3~6岁学前儿童害羞和社交淡漠对同伴游戏行为的影响:游戏性的中介和调节作用

作者: 韩曜阳 杨晓萍

[摘 要] 本文以990名3~6岁学前儿童为研究对象,采用儿童社会偏好量表、儿童游戏性量表和同伴游戏互动量表,考察学前儿童害羞和社交淡漠对同伴游戏行为的影响,并分析游戏性的中介和调节作用。结果显示,害羞和社交淡漠显著负向预测游戏交互,显著正向预测游戏破裂和游戏隔离;游戏性在害羞和社交淡漠与同伴游戏行为之间起部分中介和调节作用。为促进害羞和社交淡漠学前儿童的社会性发展,成人应尊重和接纳儿童,引导儿童学习采用积极的应对策略,提高他们的游戏性水平。

[关键词] 学前儿童;害羞;社交淡漠;同伴游戏行为;游戏性

一、问题提出

同伴游戏对儿童成为具有较强适应能力的社会人具有重要价值,[1]通过与同伴一起游戏,儿童可以习得解决问题、自我调节以及人际交往等方面的社会能力。[2]然而,一些儿童长期面临缺少友谊、同伴排斥、同伴欺凌及同伴声誉等同伴关系问题。[3]这与他们参加同伴游戏的机会及在游戏中所表现的行为密不可分。儿童在同伴游戏中所表现的行为主要包括游戏交互(play interaction)、游戏破裂(play disruption)、游戏隔离(play disconnection)三种类型,游戏交互是一种积极游戏行为,游戏破裂和游戏隔离是消极游戏行为。游戏交互是儿童在游戏过程中所表现出的亲社会行为;游戏破裂指儿童在游戏中所表现出的攻击性和反社会行为;游戏隔离是退缩和回避行为,会阻碍儿童与同伴之间的玩耍。[4]同伴游戏为提高儿童的合作技能及其与他人的联系提供了丰富的机会,[5]学前期是儿童同伴游戏行为发展与干预的关键期。因此,探讨学前儿童同伴游戏行为的影响机制尤为重要。

越来越多的研究表明了害羞(shyness)和社交淡漠(social indifference)与同伴游戏行为之间的相关性。害羞作为一种气质特征,其特点是儿童在面对新的社会情形时的惧怕和焦虑,以及在可被觉察到的社会评价情境中的尴尬。[6]根据趋近—回避社交动机理论,害羞的儿童属于高社交趋近动机和高社交回避动机的结合,这类儿童渴望与同伴互动,但又被社交恐惧和焦虑所抑制。[7]研究表明害羞会阻碍儿童的积极社会互动;[8]高度害羞的儿童预示着较低的同伴接纳,[9]在同伴游戏中表现出游戏破裂、游戏隔离、缄默等行为。[10][11]此外,害羞与儿童的焦虑、抑郁等内化问题和同伴排斥、欺凌等同伴关系问题相关。[12][13][14][15][16]据此,本研究提出假设一:害羞能够显著预测学前儿童的同伴游戏行为,即害羞能负向预测游戏交互,正向预测游戏破裂和游戏隔离。

社交淡漠常被用来指代儿童对孤独的一种无所畏惧的偏好。[17]依据趋近—回避社交动机理论,社交淡漠是低社交趋近动机和低社交回避动机的结合,这类儿童没有强烈的交往动机,对社交不感兴趣。[18]因此,此类儿童通常喜欢与各种材料互动和独自玩耍而不与同伴交流,但他们在与同伴互动方面没有困难,[19]对于学前阶段儿童也几乎不会产生负面结果。[20]不过,他们在童年后期可能会面临诸如被同伴排斥、不受欢迎等消极的经历,[21][22]进而可能对他们的社会和心理适应构成风险。[23]诸多研究表明,社交淡漠儿童在游戏中常常表现为缄默、退缩等消极游戏行为。[24][25]由此,本研究提出假设二:社交淡漠能够显著预测学前儿童的同伴游戏行为,即社交淡漠能负向预测游戏交互,正向预测游戏破裂和游戏隔离。

游戏性(playfulness)是儿童投入游戏活动中的积极状态以及自发表现的较为稳定的个性特点,是对儿童发展具有促进作用的积极心理品质。[26]它主要由身体的自发性、社会的自发性、认知的自发性、外显的愉悦和幽默感五个要素构成。[27]这一品质与儿童的身体、语言、社会性与情感、认知、创造性等方面的发展密切相关。[28]游戏性不仅受到儿童个体偏好特点(如害羞、社交淡漠)的影响,[29]也会对他们的同伴游戏行为产生影响。由于害羞和社交淡漠儿童在游戏中倾向于表现为缄默、退缩、破裂、隔离等行为,因而他们的游戏性总体水平可能不高。在同伴游戏行为方面,研究表明游戏性能通过游戏情境帮助儿童学习如何与他人交往与交流;[30]高游戏性水平的儿童更愿意合作,更倾向于自我表达,具有较强的交往兴趣和较高的社会性交往技能,能够成功地介入他人的游戏之中;[31]游戏性与儿童更多地运用适应性的应对策略有关。[32]这说明游戏性不仅会影响儿童在同伴游戏中的积极交互行为,也会对他们的游戏破裂和游戏隔离行为产生影响。据此,本研究引入游戏性这一积极心理品质,借鉴相关研究将积极心理品质作为中介变量,[33]考察害羞和社交淡漠学前儿童如何通过游戏性影响他们的同伴游戏行为。因此,本研究提出假设三:害羞和社交淡漠能够通过游戏性的中介作用影响学前儿童的同伴游戏行为。

此外,在不同社会文化或经济背景下,人们对害羞和社交淡漠具有不同的看法。如在中国市场经济之前,害羞与儿童良好的社会适应、学业成绩相关;[34]在个人主义文化背景下社交淡漠被视为一种自我主张和自我选择,[35]而在中国文化背景下社交淡漠则被认为与同伴关系问题、学习困难等相关。[36]因此,关于害羞和社交淡漠的研究及其对同伴游戏行为的影响具有极大的不确定性,这提示我们有必要考察害羞和社交淡漠与同伴游戏行为之间的调节变量。由于游戏性这一积极心理品质是不同于害羞和社交淡漠的独立变量,借鉴已有研究将积极心理品质作为调节变量。[37]由此,本研究提出假设四:游戏性能够调节害羞和社交淡漠学前儿童对同伴游戏行为的影响。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究综合考虑儿童、教师、家长及研究的需要,采用方便取样方法在全国范围内选择儿童1 031名,得到有效样本990个。其中,3岁段儿童82名(8.3%),4岁段儿童284名(28.7%),5岁段儿童355名(35.9%),6岁段儿童269名(27.2%);男生535名(54.0%),女生455名(46.0%);独生子女449名(45.4%),非独生子女541名(54.6%);特殊儿童173名(17.5%),普通儿童817名(82.5%);家中排行第一的儿童567名(57.3%),排行第二的儿童397名(40.1%),排行第三的儿童15名(1.5%),排行其他儿童11名(1.1%);由母亲照料的儿童662名(66.9%),由父亲照料的儿童64名(6.5%),由(外)祖父母照料的儿童241名(24.3%),由其他照料的儿童23名(2.3%)。

(二)研究工具

1. 儿童社会偏好量表。

本研究采用科普伦(Coplan)等人编制、朱晶晶等人修订的儿童社会偏好量表(Child Social Preference Scale,CSPS),[38]对学前儿童的害羞和社交淡漠进行考察。该量表内容包括害羞和社交淡漠,共2个维度11个子项目,由儿童的家长评定,采用李克特5点计分法,从1(完全不符合)到5(完全符合),得分越高表明儿童的害羞或社交淡漠水平越高,其中4、6、9为反向计分题。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.860,其中害羞和社交淡漠的Cronbach’s α系数分别为0.838、0.750。该量表的模型拟合指标较好,?字2/df=2.107,RMSEA=0.033,GFI=0.990,IFI=0.993,TLI=0.987,CFI=0.993。社会偏好量表在本研究中具有较好的信效度。

2. 儿童游戏性量表。

本研究采用巴尼特(Barnett)编制,华爱华等人校译的儿童游戏性量表(Children’s Playfulness Scale,CPS),[39]对学前儿童的游戏性进行考察。该量表内容包括身体自发性、社会自发性、认知自发性、明显的愉悦感、幽默感,共5个维度23个子项目,由儿童的老师评定,采用李克特5点计分分,从1(完全不符合)到5(完全符合)。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.960,其中各个维度的Cronbach’s α系数分别为0.780、0.846、0.873、0.857、0.844。该量表的模型拟合指标较好,?字2/df=3.421,RMSEA=0.049,GFI=0.945,IFI=0.969,TLI=0.960,CFI=0.969。儿童游戏性量表在本研究中具有较好的信效度。

3. 同伴游戏互动量表。

本研究采用范图佐(Fantuzzo)等人编制,华爱华和郭力平校译的同伴游戏互动量表(Penn Interactive Peer Play Scale,PIPPS),[40]对学前儿童同伴游戏行为进行考察。该量表内容包括游戏交互、游戏破裂和游戏隔离,共3个维度25个子项目,由儿童的老师评定,采用李克特4点计分法,从1(未发现)到2(不经常)、3(经常)、4(非常频繁)。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.854,其中各个维度的Cronbach’s α系数分别为0.893、0.874、0.908。该量表模型拟合指标较好,?字2/df=2.921,RMSEA=0.044,GFI=0.950,IFI=0.960,TLI=0.950,CFI=0.960。同伴游戏互动量表在本研究中具有较好的信效度。

(三)研究程序

研究程序如下:在获得幼儿教师及家长的同意后,告知幼儿教师填写该量表的步骤与程序;教师分5天填写班级儿童游戏性量表和同伴游戏互动量表,家长完成儿童社会偏好量表。

(四)数据处理

本研究采用SPSS 25.0以及AMOS 25.0进行数据处理与统计分析,主要对数据进行描述性统计、相关分析、差异性检验、中介效应与调节效应检验。

本研究中有两个量表均由教师报告,可能存在共同方法偏差。所以在完成数据收集后,对研究变量进行哈曼(Harman)单因素检验。[41]检验结果显示,有8个特征值大于1,第一个主因子的方法解释率为30.50%,小于40%的临界标准,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

三、结果与分析

(一)3~6岁学前儿童害羞、社交淡漠、游戏性、同伴游戏行为的基本情况

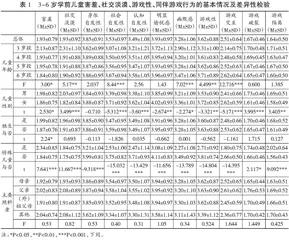

表1显示了3~6岁学前儿童害羞、社交淡漠、游戏性、同伴游戏行为的基本情况及各维度在人口学变量上的差异。基本情况方面,害羞和社交淡漠得分均低于理论均值;游戏性得分略高于理论均值,游戏性各维度得分均略高于理论均值,各维度得分从高到低依次为明显的愉悦感、身体自发性、社会自发性、认知自发性、幽默感;游戏交互得分与理论均值持平,游戏破裂和游戏隔离得分低于理论均值。人口学变量方面,不同年龄段儿童的害羞、社交淡漠、社会自发性、幽默感和游戏交互的得分均呈现出显著差异;不同性别儿童在各维度的得分(身体自发性除外)均呈现出显著差异;独生子女与非独生子女儿童的害羞得分呈现出显著差异;特殊儿童与普通儿童在各维度的得分均呈现出显著差异。

(二)3~6岁学前儿童害羞、社交淡漠、游戏性、同伴游戏行为的相关分析

表2显示,害羞与社交淡漠、游戏破裂、游戏隔离呈显著正相关,与游戏性及其各分维度、游戏交互呈显著负相关;社交淡漠与游戏性及其各分维度、游戏交互呈显著负相关,与游戏破裂、游戏隔离呈显著正相关;游戏性及各分维度与游戏交互呈显著正相关,与游戏隔离呈显著负相关;游戏交互与游戏破裂呈显著正相关,与游戏隔离呈显著负相关,游戏破裂和游戏隔离呈显著正相关。

(三)游戏性的中介效应检验

本研究进一步对游戏性在害羞和社交淡漠与同伴游戏行为各维度关系中的中介效应进行分析。图1呈现的是以害羞为自变量,同伴游戏行为各维度为因变量,游戏性为中介变量的路径模型。该模型各项拟合指标为:χ2/df=2.679,RMR=0.008,GFI=0.99,IFI=0.99,TLI=0.93,CFI=0.98,RMSEA=0.046,该模型较好地拟合了数据。路径分析结果显示,害羞能够显著负向预测游戏交互(β=-0.081 5,t=-4.018 5,P<0.001),害羞能够显著正向预测游戏破裂(β=0.086 7,t=4.246 5,P<0.001)、游戏隔离(β=0.269 2,t=14.601 4,P<0.001)。同时,害羞能够显著负向预测游戏性(β=-0.476 4,t=-14.936 5,P<0.001)。游戏性能显著正向预测游戏交互(β=0.476 1,t=26.067 8,P<0.001),游戏性对游戏破裂的预测作用不显著(β=0.005 7,t=0.308 8,P>0.05),游戏性能显著负向预测游戏隔离(β=-0.139 8,t=-8.417,P<0.001)。