3~5岁儿童关于繁殖的朴素生物学理论发展研究

作者: 李露 张莉 郭力平

[摘 要] 繁殖是生命科学领域的核心概念之一,儿童关于繁殖的朴素生物学理论是儿童对生物繁殖概念非正式、朴素的理解。本研究参照既有的典型测验检测了48位3~5岁儿童对生物繁殖的本体区分、解释和预测能力,并结合儿童访谈分析了学前儿童对繁殖现象的因果解释机制。研究发现,儿童朴素生物学理论的形成与领域熟悉度有关,相比动物和人,儿童对植物繁殖概念的认知欠缺科学性,4~5岁是幼儿关于繁殖的朴素生物学理论形成的关键期。访谈发现朴素生物学理论的形成和转变是内源性和外源性学习的共同结果。在教育实践中,教师应在充分理解幼儿认知特征的基础上为儿童提供自我学习的机会,以支持性回应、信任性指导培养儿童积极的科学学习态度,进而提高幼儿园科学教育质量。

[关键词] 朴素生物学理论;繁殖;儿童;概念发展

一、问题提出

儿童如何认识“我从哪里来”?他们能否理解繁殖概念?事实上成人对儿童的认知能力仍持“白板说”的刻板印象,固化地认为儿童的概念是碎片化的,[1]不能超越知觉相似性,因此将外在的教学输入视为理所当然的弥补途径。[2]建构主义学者认为,儿童能以自身经验为基础构建对自身和客观世界的认知,在与环境的互动中加工外部信息,理解个体和社会生活。这些经验是儿童个体内部对日常生活的直接反馈,每个儿童都可能根据经验和推理产生自己独特而持久的理论,这些理论与科学理论仍有差距,被称为“朴素理论”(Naive theory)。

朴素理论是在从理论角度对儿童概念发展研究的重新解释,它的提出是对维果茨基日常概念—科学概念的一种延续和挑战。“Naive”源自法语,具有“原始的、无经验”之意,朴素理论也被认为是人们在接受正规教育前,包括家庭、学校教育和社会文化传播等影响前存在的对某一领域的直觉性的初原认知。人们接受学校教育后概念可能向科学化转变,因此朴素理论更多存在于年幼儿童中。[3]斯劳特(Slaughtert)和戈普尼克(Gopnik)(1996)指出,朴素或直觉理论是一系列内部相互关联的概念体系,个体能依据这一体系对某一特定领域的经验进行预测和解释。[4]威尔曼(Wellman)和格曼(Gelman)(1998)将朴素理论定义为人们对某一组信息、事物、现象等的日常理解,[5]虽然它与“日常概念”有意义上的相似,但朴素理论超越了概念层级而具备理论的性质、功能和发展路径。理论派学者认为从这三方面看,朴素理论与科学理论有相同之处,只是朴素理论还欠缺科学性。概念可能是零散的,而理论包含了一组关于某一领域实体及这些实体间关系的概念,具有内聚性、连贯性和解释性,能够回答“为什么”的问题。[6]拥有理论的儿童能够在不同领域间做出本体区分,依据朴素理论进行预测和解释,对某一现象的判断超越随机水平而表现总是对或总是错的稳定一致性,则说明儿童形成了理论。[7]可以说朴素理论是对松散概念的联合,[8]是对某领域内特定概念是什么和为什么的直觉性解释及对该领域其他实体的推理。朴素理论说明儿童对世界并非完全无知,其在某些领域内可以将零散经验整合、迁移或建构为有逻辑的稳定的概念体系。研究儿童朴素理论形成和发展重构了传统的儿童观,对21世纪人才培养有重要价值。

朴素理论是儿童掌握科学概念的基础,[9]与知识领域特殊性有关。[10]格曼(Gelman)和威尔曼(Wellman)(1992)确定判定朴素理论存在的标准为:(1)能够运用该领域知识区分生物与非生物;(2)能对该领域的现象进行非意图的因果解释;(3)因果解释和推理具有内在一致性和稳定性。[11]幼儿能形成各种科学领域的朴素理论,如朴素医学、朴素经济学、朴素天文学、朴素生物学等。[12]朴素物理学、朴素心理学、朴素生物学是学前儿童理论中最核心的领域。[13]学前儿童的朴素生物学理论指6岁前儿童对生物世界进行分类和推理的认知。[14]然而皮亚杰(Piaget)(1929)认为11岁前儿童在某些概念上对生物与非生物的界定模糊,或倾向于用心理或物理特征解释生物现象。[15]理查兹(Richards)和西格勒(Siegler)(1986)发现超过半数的4.5岁至7岁儿童还不能掌握“生物群”概念,无法将植物归为生物,只运用动物特征而非生物共同特征判断目标是否有生命。[16]目前关于学前儿童是否具备朴素生物学理论仍有争议。

19世纪80年代,许多学者开始关注幼儿对“活的”[17]“遗传”“自愈”“繁殖”“生长”“疾病”[18][19]“死亡”等生命现象的朴素认知,但对繁殖概念的研究较少。这可能是由于繁殖过程不易观察,且不同物种的繁殖表现不尽相同,儿童对不同生物、不同生物特征的理解水平也有差异。在现实教育情境中,儿童关于繁殖确有“迷思概念”(misunderstanding),例如将出生(birth)视为魔法、[20]上帝的恩赐等。[21]这些非生物学归因致使学者难以判断学前儿童是否理解所有生物种类的繁殖。以繁殖为例探索儿童对复杂现象的理论状态有助于了解儿童的认知规律,透析儿童理论形成与转变的动态,寻找教学契机。因此本研究将探究3~5岁儿童认识生物繁殖的机制及其关于生物繁殖的朴素理论的特征。

“繁殖”(reproduction)是生命科学领域的核心概念之一,指生物体生长成熟后,用一定的方式产生与自己相似的幼体,增加有机体个体数量和保障物种延续的生物学过程,是生物的一种基本生命现象。[22]繁殖的结果体现了遗传(inheritance),即生物把基本的构造和形状传给子代。[23]对繁殖的认知应包括亲代繁殖子代的过程和子代遗传亲代特征的结果。早期部分研究表明学前儿童不能依据繁殖区分植物与非生物,儿童入学后才可能形成关于繁殖的朴素生物学理论。Carey(1985)认为学前儿童不能认识到有孩子是所有生物的特性,较难依据繁殖将植物与动物归为一类。[24]Stavy和Wax(1989)也发现11岁前儿童无法将繁殖特性归于植物。[25]但近年的研究表明,接触一定的植物繁殖过程知识能有效改善5、6岁儿童对植物繁殖的认知。[26][27]

儿童对生物繁殖的因果解释有主观性。皮亚杰(1921)将幼儿对婴儿来源的认知过程分为先人为阶段(pre⁃artificialistic)、人为阶段(artificialistic)、自然阶段(naturalistic),学前儿童处于第一阶段。Bernstein、Cowan(1975)延引皮亚杰的实验进一步发现3~4岁的幼儿将人的繁殖视为本就存在的胎儿的转移,[28]Kreitler (1966)指出4~5岁的以色列儿童认为母亲腹中的胎儿来源于食物。[29]郑洁发现我国幼儿5岁以后可逐步理解繁殖主体、繁殖必要条件、繁殖结果和多次繁殖4个相关概念。[30]早期研究认为学前儿童不能理解植物的繁殖,但近期国内研究表明儿童虽不能意识到“种子来源于植物”,但可以理解“植物来源于种子”。[31]这说明儿童能否对植物繁殖做出非意图解释是判断朴素生物学理论是否形成的重要标志,受此引导,近20年来学者更加关注儿童朴素理论中的因果解释机制,理解儿童新概念如何形成。繁殖方面,幼儿运用较多的解释机制是本质论(essentialism)(繁殖是由物质本身决定)和环境论(繁殖由周围环境决定)。[32]日本学者还提出儿童理解生物概念时常用活力论解释(vitalistic causality),[33]即生物系统内部由另一套仅用于生物种类的定律管辖,通过非特定的物质、能量或信息维持生命健康,例如将繁殖视为母亲食用食物的结果。Bascandziev(2018)认为活力论的习得相当困难,儿童至少需要5年才能完全发展出理解生物世界的活力理论,[34]进一步暗示5岁可能是儿童理解繁殖的关键期。

以往研究多采用皮亚杰临床访谈和测验法探究儿童对生物概念的朴素理论发展,鄢超云以作品分析和情境访谈法研究了儿童对“力与运动”的朴素物理理论。测验是研究儿童理解遗传的典型方法。遗传体现了繁殖结果,目前相关研究主要关注遗传方式、[35]种族遗传和发展潜能预测三方面。[36][37]较经典的是Springer等人的心脏情景研究、[38]Johnson和Solomon的交换抚养任务(Switched⁃at⁃birth task)[39]以及Gelman的植物情境测验。[40]这些测验均是请儿童根据故事情节判断生物遗传。

目前,有关繁殖朴素理论的研究较少,既有代表性研究大多产生于西方且时间久远,在内容上多独立研究儿童对动物或植物繁殖的理解,鲜有研究系统地探讨、比较不同年龄、性别儿童对不同生物物种繁殖的认知,较少分析学前儿童对不同物种繁殖的因果解释与预测机制。[41]在研究方法上一些指导语暗示性较强,直接用“生”则排除了植物繁殖的可能。本研究借鉴Inagaki和Hatano(1996)用同类动植物数量增加解释繁殖概念的方式:“松鼠或鳄鱼通过生小松鼠宝宝(have babies)或下蛋(lay eggs) 可以渐渐变得更多,你觉得郁金香或松树(椅子或电话)能像它们这样吗?”[42]这种方式能够较全面地指代所有生物的繁殖。本研究将遗传纳入测验,从学前儿童对物体繁殖的区分、繁殖过程和结果的解释、预测能力上概括儿童繁殖朴素理论的特征;此外,通过访谈分析儿童的因果解释机制,揭示儿童理论形成过程及影响理论形成的潜在外因。

二、研究方法与程序

(一)研究对象

本研究采用分层抽样法选取W市某两所省级示范幼儿园48名3~5岁儿童参与测验。鉴于3岁以下儿童语言表义性较差,6岁儿童已接受过正式的科学教育,研究选取3~5岁儿童更能发现其“迷思概念”,[43]并可以涵盖儿童概念转变的最低和最高水平;4岁儿童初步具备有效应对刺激的意愿和能力,[44]能为反映学前儿童概念发展趋势提供有效语料。研究最终排除无效样本,保持3岁、4岁、5岁三组幼儿性别比平衡,得到各年龄组儿童16名参与测验,并控制每组被试的民族、语种和家庭社会经济地位趋同,儿童均无视听觉和语言障碍。

(二)研究方法

本研究采用混合研究范式,以横断面数据比较不同年龄段儿童对繁殖的判断、解释和预测,概括3~5岁儿童的朴素生物学理论发展趋势。鉴于自我汇报对学前儿童语言发展要求较高,生物繁殖又难以绘画表征动态,本研究采用鄢超云的情景访谈法,结合图片创设故事,通过谈话收集3~5岁儿童在不同任务中的反馈,以测查儿童的理论发展水平;根据因果解释理论将访谈中儿童对繁殖预测的解释编码分类,纵向分析学前儿童的解释机制。本研究还通过访谈了解儿童习得概念的途径,在社会建构视角下分析了影响儿童理论发展的因素。

(三)研究程序

测验前一个月研究者与幼儿建立了稳定联系,以减少因幼儿的陌生和恐惧可能造成的结果偏差,并在幼儿熟悉、安静的睡房对其进行一对一正式测验。

第一阶段为预测阶段,主试将3张大小一致的刺激物图片(“乌龟”“路灯”和“不知名植物”)依次呈现给幼儿并说:“狗可以生小狗,慢慢变得有很多狗,母鸡可以下蛋,慢慢变得有很多鸡,它也能这样吗?”如果幼儿不回答,则问“你知道这是什么东西吗?”,如果幼儿回答“可以”或“不可以”,则追问 “为什么?”。预测可以帮助幼儿理解主试的语言和意图,熟悉测验流程。测验平衡了刺激物呈现顺序。

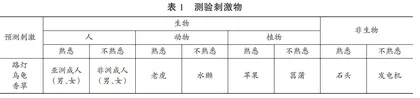

实验前研究者选取20张备选卡片,额外邀请其他园各年龄幼儿5人(N=15)依次识认,卡片包含经特意挑选的少见动植物和难辨别的非生物,识认完的幼儿不与待识认的幼儿接触。参照张丽锦、方富熹和马磊在图片熟悉度判定中设置的80%识认正确率标准,[45][46]本研究中规定:若某刺激物识认错误的幼儿不超过13名且为降低猜测可能,其余幼儿在5秒内能说出物品名称或曾见过的场景,则将此内容划归为幼儿熟悉事物;若某一卡片能正确识认的幼儿不超过13名,则将此卡片对应内容划归为不熟悉一类。本研究限制了时间并减少了幼儿间的接触来从一定程度上控制偶然因素,所有图片均采用实物照片,最终确定10种刺激物(见表1)。其中,生物分为人、动物、植物,非生物分为人造物和自然物。每类生物与非生物在熟悉度上数量比一致,以平衡刺激种类差异。