融合教育中特殊需要幼儿的社会参与状况及其影响因素

作者: 刘双全 朱宗顺 董翌暄 徐任红

[摘 要] 实现特殊需要幼儿的社会参与是学前融合教育的目标之一,这使得特殊需要幼儿的社会参与状况成为衡量学前融合教育质量的重要指标之一。本研究以来自H市14所幼儿园42个融合班级的89名特殊需要幼儿及其1133名同班普通幼儿为调查对象,基于同伴社会计量报告以及教师对特殊幼儿互动的评估,从同伴接纳、友谊/社会关系、同伴互动三方面考察特殊需要幼儿社会参与状况及其影响因素。结果发现,特殊需要幼儿社会参与状况总体堪忧,同伴接纳水平总体较低,消极互动水平较高且积极互动水平很低;个人维度中的外化问题行为和性别可以预测特殊需要幼儿社会参与,女童比男童更容易被同伴接纳,问题行为严重的幼儿则更容易被拒绝。提升特殊需要幼儿的社会参与,需要加强幼儿园资源教室建设,改善特殊需要幼儿的问题行为,强化家庭、幼儿园以及康复或干预机构之间的合作,等等。

[关键词] 融合教育;社会参与;特殊需要幼儿

一、问题提出

特殊需要幼儿是指有身心方面的发展障碍,并且需要接受特殊教育服务的幼儿。[1]将特殊需要幼儿纳入普通幼儿园的融合教育方式已被许多国家认可。融合教育与共生理论有着共同的价值取向,[2]特殊需要者和普通人的交融性共生除了能促进特殊需要者自主丰富发展外,还是普通人理解特殊需要者的重要手段,不仅能增强普通人对特殊需要者的道义行为,而且能降低普通人照顾特殊需要者的生活成本,还能丰富特殊需要者和普通人的心理资本。[3]科卡伊(Kocaj)等根据社会比较理论假设融合环境中普通人能获得更高的成就动机,并在调查数据中得到了验证。[4]对幼儿的同伴效应以及社会学习的研究发现,融合环境中特殊需要幼儿的语言能力和社交能力在一定时间内得到了显著提高。[5][6]

融合环境中所有幼儿发展(包括特殊需要幼儿)的积极结果与高质量的融合环境高度相关。[7]在生态系统视角下,特殊需要幼儿的社会参与是学前融合教育质量微系统的质量指标之一。[8][9]高质量融合环境的共同特征之一是特殊需要者都有较好的社会参与,或采取相关干预手段使特殊需要者社会参与度较高。[10][11]社会参与也称社会融合,科斯特(Koster)等将特殊需要学生的社会参与分为四个维度:友谊/社会关系、同伴互动、同伴接纳、对同伴态度的感知。[12]在儿童社会经验的不同层次中,同伴互动是同伴关系和群体关系的基础;[13]同伴之间的友谊/社会关系是社会参与的核心;[14]同伴接纳是社会参与的基本和积极因素;[15]特殊需要者对同伴态度的感知是评估融合教育质量的指标之一。[16]鉴于心理年龄在7、8岁以下的幼儿还不能准确自我评价。[17]故对幼儿的社会参与研究不包含 “对同伴态度的感知”这一维度。

基于发展的观点,“融合”的重要指标是被同龄人接受以及有自己的朋友,[18]但是国外部分研究发现融合背景下特殊需要幼儿的社会参与不理想。特殊需要幼儿较少参与合作游戏,旁观行为更多,与普通幼儿互动时间很少。[19]更重要的是特殊需要幼儿在教室里被隔离的社会地位不会随着时间改变,这意味着孤立是一种稳定的现象。孤立导致幼儿难以发展与年龄相适应的社交技能,易形成消极的自我概念,进而产生外化问题(特别是幼儿期的攻击行为)和内隐问题(如焦虑)。[20][21]因此,为了推进融合教育质量的提升以及特殊需要幼儿的健康发展,很有必要对国内的特殊需要幼儿社会参与状况进行探究。

国内已有研究者对听障幼儿的社会参与做了相关研究,发现融合班级中听障幼儿的同伴接纳度不高,双向选择的朋友数量有限且在社会网络中的地位较低,互动中的负向行为占有一定比例。[22]截至2019年底,我国3~6岁特殊需要幼儿入园率达43.12%,[23]学前融合教育已有相当规模,并且参与学前融合的不只是听障幼儿,还有自闭症、多动症以及发育迟缓等障碍类型的幼儿。但当前这些障碍类型的特殊需要幼儿社会参与详尽情况不得而知,因此在对特殊需要幼儿社会参与研究现实条件的允许下应纳入更多的障碍类型。

为了凸显特殊需要幼儿社会参与研究的理论以及实践意义,对社会参与现状背后的原因探索是必不可少的。当前并无探究影响特殊需要幼儿整体社会参与的研究,只有社会参与单个维度影响因素的研究。国外有研究发现社交技能和外化问题行为影响特殊需要幼儿的同伴接受度和友谊。[24]课堂质量、在园时间长短均和社会结果不相关,校外干预可支持社交技能较弱及外化问题行为严重的特殊幼儿在校内的同伴接纳和友谊。[25]年龄和性别影响他们与同龄人的社会经验。[26]因此本研究提出了以下研究问题:①国内H市特殊需要幼儿社会参与状况如何?②年龄、性别、社交技能、问题行为、园内及园外支持是否影响特殊需要幼儿的社会参与?

二、研究方法

(一)研究对象

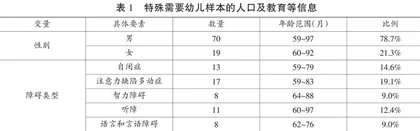

本研究采用任意抽样法,从H市14所接纳特殊幼儿的公办幼儿园大班中共抽取89名有能力参与研究的特殊需要幼儿及1133名同班普通幼儿。被试分布于42个班级,年龄在59~97个月之间,其中有14人障碍类型不详(障碍类型不详者分为两类:做过诊断但家长不愿明说;未诊断,但经家长和老师同意已纳入资源教室或确定有特殊需求)。详细信息如表1所示。研究被试均征得家长、教师的同意。

(二)研究工具

本研究主要采用量表评估、同伴提名法与社会网络分析法,分别用于调查特殊需要幼儿社会参与(互动、同伴接纳和友谊/社会关系三个维度)状况及影响其社会参与的因素。

1. 量表评估。

本研究使用的量表包括同伴评价量表、同伴游戏互动量表(Penn Interactive Peer Play Scale,PIPPS)教师版以及社交技能提升系统(Social Skills Improvement SystemRating Scales,SSISRS)教师版,分别用来评估特殊需要幼儿被同伴接纳的水平、与同伴的互动以及影响特殊需要幼儿社会参与个人维度的因素。

研究者普遍认为,评估表是评估接受度的最佳方法,量表评价可以区分接纳(基于个体所在集体中的同伴评价)和友谊(基于互惠的友谊选择)的效用,因为接纳和友谊是不重叠但不完全独立的个体差异维度。[30]同伴评价量表要求幼儿用三分制量表来表示他们想和某个同学玩的程度。从三个面部评分标准中进行选择,分别表示“我愿意”“我不在乎”“我不愿意”,对应原始得分为3分、2分、1分。

本研究所采集样本量较大,对特殊需要幼儿与同伴互动的评估使用同伴游戏互动量表较为合适。梁志雄(ChiHung Leung)根据中国文化对PIPPS做了修订,在保留原有维度基础上删除不适用于中国语言文化背景的项目,修订版包含3个维度,采用李克特量表4点评分(1~4分别代表从不、很少、经常、总是),没有总分,3个维度分开计分。梁志雄以1622名3~6岁的儿童为样本对修订版量表进行检验,获得了很好的信效度。[31]本研究中该量表各维度的cronbach’s α系数为0.80。

为了对影响社会参与的个人维度因素进行探索,本研究使用社交技能提升系统教师版对特殊需要儿童的社交技能、外显问题行为、内隐问题进行测量。邬钟灵(Zhongling Wu)等以中国4467名幼儿(3~6岁)为样本,对SSISRS在中国文化背景下的效度进行检验后,认为该量表可以用于中国学龄前儿童社会技能的测量。[32]该量表由主班老师根据特殊幼儿近两个月情况进行填写,采用李克特量表4点评分(1~4分别代表从不、很少、经常、总是),没有总分,各维度分开计分。本研究中该量表各维度的cronbach’s α系数为0.86。

2. 同伴提名法。

同伴提名法在众多文献中都被作为评估友谊/社会关系的方法。本研究为减少测量误差,遵从弗洛斯泰德(Frostad)等的建议,半开放性限制同伴提名数量,即最多分别提名5个喜欢和不喜欢的同伴。[33]同伴提名通过一对一提问的方式进行。问题为:“你在我们XX班很喜欢/不喜欢和谁一起玩?”

3. 社会网络分析法。

社会网络是由作为节点的社会行动者及其之间的关系构成的集合,社会网络分析是通过图论和矩阵的方法从微观的个体层面至宏观的整体层面分析社会行动者、社会关系和网络结构。[34]本研究根据被试正向提名结果在UCINET软件中建立关系矩阵,获得特殊需要幼儿在社会网络中的基础数据,进一步在NetDraw软件中进行可视化分析。

(三)数据处理

首先,运用UCINET建立矩阵获得每个特殊需要幼儿的相对中心度(可比较不同群体中个体的绝对中心度大小)以及所属小团体数量,[35]使用NetDraw可视化软件获得友谊的数据。其次,使用Excel整理统计出同伴接纳、社交地位等数据。最后,将这些数据和PIPPS测量的同伴互动数据、家庭维度、社会维度数据以及SSISRS量表测量的社交技能、问题行为数据一起整合到SPSS 26.0中进行描述性统计、差异分析、相关分析以及分层回归。

三、研究结果与分析

(一)特殊需要幼儿的同伴互动状况

从表2可知,特殊需要幼儿的积极互动属于偏低水平,而消极互动(中断、冷漠)水平较高。各障碍类型积极互动的差异显著,F=5.09,P<0.001,由高到低排序为听障>注意力缺陷多动症>障碍类型不详>语言沟通障碍>发育迟缓>自闭症>智力障碍。各障碍类型的互动中断水平亦呈显著差异,H=34.64,P<0.001,由高到低排序为语言沟通障碍>发育迟缓>智力障碍>自闭症>听障>注意力缺陷多动症>障碍类型不详。各障碍类型的互动冷漠差异不显著。

(二)特殊需要幼儿的同伴接纳水平

各障碍类型的同伴接纳水平的差异不显著,且特殊需要幼儿被同伴接纳的平均水平普遍很低,有88.8%低于同龄人的1/4位数(Z接纳1/4≈-0.60),只有7.8%高于或等于同龄人的3/4位数(Z接纳3/4≈0.67)。

(三)特殊需要幼儿的友谊/社会关系状况

特殊需要幼儿社会参与的友谊/社会关系维度包括友谊数量、所属小团体数量、相对中心度、社交地位四个变量。

1. 特殊需要幼儿的友谊数量、所属小团体数量、相对中心度。

76.4%的特殊需要幼儿没有朋友,18.0%有一个朋友,有两个朋友的只占5.6%。有60.9%的特殊需要幼儿属于某一个或几个小团体,但在小团体中与邻近成员的亲密度较低,更多的是向邻近成员发出正向提名而未得到返回的正向提名。这导致了特殊需要幼儿在班级群体中的中心度较低。特殊需要幼儿的相对中心度有48.3%低于同龄人的1/4位数(中心度1/4=9.68),只有10.1%高于或等于同龄人的3/4位数(中心度3/4=21.96)。各障碍类型幼儿所属小团体数量呈显著性差异(H=13.38,P<0.05)。

2. 特殊需要幼儿的社交地位。

社交地位是在同伴提名根据同龄积极提名 [LM]和消极提名[LL]、社会偏好(P = LM-LL)和社会影响(I=LM+LL)的绝对频率计算出来的;儿童的社交地位被分为五个类型:(1)受欢迎幼儿(P>1.0, LM>0, LL<0);(2)被拒绝幼儿(P<1.0, LL>0, LM<0);(3)被忽视幼儿(I<1.0和积极提名的绝对频率=0);(4)有争议幼儿(I>1.0, LM和LL>0);(5)普通型幼儿(P和I在-0.5和0.5之间)和其他(不具有任何社交地位的儿童)。[36]本研究发现:没有特殊需要幼儿属于受欢迎的类型,有53.9%(48人)属于被拒绝类型,19.1%(17人)属于被忽视类型,24.7%(22人)属于普通型,2.2%(2人)属于有争议类型。

根据社交地位结果,分析被拒绝、被忽视、普通型特殊需要幼儿的特点(有争议组仅两人,未纳入分析)。无论任何障碍类型都更多地被拒绝,但自闭症和多动症幼儿被拒绝的比例更高。男童被拒绝的比例更高,女童在三组社交地位分布较为均衡。表3显示了三组幼儿的特征。被拒绝组的外化问题严重程度高于被忽视组(d=1.15)以及普通型(d=0.64);同伴接纳水平低于被忽视组(d=-1.74)以及普通型(d=-1.30);获得友谊数量少于被忽视组(d=-0.27)以及普通型(d=-0.87);所属小团体的数量略多于被忽视组(d=0.04)但少于普通型(d=-1.04)。