统编版小学语文想象类习作教材价值的实现路径

作者: 俞雨函

【摘要】统编版小学语文想象类习作对实现“发展联想和想象,激发创造潜能,丰富语言经验,培养语言直觉,提高语言表现力和创造力,提高形象思维能力”这一目标起着重要作用。文章以统编版语文四年级下册“习作:我的奇思妙想”为例,以“教学评一体化”思想为指导,从学生心理成长、想象力提升、表达建构等方面挖掘教材的价值,立足学生的习作实践活动,从激趣、创思、表达、评价等方面积极探索实现教材价值的路径。

【关键词】统编教材;想象类习作;教材价值;落实路径

作者简介:俞雨函(1992—),女,江苏省苏州工业园区斜塘学校。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课程标准”)在“总目标”中指出“发展联想和想象,激发创造潜能,丰富语言经验,培养语言直觉,提高语言表现力和创造力,提高形象思维能力”这一目标。想象类习作要求学生能够借助已有的生活经验,充分发挥想象力,综合运用多种思维方式,构建自己的想象世界,并通过语言文字将其表达出来。这一过程直指学生思维能力、语言表达能力的培养,是学生内心世界审美情趣的外显,能够促进学生语文核心素养的提升。教师想要充分发挥想象类习作的教学价值,就要用好教材,观察并挖掘培根铸魂、启智增慧的教材要素[1]。想象类习作教学借助教材进一步激发学生的想象力,促使学生有序学习,并将无意识的想象变成有意识、有意义的想象,从而让想象为学习和成长赋能。本文以统编版语文四年级下册“习作:我的奇思妙想”为例,以“教学评一体化”思想为指导,从学生心理成长、想象力提升、表达建构等方面挖掘教材的价值,立足学生的习作实践活动,设计“激趣—创思—表达—评价”的学习路径,全方位、连贯地构建想象类习作的学习任务,充分实现想象类习作的教学价值。

一、激趣:创设情境,树立“读者意识”

新课程标准指出:“懂得写作是为了自我表达和与人交流。”这就意味着学生需要明确文章是写给谁看的。教材中的想象类习作编排没有明确“为谁写”“为何写”。因此,学生的写作缺少对象感,没有和真实生活发生联系,显得机械生硬。针对这一问题,新课程标准提出:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习。”可见,想象类习作教学要给学生创设真实的交际场域,培养学生的“读者意识”,让学生对习作的选材、立意、构思、表达等方面进行整体性思考。

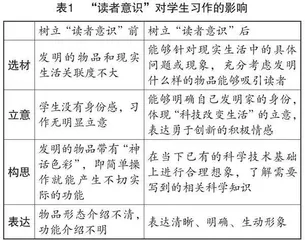

在教学时,笔者创设这样的情境:“二十年后,你成为一位有名的发明家,你将带着自己发明的物品回到母校,在学校科技节中召开一场介绍会。”这一情境能够让学生明确习作意图,确定习作的阅读对象。学生以“读者意识”逆向思考习作内容,提出以下问题:“发明什么样的物品会引起读者的兴趣?怎样介绍发明的物品能够让读者更好地了解?如何介绍能够让读者更愿意听?发明的物品体现哪些科技元素?”这些问题的提出可以帮助学生增强“读者意识”,而树立“读者意识”对学生的习作有重要影响(如表1所示)。

二、创思:巧用联想,制作学习单

(一)巧用联想,明确写作对象

习作普遍出现的问题主要是思维和表达的问题。新课程标准指出,要“积极观察、感知生活,发展联想和想象,激发创造潜能”。可见,发展联想和想象是培养思维的重要一环。在习作中,学生需要思考发明什么物品。

首先,笔者引导学生联系日常生活中存在的现实问题,根据具体问题有针对性地进行奇思妙想。如铅笔很容易断、保温杯放在书包里又重又占地方、下雨天无法在室外上体育课等。联系这些具体的现实问题,学生能够树立解决问题的意识。其次,笔者借助教材给出的“会飞的木屋”“会变大变小的书包”“水上行走鞋”,引导学生进行分析。如“会飞的木屋”在木屋原有功能的基础上新添功能,体现“功能多元”;“会变大变小的书包”让书包的功能得到进一步优化,体现“功能优化”;“水上行走鞋”让鞋的功能可以运用在更多领域,体现“功能跨界”。最后,笔者引导学生发挥联想和想象,明确自己要写的物品。

(二)制作学习单,明晰习作细节

在确定发明的物品后,学生要设计其样子、功能,并要对其进行有条理的介绍。教材以“会飞的木屋”为例,提供思维导图,引导学生从样子、功能两方面展开想象,让物品的细节逐渐清晰。笔者设计相关学习单(如图1、图2所示),为学生提供两种介绍思路。

三、表达:广泛阅读,有效表达

(一)主题阅读,培养语感

想象类习作最终的落脚点是要将脑海中的表象转化为语言[2]。良好的语言表达要素包括流畅性、准确性、生动性等。要想提高语言表达能力,就离不开大量的阅读。阅读本身是积累语言、内化语言、培养语感的过程。就“我的奇思妙想”而言,习作的语言表达要能够向科学小品文靠拢。对四年级的学生而言,他们更熟悉文学性语言风格。为了让学生熟悉科学小品文的表达,并能在习作中主动尝试,习作所在的单元安排了“快乐读书吧”。“快乐读书吧”推荐的书目《看看我们的地球》《灰尘的旅行》《人类起源的演化过程》等,能够丰富学生的科学知识,培养学生用科学、理性的视角看待问题的意识,为学生的想象构建素材库。因此,广泛阅读,尤其是围绕某一主题的集中阅读,能够从文化、语言、思维、审美等方面提升学生的语文学科核心素养。

(二)用好课文,学习表达

用好教材课文是习得具体语言表达方法的关键。教师要善于挖掘教材含蕴的价值,让课文成为学生积累语言经验的素材。本单元选入的课文分别为《琥珀》《飞向蓝天的恐龙》《纳米技术就在我们身边》《千年梦圆在今朝》,它们都是科学小品文,结构严谨,表达干练,能够为学生的习作表达提供良好的范本。

在《琥珀》一课的教学中,笔者重点引导学生学习如何有依据地推测,让学生在介绍自己的发明时,能关注到物品的样子和功能之间的关联,做到连贯地想象。在《飞向蓝天的恐龙》一课的教学中,笔者引导学生学习说明文的语言,让学生体会说明方法的表达效果,鼓励学生在习作中尝试运用列数字、打比方等说明方法,将物品介绍得更清楚。在《纳米技术就在我们身边》一课的教学中,笔者引导学生关注“总分总”的构段方式。在《千年梦圆在今朝》一课的教学中,笔者引导学生关注文中清晰的时间线,让学生知晓有序表达的重要性。总之,笔者重视学生习作表达的需求,以此反观单元课文教学,发挥单元课文的教学价值,构建单元整体教学。

四、评价:多元路径,重视读者反馈

写作的本质是一场人与人之间的交流。读者的反馈评价,能够促使写作者再次与作品对话,从而进行二次修改或多次修改,让作品更具可读性。

教材提出要求:“写完后,把习作读给同桌听,请同桌说说你是否写清楚了。”同桌就是读者。同桌互评是一种可行的评价方式。一篇习作的读者可以是不同的人群。读者不同,评价的角度不同,评价的方式与途径也不同。多元评价意味着学生能够与不同的读者交流,了解他们的阅读期待与读后感受,从而从不同角度修改自己的习作。

(一)对标量表,细则导评

新课程标准指出:“在小组合作、汇报展示过程中,教师应提前设计评价量表、告知评价标准,引导学生合理使用评价工具,形成评价结果。”习作评价量表的评价细则不仅具备评价功能,也兼具习作指导功能。对此,笔者设计习作评价量表(如表2所示),引入写作者、同伴、教师三种主体,从不同维度对习作进行细致全面的评价。

(二)对话读者,灵活调控

如果说习作评价量表是显性的、既定的导评指标,那么与读者的对话就是隐性的、灵活的评价反馈。学生不仅要在写作前树立读者意识,还要在写作中与写作后关注读者反馈。“对话读者”这一评价方式可以作为嵌入式评价,发挥对习作构思的调控作用。

在写作前,笔者组织学生开展“奇思妙想创意交流会”,鼓励学生借助思维导图或图画向全班介绍自己发明的物品。在这一过程中,读者可以进行提问或是给出建议,以让物品的样子或功能设计得更清楚、更合理。在写作后,笔者组织学生开展“奇思妙想成果发布会”,让学生基于此对习作进行进一步的修改。在修改后,笔者引导学生结合文章结构、语言表达等方面,评选“发明新秀”“发明能手”“发明大王”等奖项。如此,“读者意识”能够贯穿习作教学始终,有效落实习作的育人功能。

结语

教师探究想象类习作的教学价值,有利于发展学生的想象力和创新思维能力。学生能够在想象类习作中获得语文知识,积累语言经验,提高语用能力,全面提升语文学科核心素养。

【参考文献】

[1]吴欣歆.语文课标(2022年版):彰显以文化人的价值导向[J].中小学管理,2022(6):16-19.

[2]朱雨时,靳彤.立足语用构建语文教师专业素养[J].语文建设,2015(19):14-17.