组织知识创造理论视域下我国职业教育研究的进路与转向

作者: 李保忠 马一丹

[摘要]改革开放以来,虽然我国职业教育研究已取得突出成就,但仍要不断加强元研究以提高职业教育研究质量。基于组织知识创造理论对职业教育研究进行分析,建立职业教育学科、坚持学科发展路径,与实践同频共振、关注职业教育问题,保持开放姿态、维持多样性发展是我国职业教育研究得以发展壮大的逻辑进路。未来我国职业教育研究需要关注微观实践、走向设计研究,加强交流对话、提升成果可对话性,明确学科边界、推动职业教育学科建设,从而进一步提升职业教育研究的知识创造力。

[关键词]职业教育研究;SECI模型;知识创造;学科建设

[作者简介]李保忠(1994- ),男,安徽宣城人,华中科技大学教育科学研究院在读博士。(湖北 武汉 430074)马一丹(1996- ),男,重庆人,重庆市酉阳县教育委员会。(重庆 409800)

[基金项目]本文系国家社会科学基金2019年度重大项目“以教育发展促进收入代际流动性的机制与政策研究”(项目编号:19ZDA066)和2021年国家自然科学基金项目“供给视角下典型行业特色高校创新型人才培养模式研究”(项目编号:72041005)的研究成果。

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)01-0005-09

一、研究缘起

职业教育研究是人们依据职业教育发展的客观需求,运用科学的方法分析职业教育现象,揭示并探索职业教育本质和规律的活动[1]。自1917年中华职业教育社成立后,发轫于清末的我国近现代职业教育研究开始由自发性、零散性、经验性向专门化、组织化、制度化转变。得益于改革开放以来的历史机遇和职业教育事业的内涵式发展,我国职业教育研究日趋繁荣,每年学术论文发表数以万计,学术著作出版数以百计;职业教育研究机构近千所,专业研究人员粗略估计超过5000人[2]。但在庞大的职业教育研究成果数量和组织规模背后,我国职业教育研究依然面临着一系列的问题,如学科发展面临挑战、院校研究有待深入、研究范式缺乏规制、研究对象边界模糊等[3]。尤其是在职业技术教育学面临“学科危机”之时,职业教育元研究对提高我国职业教育研究质量,推动职业教育学科发展具有重要意义。

从已有研究来看,有关职业教育研究的文献主要聚焦于两个维度。一是围绕我国职业教育研究的历史、经验、价值、问题等展开。例如,有学者通过梳理中西方职业教育历程,重新审视了我国职业教育研究的价值,提出职业教育研究应走向“实地研究”和“科学研究”[4];也有学者归纳了职业教育理论研究所面临的挑战,认为职业教育研究必须紧密联系本土实践,摆脱西方中心主义思维[5];还有学者从历史分析的角度出发总结了改革开放以来我国职业教育研究的宝贵经验,以及基于对职业教育研究成果的统计分析职业教育研究的现状与趋势[6]。二是将职业教育研究融入职业技术教育学科建设中进行考察。例如,有学者讨论了职业技术教育学再学科化对职业教育学术共同体、知识积累、研究机构发展的影响[7];也有学者通过将作为“系统”的职业教育与作为“组织”的大学相联系,指出应重视作为组织的职业教育研究[8];还有学者从理论构建角度出发,认为职业教育研究需要提炼已有理论成果、梳理相关学科理论、重点加强案例研究等[9]。

职业教育研究的本质是围绕知识的创生、传播和应用的实践活动,与学科一样,其具有组织和知识双重属性[10]。在完善职业教育研究社会建制的同时,职业教育研究质量的提升必须遵循知识创造规律。然而,从知识创造视角对我国职业教育研究进行系统审视的较为缺乏。因此,为了回答知识创造规律对我国职业教育研究有何启示、我国职业教育研究在发展过程中哪些地方是可取的以及哪些方面仍需要改进等问题,本文基于组织知识创造理论视角,对改革开放以来我国职业教育研究发展的实践进路进行分析,进而结合职业教育研究现状,展望我国职业教育研究的未来发展。

二、组织知识创造理论:一个解释职业教育研究的分析框架

面对知识管理和知识经济热潮,野中郁次郎和竹内弘高在研究日本龙头企业过程中构建了组织知识创造理论。该理论主要解释经营型组织怎样组织全体成员有系统地创造知识[11]。组织知识创造理论自诞生以来,被视为“知识管理文献中被引用次数最多的理论之一”[12]。

(一)分析框架

组织知识创造理论认为,在一个快速变化的知识经济时代,企业要获得竞争优势的唯一路径就是专注于作为一个整体所创造的知识[13]。正是基于此理念,组织知识创造理论主要关注构建组织进行知识创造的过程。基于波兰尼(Michael Polanyi)对知识的分类,组织知识创造理论将知识创造过程定义为隐性知识与显性知识相互转换的过程。

隐性知识与显性知识的转换有社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、组合化(Combination)、内隐化(Internalization)四种模式,即SECI模型。社会化是隐性知识到隐性知识的过程,强调共享体验、观察、模仿、练习和互动,从而获取技能、心智等隐性知识;外显化是通过比喻、类比、概念、假设等方式将隐性知识转换为显性知识的过程,该过程的灵感源自对话或集体反思;组合化是将转换后的显性知识与已有显性知识相连接,并进行表达、传播和共享;内隐化是通过实践和假说验证把显性知识具体化,作为新的隐性知识来理解、学习,强调在行为过程中的反思与反馈[14]。任何一种模式都可作为知识创造的起点,四种模式之间是一个有机整体,在这个整体之间通过螺旋的、周而复始的转换过程推动知识持续创新。

知识创造需要在一定的情境中进行。基于此,野中郁次郎等人对日本哲学家西田几多郎提出的“场”(Ba)进行了概念扩展。组织知识创造理论将“场”定义为一种共有情境,知识在该情境中分享、创造及运用,“场”为知识转换过程提供能量和场所。“场”由多种层次构成,如物理性层次(办公室)、社会性层次(信任)、战略性层次(战略)、认知性层次(共享的方法论)等。也就是说,“场”不仅指物理空间,也包括了虚拟空间、组织关系、情感联系、互动关系等。“场”为知识创造提供了一个平台,该平台的边界是流动的、开放的。“场”并不局限于组织内部,也可以跨越组织的边界,每一个“场”都是由组织内、外多个“场”连接而成[15]。“场”分为原始场、互动场、虚拟场、实践场四个类型,分别对应社会化、外显化、组合化、内隐化四种知识转换模式。

在组织知识创造过程中,除了需提供适当的“场”,还要提供意图、自治、波动(创造性混沌)、冗余、必要多样性五个促进知识创造的条件。意图是组织知识创造的驱动因素,被定义为组织对其目标的渴望,其表现形式通常为组织战略;自治意味着组织内的成员应是自主行动、自我激励并且可设定自己任务范围的;波动侧重于组织与外部环境之间的互动,其目的在于通过环境的不确定性、模糊性甚至是危机,激发组织活力与张力,促使组织成员改变固有思维方式;冗余指组织成员在工作中并非马上需要的信息,是有关信息有意图的重叠;必要多样性指组织内部的多样性。

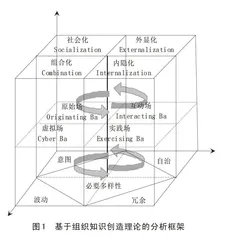

综上,以SECI模型、“场”以及五个促进条件为基础,绘制图1作为分析框架,即组织知识创造的过程是以“场”为平台,在五个促进条件的作用下实现隐性知识与显性知识的持续转换。

(二)理论启示

将组织知识创造理论作为本文理论基础具有较强的适切性,主要体现在以下三点。第一,职业教育研究和组织知识创造理论均以知识创造为核心。职业教育研究的特质就是不断积累、创造新知识。第二,该理论所指的“知识”符合职业教育知识特点。组织知识创造理论认为知识是主观与客观的统一,知识不仅指数据、公式、定理等显性的、客观的知识,还包括了与特定情境相关的个人知识、切身体验、价值观与情感、想象力等主观知识。同样,职业教育知识的生产也是基于某种主观的设想提出一种理性解释,是零散地分布在场境、问题、参与者中的。第三,二者都是从组织层面探讨知识创造。组织知识创造理论强调组织要发挥“场”的平台作用,符合职业教育研究专门化、组织化、制度化特点。

基于分析框架,SECI模型、“场”、五个促进条件对职业教育研究具有如下启示。

从SECI模型来看,知识社会化、外显化、组合化、内隐化的转换和螺旋启示职业教育研究需完成从实践到理论和从理论到实践的循环,既需关注鲜活的职业教育实践,也要将实践经验上升到理论层次,并通过理论知识的对话、加工和吸收,再次投入到职业教育实践中。首先,研究者需置身于实践中,对实践有自己的经验性认识和切身性感悟;其次,要将个人主观的、隐性的知识通过交流、对话、思考等方式转换成显性知识;再次,基于转换的显性知识,研究者还要与已有的知识发生联系,形成系统的知识体系或理论;最后,通过行动解决实践问题,以“做中学”的方式来调整、深化、升华已有知识体系。这个过程具有多端性,即社会化、外显化、组合化、内隐化任何一个环节都可以成为知识螺旋的起点,同时也是周而复始、螺旋上升的过程,而不是一次性和短期性的。

尽管SECI模型具有多端性,但因为社会化是融入情境、获取一手经验和感悟的途径,所以对于并无丰富隐性知识的研究者而言,以此为研究起点是最基本的,也是“优势模式”。同时,知识具有动态性、情境性、人文性、行动性和主观性等特征,知识创造是个体与个体、个体与情境互动的结果。知识依赖于每个人在具体情境中的行动结果,启示职业教育研究要关照“人”这一因素。一方面,要发挥研究主体的主动性,提升研究者的投入度;另一方面,需避免研究“见物不见人”,避免过度关注普遍性、外在性、客观性,而忽视研究对象的差异性、独特性。

从“场”来看,“场”的作用是为知识创造提供能量、场所、文化等。不同层次、不同类型的“场”发挥着不同的作用。“场”可归纳为物质的(学院、研究机构)、虚拟的(项目团队、线上会议)、精神的(关怀、信任)三类。在知识创造过程中,仅凭一个“场”是不够的,组织是“场”的有机组合,为提高知识创造质量,应该合理联结“场”,促进不同“场”之间的相互作用。组织化的职业教育研究本身就是一个“场”,这个大“场”由各种各样的小“场”组成。因为需要不同的“场”共同支撑知识创造,所以“场”是开放的,是可以跨越组织边界的。这表明了职业教育研究需从知识生产模式Ⅰ走向知识生产模式Ⅱ以及模式Ⅲ,从而将职业教育研究的“场”与其他学科、社会、政府、个体的“场”联系起来。但与此同时,“场”的开放不等于没有边界。为了使有意义的共有情境涌现出来,“场”需要边界,这样“场”就可以依托自己的情境成长壮大。也就是说,职业教育研究必须有自己的共同价值观和愿景,不能演变为一个大杂烩和拼盘。换言之,在我国现有学科制度下,职业教育研究既需遵循“学科范式”,坚守学科立场和边界,从制度、机构、文化、知识、情感等各方面建立并壮大自己的“场”,也要超越经典学科的视角,开放“场”的边界,通过与其他“场”进行互动、联结,促进知识的创造。

意图、自治、波动、冗余、必要多样性是促进知识创造的五个条件。意图的作用在于引导知识创造的方向,使团队成员能共享价值,做出价值判断。职业教育研究队伍数量庞大、结构复杂,需要不同层次、不同类型的意图。例如,以中国特色社会主义教育强国建设为研究导向、职业教育理论与学派的产生发展、不同职业教育研究机构的文化与价值形成,都是意图的表现形式。自治意味着个体应能够在条件允许下围绕自我设定的任务自主行动、自我激励,自发地选择与外部环境进行相互作用。自治说明了学术自由是研究的基本条件。研究者应能够根据自己的意愿和学术标准自由地教学、研究,能够自由组建、参加学术团体,能够与其他学术同行自由地交流[16]。波动有助于组织时刻审视基本的思维方式,并通过与环境的互动来瓦解已有的、不适合需求的认知模式。研究者既要加强对研究背景、研究立场、研究逻辑的反思,开展职业教育元研究,明确研究范式,也要始终保持开放,敢于质疑、转换已有的范式,以适应知识发展需要。冗余指组织成员需共享信息,不同个体职能领域之间要有意识地重合。只有每一个成员都享有足够的信息,个体才能清楚地知道自己与组织的关系以及从不同角度进行创造,找出最佳方式的共同理解。一方面,研究者之间需通过正式或非正式的活动来促进彼此之间的沟通交流,实现信息共享;另一方面,职业教育研究分工不能过细,避免造成不同分支学科或研究领域之间的隔离、封闭,从而产生对话交流、整合融通的障碍。组织要迎接环境所带来的各种挑战,其内部多样性必须配得上环境的多样性及复杂性。职业教育研究提高内部多样性的途径主要有两个,一是重视利用多学科的理论与方法,二是积极吸收具有跨学科背景的其他学科领域研究者。