整体性治理视角下新型职业农民培育研究

作者: 曹丽丽 甘晓成

[摘要]新型职业农民是我国乡村振兴的重要人才支柱。新型职业农民培育存在碎片化现象,即培育政策不健全,各主体在培育中存在自身问题,授课方式传统、培育内容单一,受培育对象文化程度低,参与培育的积极性不高等。基于此,文章以整体性治理为视角,提出新型职业农民培育的路径:整合新型职业农民培育政策供给,构建多主体联动的共治格局;优化新型职业农民培育环境,促进培育实施主体的专业化与多样化;立足于受培育对象的实际与需求,促进培育内容、授课方式的整合;聚焦于受培育对象个体,培育技能的同时更注重价值协同。

[关键词]整体性治理;新型职业农民;培育路径

[作者简介]曹丽丽(1999- ),女,新疆喀什人,新疆大学政治与公共管理学院,在读硕士;甘晓成(1978- ),女,甘肃民勤人,新疆大学政治与公共管理学院,教授,博士。(新疆 乌鲁木齐 830047)

[基金项目]本文系2021年度新疆社科基金“南疆地区就业质量提升机制”(项目编号:21BJL103)、2022年度新疆大学校内培育重大重点项目“社会政策促进共同富裕实现的理论与实践研究”(项目编号:XJU2021JK05)和2021年度新疆大学金课建设项目“‘公共经济学’课程建设”(项目编号:22APY003)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G725 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)23-0078-08

一、引言

新型职业农民是推动乡村振兴战略和有效解决“三农”问题的支柱力量。培育新型职业农民是发展现代农业、增强农村发展活力、保障重要农产品有效供给的重要举措。2020年,《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出,“整合利用农业广播学校、农业科研院所、涉农院校、农业龙头企业等各类资源,加快构建高素质农民教育培训体系”。

新型职业农民培育是涵盖乡村人才振兴、实现共同富裕的复合范畴,在内容上涉及多部门、多主体和多种机制,具有一定的复杂性,需要运用一种综合性的概念对其进行整合。基于此,本文在阐明整体性治理理论与新型职业农民培育的契合性的基础上,运用整体性治理理论分析我国新型职业农民培育的碎片化问题,并据此提出培育的实施路径。

二、整体性治理理论与新型职业农民培育的契合性

1.新型职业农民的内涵。2011年,中共中央、国务院印发《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,“新型职业农民”的概念第一次被国家文件正式提出。新型职业农民具有以下特点:第一,爱农业。新型职业农民除了包括居住在农村的传统农民外,也包括因为热爱农业而转化为职业农民的非农业生产者。第二,善经营。新型职业农民强调农业生产集约化,即农业生产不再是“一家一户”割裂式的小农经济,而是将土地进行规模化生产,运用现代科技技术进行管理。第三,懂技术。新型职业农民拥有专业知识素养,改变了传统靠经验生产的方式,更加注重现代农业生产技术的应用。基于此,本文认为,新型职业农民是指视农业为职业、具有专业的农业技能、其收入主要来自农业生产经营并达到一定水平的现代农业从业者。

2.整体性治理理论的内涵。20世纪七八十年代兴起的新公共管理是西方国家为适应全球化、信息化而进行的政府改革。与以往的公共行政不同,新公共管理主张借鉴私营机构的管理方式重塑政府部门,但私营部门管理方式带来的部门之间的相互转嫁、相互冲突的目标与项目、回应需求时的各自为政等问题导致政府行政效率降低。为矫正新公共管理导致的“碎片化”,整合政府行政体制,20世纪末佩里·希克斯、帕却克·邓利维等人提出并系统地论证了整体性治理理论。

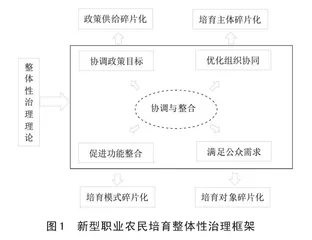

整体性治理理论是基于对传统官僚制和新公共管理的批判而形成的一种范式转移,其对立面是“碎片化”。该理论着眼于政府内部机构之间、部门之间的一体化运作,强调政府管理的重新整合。从目标层面来看,整体性治理理论以“协调”与“整合”为核心理念,致力于重塑政府体制,为公民提供“一站式”服务。从治理结构来看,整体性治理理论以网络组织为治理结构。网络组织是处于传统科层制与市场组织之间的一种中立性治理结构,既没有科层制权威的行政手段,也没有市场组织中的合同契约,是一种柔性的治理结构,网络中的各主体相互依存,互相协调与沟通。从治理机制来看,整体性治理理论以协调机制、整合机制、信任机制为治理基础,以层级、功能和公私部门整合为整合手段,协调社会各方利益,以实现价值最大化的目标。从功能层面来看,政策目标、组织协同、功能整合、公众需求等方面的功能构成整体性治理变革社会治理的新格局。第一,协调政策目标。政策目标是行动的导向,分散的政策目标往往因各主体合力不足阻碍社会治理实践。整体性治理理论旨在为公众提供无缝隙服务,以统合的政策目标指导实践。在以网络结构为基础的整体性治理理论中,各主体间的目标制定有可能是相互的,也有可能是对立的。而协调机制致力于多方利益关系的整合,化解相对立的目标矛盾,通过强化共同目标的理念增强网络的统一合力。第二,优化组织协同体系。整体性治理理论致力于将政府的治理层级、功能和公私部门进行整合。针对传统科层组织的碎片化困境,整体性治理理论运用大部制、逆部门化的思维促使行政部门从分散走向整合。同时,对公私部门进行整合,私立部门和非营利组织同政府部门一起构成社会治理主体。第三,促进功能整合。组织协调背景下不可避免地带来功能重合问题,造成行政效率低下、资源浪费,因此有必要对其功能进行整合。整体性治理理论的功能整合在不破坏职能分工专业化的前提下进行,重新整合雷同或相近的机构功能,以此推动组织机构的专业化与科学化,为公众提供高效的、无缝隙的服务。第四,满足公众需求。传统的治理结构忽视公民在公共治理中的主体地位,导致主客体关系失衡。而整体性治理理论的价值理性逻辑在于公民身份的回归,认为公民及其他社会主体的治理地位必须得到承认,公民社会应该成为社会治理的新场域。整体性运作的关键在于高效地处理公众最关心的问题。以满足公众的需要为治理基础,是整体性治理理论的核心要义。

3.整体性治理理论与新型职业农民培育的内在契合性。解决新型职业农民培育问题,需要政策、市场、信息等资源的共同作用,通过促进新型职业农民的全面发展提升培育质量,这与整体性治理理论不谋而合。第一,整体性治理理论契合了新型职业农民培育的碎片化现状。整体性治理理论是解决新公共管理下组织功能碎片化、服务裂解性问题的一种新型治理模式。该理论强调各行政机构的内部协同与外部政治、行政等治理要素的整合,主张政府行政从分散走向集中、从碎片走向整合。而当前新型职业农民培育进程中碎片化问题凸显,在政策供给、培育主体、方式、内容等方面均存在不同程度的碎片化,致使培育工作踯躅不前。为提升培育质量,整合培育资源,各级政府亟待秉承“整体性”理念,对现有培育体系进行完善。第二,整体性治理理论契合了新型职业农民培育所蕴含的公共性。2017年,《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》指出,“培育新型职业农民是加快农业现代化建设的战略任务。现代农业发展关键在人,培育新型职业农民就是培育中国农业的未来”。而整体性治理理论以公众需要为基础,致力于实现公共利益、为公众提供无缝隙服务的宗旨与新型职业农民培育在国家战略层面所体现的公共性具有一定的契合性。第三,整体性治理理论契合了新型职业农民培育对多主体协同的诉求。新型职业农民培育的关键在于社会各主体的协同推进,立足于农民的实际需求,依靠政府、市场及政策等构建新型职业农民培育的长效机制。而整体性治理理论强调多元主体的整合,是实现多主体协作的最高境界。因此,新型职业农民培育的多主体参与与整体性治理理论的跨界协同存在共性。基于上文所述,构建新型职业农民培育整体性治理框架,如图1所示。

三、新型职业农民培育的碎片化

“碎片化”是指原本完整的东西被破碎成诸多碎块,碎块之间彼此独立、分割。治理语境中的碎片化强调的是一种治理主体间相互独立、治理目标相互对立、治理政策相互分离的状态。新型职业农民培育作为一项国家政策,其实施成果受政策执行的环境、主体、文本及目标群体的多重影响。具体而言,在宏观层面上,政府政策供给、多元主体协调决定新型职业农民培育方向;在微观层面上,培育模式、受培育对象影响新型职业农民培育成效。当下,新型职业农民培育工作面临着碎片化的困境,具体表现如下:

1.政策供给的碎片化。政策是实践的导向。早在2003年农业部就已提出“新型农民科技培训”的政策导向,由此看来,我国关于推进新型职业农民发展的实践近20年。然而,囿于新型职业农民培育在城乡二元结构中长期居于次要地位的现实困境,用于推动新型职业农民培育的政策供给存在一定的滞后性。第一,顶层规划设计健全,基层操作规范破碎。虽然近年来《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》《政府工作报告》《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》等政策文件具体规定了对象遴选、组织管理及结果评价等方面的内容,但在地方政府层面,除了农业部规定的试点县以外,鲜有地方政府对新型职业农民培育的人才激励、产业扶持等统一规范,阻碍了培育进程。第二,后续支持政策动力不足。新型职业农民培育工作是一项持续发展的任务,无论是育前、育中还是育后均需要政府政策的鼎力相助。尤其是育后阶段,相应的政策对培育起到巩固作用。但从现实来看,政府部门往往忽视了培育的“善后”工作,如2019年四川广汉有230余人被认定为职业农民并拿到证书,但最终享受政策支持的仅有50余人,后续支持政策的缺失导致培育工作效果不尽如人意。第三,多元培育主体缺乏具体合作办法。现行培育工作倡导“一主多元”的培育体系,但从现行政策规定来看,培育模式往往拘泥于“多元主体合作”理念,并未涉及各主体职责分配、资源整合等方面的具体实践内容,容易造成培育内容重合、培育标准混乱、资源浪费、培育效率低下等问题。

2.培育主体的碎片化。我国新型职业农民培育主体包括政府、职业院校、社会组织等。然而,受限于多元主体协作办法的缺乏,各主体在实践中的合作往往浮于表面,无法深入展开,培育主体呈碎片化状态。

第一,政府供给的碎片化。政府作为主导力量,引领着新型职业农民培育的发展方向。从供给内容上来看,政府为新型职业农民培育提供资金支持、环境改善、制度保障等条件,为培育工作创造良好的市场环境。但依现实来看,各级政府权责不对等、政府资金投入不足、多元主体利益表达机制不健全等问题造成新型职业农民培育市场紊乱,培育发展动力不足。首先,政府资金投入不足。中央财政是新型职业农民培育的主要经费来源。2014年新型职业农民培育专项资金为11亿万元,2020年增长至23亿元。虽然培育资金呈逐年上升趋势,但仍然无法满足现实培育需求。尤其是乡镇政府,资金缺口更为严重。以2020年为例,专项资金为23亿元,培养目标为93万人,平均每人2473元,并未达到每人每年3000~4000元的培育资金需求。其次,县、乡(镇)权责不对等。新型职业农民培育中,中央政府主要起大局引领作用,而县、乡(镇)各级政府由于身处基层,是培育工作的直接责任主体,最能了解培育工作的问题与需要。但从实践来看,县、乡(镇)存在权责不对等问题。以新型职业农民培育专项资金使用为例,中央政府将财政资金拨至省级政府后,往往由省级政府直接对资金使用做出规划,县、乡(镇)政府缺乏对资金的管理权。

第二,职业院校供给的碎片化。提升劳动者劳动技能是新型职业农民培育的重要任务。作为技能培育的重要主体,高职院校以其专业的职业技术教育为新型职业农民提供专门的培育服务。然而,一直以来,由于高职院校参与新型职业农民培育的具体实施方法规范性文件的缺失、衔接机制不完善等问题的存在,高职院校在培育工作中面临诸多困境,具体表现如下:首先,教师资源单薄且结构分配不均匀。据有关学者调查,在我国涉农高职院院校教师队伍中,具有硕士学位人数不足30%,高级技术职称人数约为15%,博士学位人数屈指可数,“双师型”教师极为缺乏。高学历与高职称教师力量的匮乏,无法满足新型职业农民培育“懂技术”的深层发展指标。此外,职业院校教师队伍存在严重的断层问题。受社会声望、职业发展前景等因素的影响,职业院校对年轻教师的就业吸引力较弱,逐渐形成教师年龄普遍偏大、年轻教师占比较小的局面,导致培育理论与技术因循守旧,无法适时更新。其次,课程设置不合理,理论学习与实践需求不匹配。目前,我国农村职业教育具有“普教化”倾向。作为一种实用型人才培养的院校类型,职业院校与普通学校的教育模式应有不同。但是,部分县域地区在新型职业农民培育课程与考核设计时仍沿用普通学校的做法,以传统理论学习为主,缺少实践技能学习课程,模糊了职业院校职业技能培育的功能定位,使农民出现了“懂理论、不懂操作”的困境。