教育变革中社区教育教师持续性专业发展的审思

作者: 叶长胜 吴瑜珂 李家成

[摘要]社区教育变革的核心是教师变革,革新的行动方向是推进教师持续性专业发展。这既是社区教育教学特殊性的内在要求,也是社区教育教师复杂化的特性使然,更是教师专业发展实践以及社区教育高质量发展的必然诉求。教师在专业发展过程中存在因职业与角色认同的缺乏制约发展意识的生成、群体结构的高度异质化规约发展力量的发挥、职前职后培养过程中的非连续性阻滞发展过程的一体化、外部支持不足掣肘发展水平的提升等现实挑战。推动社区教育教师持续性专业发展,应注重终身学习、终身发展的专业发展理念培育,以教师主体力量的激发为依据构建分层分类培养的实践样态,基于行动实践以探索教师职前职后一体化发展,注重外部支持,发挥数字赋能优势。

[关键词]教育变革;社区教育;教师专业化;持续性专业发展

[作者简介]叶长胜(1995- ),男,安徽六安人,华东师范大学在读博士;吴瑜珂(2000- ),女,浙江杭州人,华东师范大学在读硕士;李家成(1973- ),男,安徽六安人,华东师范大学,教授,博士,博士生导师。(上海 200062)

[基金项目]本文系2021年度全国教育科学规划国家重点课题“服务全民终身学习视域下社区教育体系研究”的阶段性研究成果。(项目编号:AKA210019,项目主持人:李家成)

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)10-0079-07

教育变革包含教师变革,教师专业发展是教师改革的重要途径。当前教师专业发展中出现了制度规约过度、教育培训低效等问题,制约教师的可持续专业成长。正是认识到现有教师专业发展的不足,教师持续性专业发展(Continuing Professional Development,CPD)作为新发展范式得以生成,并被诸多国家重视乃至推动实施。

教师持续性专业发展强调教师发展是一个持续性的学习过程,注重专业发展的终身性、自主性以及场域的非约束性等。在终身教育及学习型社会建设的背景下,社区教育是实现全社会协同育人的重要力量,而社区教育的高质量发展及革新离不开教师的发展。以个体终身学习、主体力量激发等内驱逻辑为主的持续性专业发展符合当下社区教育教师的发展方向。因此,本文主要在“内涵厘定—基本理据—现实挑战—推进路径”的框架下审思教育变革中社区教育教师的持续性专业发展问题,即从应然层面探讨社区教育教师持续性专业发展的缘由,从实然层面分析社区教育教师持续性专业发展的现实困境及推进策略。

一、内涵厘定:教师持续性专业发展的核心要义

持续性专业发展这一理念最早由美国学者Richard Gardner提出,其后广泛应用于多个职业领域。1986年国际建筑业会议上提出:“持续性专业发展指在工作中有系统地维持、改进与拓宽知识、技能的终身行为,在实践者的工作生活中发展个人从事职业和技术职责所必需的素质。”①这一定义得到广大学者的普遍认同。此外,英国人事与发展协会对这一概念的界定也具有代表性,即指专业工作者专业知识与技能的不断更新与扩充,是在工作活动中系统、持续的自我学习过程。持续性专业发展理念被引入教育领域。20世纪80年代,国际社会格外推崇教师专业发展。在后续推进的过程中,教师专业发展呈现出新趋向,传统的教师专业发展模式难以满足教师发展需求和教育教学质量要求。因此,持续性专业发展逐渐被教育研究者关注并在教育领域加以应用,成为教师专业发展的新范式。叶澜等研究者将教师专业发展理解为教师的专业成长或教师内在专业结构不断更新、演进和丰富的过程,这与教师持续性专业发展的内涵有相通之处。持续专业发展对教师内在发展需求的关注,拓展了教师本体发展的空间,促使教师个体获得适合自身发展的机会,获得符合阶段性成长的诸多支持,从而助益于教师综合素质、教学能力等的多维提升。基于上述的理解,本文认为教师持续性专业发展的核心指向在于以下几点:

第一,教师持续性专业发展是一个学习过程。与通常意义的教师专业发展不同,它强调终身学习,注重以主体的学习行动去促进专业发展,其过程具有动态性与持续性。

第二,教师的专业发展具有未完成性与终身性。“未完成性”既意味着教师拥有成长空间和发展的可能性,也为教师专业发展提供源源不断的动力。因此,教师持续性专业发展强调教师应保持终身发展的态势,以促进专业个体的持久成长。

第三,遵循“内驱逻辑”,注重个体内在发展需求的激发,调动教师发展的能动性,进而促动教师主体及其变革力量的发挥。作为专业发展的主体,教师主体性意识的确立是实现自身持续性发展的关键。而要充分发挥教师的主体意义,则必须在个体发展实践中生发、唤醒教师的主体意识,促使其形成符合教育意义的角色意识,建构服务社区教育发展的主体角色。需要注意的是,教师持续性专业发展虽格外重视专业个体自身(内在)力量的发挥,但并不忽视合理的制度建设、标准引导、评估考核、教育培训等外部要素的支撑。

第四,教师持续性专业发展与日常生活密切相关,在专业生活与日常生活之间实现融通而非与教学实践、生活实践割裂,并强调多元主体间的合作与协同参与;注重形式的多样性以及教师发展场域的非约束性,即包括各类正式学习、非正式学习与非正规学习实践。

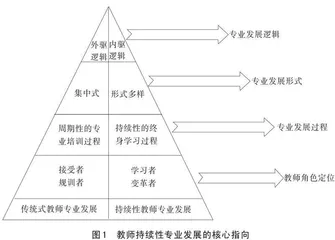

总之,教师持续性专业发展与传统教师专业发展存在着发展逻辑、发展形式、发展过程、教师角色定位等方面的差异。具体表现如下页图1所示。

二、基本理据:社区教育教师持续性专业发展的缘由

实现社区教育教师持续性专业发展的前提是厘清以下问题:社区教育教师指向的群体是什么?该群体能不能实现持续性专业发展?为什么要实现该群体的持续性专业发展?首先,社区教育教师主要关涉社区教育专职教师和兼职教师。志愿者由于其社会角色复杂、流动性大以及承担教学任务有限,不属于本文探讨的对象。其次,社区教育教师能够实现持续性专业发展。一方面,社区教育教师职业具备专业性职业应有的基本特征,存在迥异于普通教育教师的角色身份、素养要求(包括知识、技能等)以及教学对象等,这决定了其是一个专业性职业,应从普通教育教师中分离出来。另一方面,美国、英国、欧盟等持续性专业发展实践及其政策实施已经表明终身教育教师持续性专业发展的可能性与必要性,这对我国社区教育教师持续性专业发展具有借鉴意义。最后,可以从社区教育教学特殊性的内在要求、社区教育教师复杂化的特性使然、教师专业发展实践的困境倒逼及社区教育高质量发展的必然诉求四个方面回应为何要实现社区教育教师的持续性专业发展。

(一)社区教育教学特殊性的内在要求

只有认识到教师持续性专业发展与社区教育教学特殊性之间的内在关联,才能助力社区教育教师的真实成长。社区教育和普通学校教育都具有教育性,强调教学的深刻意义。教学是社区教育的核心,直接关乎教育成效及其质量。与普通教育教学相比,社区教育教学有自身的特殊性。一方面,在社区教育中,教师教学的指向在于培养社区学习者,尤其重视提升老年学习者的素质、社会参与能力等而非简单的知识传授;另一方面,社区教育教学影响的多中心化、组织形式的泛组织化、教学方法的多元化、教学主体的复杂化制约着教学的实施主体。社区教育的教学对象层次多、异质性高、复杂性强,也制约教师教学力量的发挥。为契合社区教育教师的上述教学特殊性,需要实施符合教师发展规律以及教学规律的专业发展。因此,与传统式教师专业发展相比,追求以激发内在发展需要、发挥自身主体意识等为主的教师持续性专业发展,更符合社区教育教学的内在特性。

(二)社区教育教师复杂化的特性使然

社区教育教师群体具有鲜明的复杂化特征。一是社区教育教师群体结构的复杂性。社区教育教师由专职教师、兼职教师等构成。结合国外社区教育教师的专业发展实践看,兼职教师实现专业发展具有可能性、可行性和必要性。二是社区教育教师来源的异质性。社区教育教师的素养、专业背景、技能等参差不齐,既有接受过正规师范教育的教师,也有从具体生产实践中脱颖而出的能工巧匠。因此,社区教育教师的专业发展应讲求过程的连续性、形式的异质性以及发展空间的非约束性等,而不是聚焦以集体培训、外部规约为主的传统式教师专业发展。三是教师个体角色的交错性。社区教育专职教师具有管理者、教学者和研究者三位一体的职业角色,多重角色决定教师承担不同的角色职责。传统的专业发展模式很难有效促进社区教育教师的专业成长。教师持续性专业发展具有较强的灵活性与持续性,将专业发展视为个体终身学习的过程,强调学习者主体意识及其力量的激发,契合于群体结构复杂、个体角色多样的社区教育教师的发展诉求。

(三)受教师专业发展实践的困境推动

教师持续性专业发展是教师专业发展的一个新范式,其重心由教师专业发展活动的暂时性向持续性转变、由供给者向教师个人转变。相对于传统教师专业发展,该发展范式的核心特征在于教师成长的终身性、个体发展的自主性、发展过程的持续性、实践活动的灵活性。反观当下,社区教育教师的专业发展存在诸多困境:一是社区教育教师处于边缘位置,其专业地位及职业专业化尚未完全得到认可;专业发展意识薄弱,内生力量激发有限,制约教师的专业成长。二是社区教育教师的专业发展实践虽已开展,但存在发展水平低、倾向于普教化、专业组织缺乏等问题。在教育变革的背景下,倾向于“普教化”的社区教育教师专业发展模式是否合理、必要以及成效如何,均存在疑问。因此,实现该种专业发展范式向持续性教师专业发展的转变,是提高教师综合素质、提升教育教学质量的可能方向。

(四)社区教育高质量发展的必然诉求

社区教育高质量发展的内涵之一是实现可持续发展,其主要特征之一是发展性。社区教育的高质量发展离不开教师的高质量发展,专业发展范式、职业专业性以及教师角色的重构与革新是关键。因此,需要基于社区教育的特征界定教师的专业性,更新对社区教育教师的传统认识,关注高质量发展视域中教师角色多元化的积极作用和教师身份的“符号意义”。此外,社区教育教师的高质量发展是社区教育高质量发展的题中之义,以持续性专业发展促动社区教育教师素质的提升,即意味着以教师要素的变革推进社区教育的高质量发展。

三、现实挑战:社区教育教师持续性专业发展的阻碍因素

(一)教师职业与角色认同的缺乏制约持续性专业发展意识的生成

实现教师持续性专业发展的必要前提在于教师的职业认同与角色认同,前者涉及专业地位与专业权利,后者关乎专业自我与角色认知,两者都关系到专业意识的生成。专业意识的觉醒是实现专业发展的根基。由于目前社区教育尚未被纳入国民教育体系,从事社区教育工作的教师游离于普通教育教师序列之外,这种现象造成了社区教育教师专业地位及其角色认知度的下降。从社会群体来看,社区教育教师的社会认同度降低。从教师个体来看,专职教师由于承担着教学、行政、项目研究等多种职责,其角色认同的失调会造成角色职责感知度不高;兼职教师由于游离于社区教育场域之外,也导致社区教育教师职业或角色认同不足乃至缺乏,造成对专业自我的认识及定位不清。以上因素都制约教师持续性专业发展意识的生成。

(二)教师群体结构的高度异质性规约持续性专业发展力量的发挥

社区教育教师群体具有高度异质性,这是其典型的群体特征。一是教师结构的特殊性。与普通学校教师相比,社区教育教师主要以兼职教师为主,专职教师为辅。专职与兼职教师之间存在类型差异,庞大的兼职教师群体内部也存在个体性差异。二是教师专业背景多样。由于社区教育面向社区居民,社区学习者们的学习需求各异,因此开设的学习课程极为丰富多样,这导致社区教育机构在需求导向下招聘具有不同知识背景的课程(学科)教师。三是教师来源途径的多元化,社区教育教师的来源有事业编统招、编制内转调、自主招募以及社会兼职等,因此造成社区教育教师群体内部具有复杂性。教师群体的高度异质性特征虽使人们意识到社区教育教师发展的差异性资源,也使教师在多重角色困境中难以明确自身专业发展的方向,进而影响持续性专业发展。

(三)教师职前职后培养过程非连续性阻滞持续性专业发展过程的一体化

从教师持续性专业发展的核心要义来看,教师的专业发展是一个终身学习的过程,核心在于持续性与终身性,强调职业生涯发展的一体化。然而,在社区教育教师的现实发展中,由于教师选聘、任用的规范化、制度化程度较低,大部分教师专业发展衔接失调。具体表现为:新入职教师由于职前学习内容或者工作岗位与在职岗位需求不匹配,导致其职前、职后的专业知识、经验等方面的割裂;社区教育教师的入职培训往往趋于普教化,缺乏社区教育特殊性,又导致其与职后工作内容不匹配;兼职教师由于教学对象、专业空间等不同,在社区教育教学中也难以运用已有的教学经验。因此,社区教育教师的专业发展会陷入职前学习、入职培训以及职后工作相互割裂的处境,即呈现阶段性、碎裂化的状态,难以保持终身发展的连续性,从而阻滞教师持续性专业发展一体化。