临床八年制医学生人文素质培养模式的探索

作者: 何旋 李颜 谷士贤 韩江莉 金昌晓

[摘 要]医学人文教育在医学人才培养中的重要地位与价值已经得到普遍认同,然而医学人文课程缺乏层次性和系统性、教学方法陈旧、内容与临床实践脱节、缺乏实践过程、人文教学效果不佳等问题仍然存在。课题组通过分析借鉴国外医学院校开展人文素质教育的经验做法,在全面梳理北京大学第三医院临床医学生的医学人文素质现状的基础上,以培养仁心仁术的优秀临床医生为目标,采用“螺旋上升”式教学理念,强调医学人文与临床实践的结合,构建了贯穿于医学教育全过程的人文素质培训模式,以期为高等医学院校的人文素质教育探索出一条行之有效的路径。

[关键词]医学人文素质;临床医学生;人文理论;临床实践

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)01-0001-04

随着医学技术的不断进步和医学模式向“生物—心理—社会”转变,社会要求现代医学人才不仅要掌握医学专业知识、具有良好的职业道德和高度的责任意识,还要具备较好的人文素养。近20年来,发达国家高度重视医学人文素质教育,并且建立了比较完善的课程体系和培养模式[1]。在我国,临床八年制医学教育(本、硕、博连读,以下简称“八年制”)主要培养少数高层次医学人才,在实践中更应该注重综合能力的培养,特别是人文素养的培养[2]。《日内瓦宣言》被认为是现代版的《希波克拉底宣言》,其2017年最新修订的版本进一步强调了医疗实践的良知和尊严、师生互相尊重、尊重病人的自主性和传承分享医学知识等人文素养要求[3]。然而,目前医学人文课程缺乏层次性和系统性、教学方法陈旧、内容与临床实践脱节、缺乏实践过程、人文教学效果不佳等问题仍然存在。为了更好地开展临床八年制医学生人文素质教育,提高人才培养质量,有必要探索一套系统的临床医学人文素质培养模式。

一、医学人文素质培养的必要性

医学教育作为培养医学人才的基础和重要途径,不仅需要向学生传授医学理论知识、培养基本技能,更应该加强其人文素质教育,培养他们具有良好的人文素养和人文精神,让他们学会如何尊重人、关爱人,这是医学教育的本质要求[4]。加强医学教育中的人文素质教育并不是不重视医学的科学性,而是为了使医学的科学教育和人文教育达到合理的平衡。医务工作者不仅要了解健康与疾病问题,还要了解社会动态,更要了解病人的心理。只有具备了丰富的人生体悟和崇高的人道精神,医生才是一个人性丰满的人[5]。正如诺贝尔物理学奖得主费曼所言,科学这把钥匙既可开启天堂大门,也可开启地狱大门,究竟打开哪扇门,则有赖于人文指导。

虽然目前医学人文教育的重要性已经受到人们的广泛认同,医学院校大都开设有各类人文课程,但是相对于迅速发展的医学科学领域,医学人文教育的现状仍然不尽如人意。其主要表现有:医学人文教育与实践脱节,只重视专业教育而忽视人文教育,师资不足,教学形式单一、方法落后,考评体系不完善等[6]。从根本上说,可以概括为人文教育目标不明和人文教学效果不佳[7-8]。

二、医学生人文素质教育现状

为了解北京大学第三医院(以下简称“北医三院”)临床医学专业八年制医学生人文素质培训经历和培训需求情况,本研究前期进行了问卷调查。本次调查共有87名八年制临床医学生参与,其中男性39人(44.8%),女性48人(55.2%)。2015级学生数量共47人(54%),该年级的学生处于本科学习阶段;2014级共24人(27.6%),2013级共16人(18.4%),这两个年级已经进入二级学科的学习阶段。调查结果显示,67.8%的医学生认为目前人文课程的实际教学效果一般。通过进一步调查发现,人文课程尚存在的问题主要为课程缺乏趣味性(70.1%),缺少人文类实践、理论与实践脱轨(64.4%),人文素质教育途径和方式单一(63.2%)。在深入分析临床医学生不重视人文课程的原因时,65.5%的医学生认为人文课程理论内容过多,但听课价值不大。由此可见,人文素质教育的教学效果不明显,特别是人文素质教育课程与医学临床实践脱节,不足以满足当前医学教育的需求。

医学生普遍认为人文素养的培养是十分有必要的,70.1%的学生希望以人文讲座的形式开展,51.7%的学生希望以社会实践的形式进行,48.3%的学生提出以临床体验的形式进行。对于人文课程的教学方法,74.7%的学生倾向于“结合案例讲授理论知识”。除专业技能以外,分别有83.9%、85%和69%的医学生认为还需增强的人文素质有法律意识、良好的交流技巧和沟通能力,以及职业价值观念和职业态度。

三、医学生人文素质培养模式的构建与实施

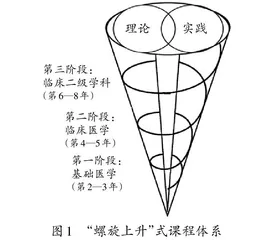

在前期的文献回顾和现状调查的基础上,北医三院结合自身实际情况,为了满足各个层次医学生的需求,以培养医德医术兼备的优秀临床医生为目标,构建了具有医学院校特色的人文素质培训模式。该模式强调将人文教育贯穿于医学教育全过程,采用“螺旋上升”式教学理念,强调医学人文与临床实践的结合。

(一)优化教学内容,改革教学方法

教学内容以医学生人文素养培养为核心,设计螺旋上升式课程体系,在不同水平上层层递进与延伸,按照学生认知发展阶段将不同水平的内容均衡分布到各学习阶段。注重人文理论与实践的有机结合,在实践中理解和应用理论知识,具体分为三个阶段:第一阶段是基础医学阶段,扩大医学生的人文知识储备,树立正确的医学价值观;第二阶段是临床医学阶段,培养学生全面应用心理、社会等医学人文知识和手段参与医学实践过程的能力;第三阶段是临床二级学科阶段,增强医学生将理论知识应用于临床医学的能力,在实践中让医学生观察、体会、融入人文精神。每个阶段都包括人文理论和人文实践,如图1所示。课堂教学与丰富的实践活动相结合,遵循学生的学习进程,进行进阶式设定,全面提高医学生的人文素质能力。

1.第一阶段:基础医学(第2—3年)

对人文理论的学习和理解,是人文实践最根本的依据。根据北京大学医学部的培养方案,在此阶段学生已经完成了一系列公共基础与通识课程的学习。此阶段主要是进行专业基础课程的学习,其中人文理论课程包括医学史、医学导论、卫生法学、流行病学、医学心理学等。此外,通过临床医学导论课程的学习,学生有机会在临床课程开始之前,对内科学、外科学、妇科学、精神病学等学科有基本的认识。这个过程能帮助学生从医学生视角重新认识医生、医院、病人、疾病等概念及其相互关系,在基础与临床早期融合的过程中,激发学生的学习兴趣,培养学生主动获取知识的能力,并初步开始医生职业教育。

同时,医学生赴各附属医院进行早期接触临床实践。通过早期临床实践,学生有机会直接接触临床一线,熟悉医院运行情况、了解医生的实际工作状态、学习与病人沟通交流技巧,从医学生的视角重新认识医生、医院、病人、疾病等,初步开始医生职业教育,培养医学生的学习兴趣,加深和巩固医学生对基础知识的理解,培养其主动获取知识的能力。

此阶段,通过学习与医学相关的医学人文素质课程,初步奠定了医学生的人文理论基础,实践环节引发了医学生学习理论的兴趣,让医学生形成了人文实践的初步感知。

2.第二阶段:临床医学(第4—5年)

临床阶段的学习,使得医学生的学习、生活、工作重心整体转移到临床医学院,这个阶段是让学生在医院教师指导下直观地感知、学习及践行医学人文精神。此阶段帮助医学生接触到一个真实的、理性与感性并存的社会,是医学生与患者的直接接触,有助于医学生深化专业知识学习,夯实医学基础知识,锻炼实践动手能力,积累病例知识,感受疾病给人带来的苦痛,理解生命的尊严和意义,使医学生的人文情怀和道德修养得到提升。

此阶段的课程内容更注重横向的“关联性”,即人文课程与自然科学、医学、社会科学的相互渗透,呈现出交叉性。我院在原有医学人文课程的基础上,设置了一些具有医学特色的课程,包括医德医风教育、临床沟通技巧、医学伦理学、医学生职业精神养成等,帮助医学生树立正确的职业道德素养,树立“以病人为中心”的高尚医德,运用正确的价值观念、思维方式从多角度出发去思考病情、对待病人,树立正确的医学价值观。此外,通过医学专家专访及优秀医生讲座等多种教育形式,学生能从前辈们身上感受到精湛的医术、高尚的师德、仁爱的人文情怀和不懈的精神追求。

《人文医学教育教学改革纲要》指出:医学人文教育要淡化学科体系,从实际出发,以问题为中心,强调教学的针对性和实践性;强调医学人文与医学实践的结合,将人文精神渗入医疗实践[9]。

一方面,我院以实用为中心,结合临床诊疗中涉及的法律、沟通、伦理、人文关怀等实际问题,运用案例教学、情景模拟和角色扮演等方法进行教学,让学生在具体的教学情境中感悟人文素质的重要性,促进人文精神和情怀的养成。比如,我院骨科和运动医学科,根据本院既往典型的医疗事故和纠纷案例自导自演,让医学生体验真实情境,探讨事故或纠纷产生的原因,由高年资医师和医务处医疗纠纷处理专家共同对情景模拟过程以及学生的总结进行点评,并从医学、法学、心理学等多个维度,梳理该案件当时的处理过程,探讨相关技巧。通过医患角色的互换,让医学生在体验过程中提升自身的沟通能力、观察和分析能力、法律意识,并提升人文素养。

同时,通过暑期社会实践、医疗扶贫活动、志愿者活动、医学生体验活动等实践活动,提高医学生对社会生活的感知度,增强其自我感知能力,为医学生奠定人文素质基础。比如,为了让医学生在学习过程中养成理解病人、感恩病患的思想,我院已连续多年实施品牌性的实习医师“不忘初心,感恩病患”感悟活动,让刚刚成为实习医生的学生为自己的第一个病人准备小礼物,书写实习感想,让学生感恩每一个患者的包容与支持,从而收获对疾病、对医患关系的全新认识。

3.第三阶段:临床二级学科(第6—8年)

在临床二级学科培养阶段,医学生进入不同科室进行轮转。我院紧密结合临床实践,在上一阶段的基础上,开设了医患沟通系列培训,运用参与式及服务式的实践渗透,在实践过程中运用理论知识,发现不足,使得理论教学与实践教学之间形成良性循环。

依托中国医师协会开发的“医师非医学执业技能”系列课程,我院将医患沟通技能培训课程设置为五个模块:第一个模块是医患沟通与医德/职业化,第二个模块是建立和谐医患关系,第三个模块是病史采集,第四个模块是解决问题、制订治疗方案,第五个模块是病情告知。采用现场授课、讲座、案例分析及视频教学法等培训形式,将五个模块融入医患沟通培训中,提高了医学生的临床沟通意识,使医学生掌握了医患沟通技巧和基础知识,还培养了医学生对患者的理解和关爱等品质[10]。

医学人文教育必须体现参与性、服务性、实践性、医学性和思想性[11]。此阶段,我院更重视实践活动的作用,分为院内“实践操作”和院外“社会实践”两个方面。

“实践操作”是指通过开展专业见习和实习,基层医疗服务、义诊服务等,践行医学人文关怀,培养其社会责任感。具体而言,就是让医学生在教师的指导下与患者实际接触,进行教学查房等,完成了解病情、知情同意、人文关怀等任务,在实际操作中逐渐提高医学生的人文素质,让医学生及时发现自身在医学职业人格与素养的优点与不足,并有针对性地进行指导和完善;让医学生更好地理解、反思并解决临床实践中的问题,强化医学生的人文素质培养。

“社会实践”内容比较广泛,我院定期举办多种实践活动,比如宣传医疗卫生知识、开展流行病学调查、到养老院慰问老人、到社区医院开展临终关怀服务等。我院尤为重视每年的“暑期社会实践”活动。每个社会实践小组自行设定目标和任务,初步完成立项,学院组织院内社会实践项目立项评估会,对各申请项目的可行性进行综合评估,将意见和建议及时反馈给各团队。社会实践前,院内举行启动仪式,院领导均会到场聆听学生实践团的立项汇报并提出中肯的意见。在实施过程中,学院教育处为学生提供经费、师资、设备等多方面的支持;学生进行调查、研究和讨论,人人参与。实践结束后,学生以小组合作形式完成总结报告,学院组织各团队进行院内的展示评比。实践教学进一步锻炼了医学生沟通交流、团队合作的能力,让医学生在实践活动中进行观察、体验,进一步感知、感悟人文精神。

实践让医学生了解了生命的可贵,学会关心病人,增强他们的社会责任感,这不仅可以提高个人的医学技能,实现自我价值,还可以达到使医学专业教育与医学人文教育有机结合的目的。

医学人文精神的渗透需要医学生在实践中不断反思、总结经验、提升思想、反复实践,形成医学生实践和观察—教师反馈—学生反思—学生再实践的完整链条[11]。