基于中华优秀传统文化传承的高校课程思政建设论纲

作者: 张奎

[摘 要] 随着“第二个结合”的思想解放,以习近平文化思想为引领,高校课程思政建设与中华优秀传统文化传承日趋深度融合。对高校课程思政建设来讲,立足于立德树人根本任务和社会主义核心价值观的导向,中华优秀传统文化传承具有坚定价值导向、丰富内容构成、提供素材宝库、拓展视角方法等重要意义。中华优秀传统文化作为课程内容或思想政治元素,全方位融入高校课程思政教学目标、教学内容、教学方式、教学效果评价等,且贯穿于课堂教学建设的全过程。从教与学、实践与探索的框架出发,基于中华优秀传统文化传承的高校课程思政建设可采取理论传授、互动研讨、实践教学、数字研学等相关模式开展。

[关键词] 中华优秀传统文化;课程思政;高校;立德树人;文化传承

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2024)03-0095-07

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.03.015

课程思政建设是高校思想政治教育、专业课程改革创新的关键举措,这有赖于中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的支撑。中华优秀传统文化内蕴着主流的价值观念、深厚的人文精神和坚实的道路根基,有着与马克思主义基本原理相结合的内在要求。正如习近平总书记在文化传承发展座谈会上所强调的,“‘第二个结合’是又一次的思想解放,让我们能够在更广阔的文化空间中,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,探索面向未来的理论和制度创新”。然而,当前一些高校课程的思想政治建设并未充分从中华优秀传统文化中汲取养料,对中华优秀传统文化的融入转化效果欠佳;中华优秀传统文化的多元教育价值并未显著彰显,中华优秀传统文化传承和高校课程思政建设的有机深度结合的难题亟待破解。同时,以习近平文化思想为指导,弘扬和传承中华优秀传统文化是高校课程思政建设的必由之路。一方面,对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,亟须在专业教学与思想政治教育领域深入展开;另一方面,高校课程思政、“大思政课”建设迫切需要“正本清源”,从中华优秀传统文化的精神血脉中汲取力量。由此,在全面推进高校课程思政建设中,需要系统思考和解决为什么传承、在哪些方面传承、怎么传承中华优秀传统文化的关联问题,基于中华优秀传统文化传承而构建高校课程思政建设的理论和实践体系,以促使在巩固文化主体性中更好地落实立德树人的根本任务。

一、中华优秀传统文化传承对高校课程思政建设的现实意义

高校课程思政建设作为课程教学与思想政治融合理念的一种实践,在实质上是全员、全方位、全过程运作整个课程的思想政治教育活动[1],这得益于中华优秀传统文化传承的价值导向、内容供给、素材提供和视角拓展的积极作用,推动着高校课程建设、思想政治教育与文化传承弘扬的统一。

(一)中华优秀传统文化助力坚定价值导向

价值观塑造和培养是高校课程思政建设的目标之一。高校课程思政建设围绕立德树人的根本任务,需要将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体,弘扬爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体的价值理念,坚持和巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,而这也是中国特色社会主义文化建设的重要目标。中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化具有鲜明的价值意蕴,传统文化传承创新促进着富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善的中国特色社会主义核心价值观的弘扬,也为高校课程思政建设提供了正确的价值导向。正如习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出的,“中华优秀传统文化有很多重要元素,比如,天下为公、天下大同的社会理想,民为邦本、为政以德的治理思想,九州共贯、多元一体的大一统传统,修齐治平、兴亡有责的家国情怀,厚德载物、明德弘道的精神追求,富民厚生、义利兼顾的经济伦理,天人合一、万物并育的生态理念,实事求是、知行合一的哲学思想,执两用中、守中致和的思维方法,讲信修睦、亲仁善邻的交往之道……这些元素共同塑造出中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”[2]。同时,马克思主义基本原理同中华优秀传统文化彼此契合、相互结合和相互成就,能共同为高校课程思政建设带来鲜活的思想价值源泉。

(二)中华优秀传统文化丰富课程思政内容

高校课程思政建设要依托于课程内容提升人才培养质量和能力,而中华优秀传统文化以兼具科学性和人文性的特点可为课程思政建设供给知识资源,其本身就能成为相关学科课程教学的一部分。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,涉及了治国理政、商业经营、科技工艺、天文物理、生物医药、家具建筑、文学艺术、史学哲学、法治伦理等诸多学科领域,可利用中华优秀传统文化的理论思想开展高校课程思政建设,以历史文脉和科学理论丰富课程思政讲授的内容,在“引经据典”中推进重点难点问题的解析和解决,从而凸显高等教育现代化和高质量发展的文化担当,在潜移默化中增强大学生的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

(三)中华优秀传统文化提供课程思政素材

中华优秀传统文化拥有丰富的思政元素,众多文化遗产资源奠定着中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育等的文化思想和依托载体基础,可为高校课程思政建设提供素材和案例。高校课程内容及思政建设需要体现中国特色和中华文明特征,而对中华优秀传统文化的阐释传播或实践应用有其必要性。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下挖掘中华优秀传统文化背后的内涵、精髓等,可增强传统文化传承的责任担当,激发学生的文化主体意识和家国情怀。正如《高等学校课程思政建设指导纲要》所要求的,“大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,教育引导学生深刻理解中华优秀传统文化中讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华和时代价值,教育引导学生传承中华文脉,富有中国心、饱含中国情、充满中国味”[3]。而且,中华优秀传统文化在数字化时代具有新鲜感或“国潮”热度,文物古迹、经典名著、传统技艺、神话传说等物质性和非物质性的传统文化类型多样,诸如“二十四节气”、王希孟《千里江山图》、张择端《清明上河图》等可作为课程思政建设的话题导入、风格元素或延伸案例。此外,不同属地或驻地的高校在课程思政建设中,通过获取或采集与地域文化、传统文化相关的实物、文献资料、图片、音视频、AI动画、融媒体产品等,以多媒介、多模态来充实高校课程思政建设的素材库、案例库。

(四)中华优秀传统文化拓展课程思政视角

高校课程思政建设遵循着马克思主义的世界观和方法论,马克思主义最根本的世界观和方法论是辩证唯物主义和历史唯物主义。中华优秀传统文化从古至今的接续传承,这本身就体现着“守正创新”的方法论意义,有助于从大历史观、社会发展观等角度审视课程思政建设的意义、内容和路径,以历史唯物主义实现课程建设与思政建设的统一,推动课程思政建设中采用历史与现实、古典与现代的融合与交叉方法,借助于考古学、史学等的研究方法,比如以古文、古诗词、典故等方式诠释中国式现代化道路和理论,从发展变迁史角度介绍课程的相关内容。同时,中华优秀传统文化涵盖了守中致和、中庸之道、阴阳和合、天人合一、知行合一、格物致知等思想理论,体现着整体的系统论、关系的辩证论和朴素的唯物论方法逻辑,这有利于扩展课程思政内容建设的理路或呈现形式。比如,针对自然科学性质课程的思政建设,可以人与自然和谐相处的传统观念的纵向维度延伸来传递思政观;针对文科课程的思政建设,可在对比视角中以中华优秀传统文化特点反观世界其他文明、他者文化。

二、中华优秀传统文化在高校课程思政建设中的融入传承

作为课程内容或思想政治元素,中华优秀传统文化在高校课程思政建设中兼具历史价值和时代价值,对高校课程思政建设具有系统性的渗透作用。从高校课程建设来看,中华优秀传统文化可融入教学目标、教学内容、教学方式、教学效果评价等多个环节。

(一)以中华优秀传统文化确立高校课程思政的教学目标

有效的教学组织包括概念、价值和技能[4]。高校人才培养聚焦于立德树人的根本任务,高校课程思政目标涵盖了价值观、情感态度、知识与能力等诸多方面,这也意味着教育结构是实现知识传授、价值塑造与能力培养的多元统一[5]。一方面,通过高校课程思政建设,强化学生对中华优秀传统文化的深入认知、热爱之情、传承意识和弘扬能力,不断提升人文素养和历史担当,增强文化自觉、文化自信和文化认同,推动在实践中讲好中国故事;另一方面,将求真、向善、达美的高校课程思政目标与中华优秀传统文化的标识或精髓对应起来,让中华优秀传统文化以内隐或外显的方式呈现在高校课程思政目标上。比如,“跨文化交际”这门课程围绕道法自然、法不同贵、格物致知、和而不同,以及声一无听、物一无文等主题设定课程思政目标,培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

(二)以中华优秀传统文化融合高校课程思政的教学内容

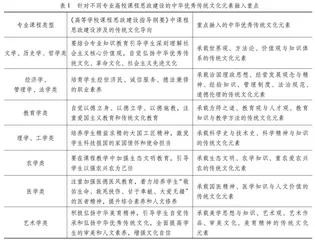

依据教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,结合专业课程特点来分类,有效推进课程思政的建设。立足于高校课程思政建设的传统文化导向,有针对性地选取融入中华优秀传统文化的思政元素,强化教学内容的思政内涵(见表1)。

其一,结合课程所属学科领域,从中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等突出特性出发,将该专业领域涉及的重大历史事件、代表性历史人物、典型文化标识等合理融入课堂内容传授之中。如东北农业大学开设的“行政法与行政诉讼法学”课程通过挖掘中华传统法治思想,确立具有中国特色的行政法的历史根源。其二,结合课程涉及的知识点,通过传统哲理思想及观念、经典文学艺术、历史时期的科学技术等来例证或分析。如讲授两仪、四象、八卦等中国古代的易经思想对近代数学、科学的影响,解读道学与现代哲学、文学、科学课程的关系,从而增强学生对中华文明的价值认知。其三,结合课程关注对象及重点概念,从诸子百家论著、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等“经、史、子、集”中寻找契合点。如针对临床医学相关高校课程提到的一些疾病、药物概念,可引用《黄帝内经》《三国志》《本草纲目》等史书典籍的记载,加以解读说明;再如以《孟子》中的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来向学生诠释心理学课程中的“精神意志”。

(三)以中华优秀传统文化嵌入高校课程思政的教学方式

基于中华优秀传统文化传承的高校课堂思政建设应融会贯通于不同的教学载体、教学方法、教学环节之中,在媒介、形式和内容多层面上彰显中华优秀传统文化的基因、主题、血脉或标识元素,全方位实现对思想政治教育的推动作用。

1. 高校课程思政教学载体:形神合一。课程大纲与教案设计、教材与课件编写等是高校课程思政教学的重要载体。一方面,中华优秀传统文化可成为课程环节延展、教学活动开展等设计策划的重要支撑。比如,在文化艺术类课程大纲和教案设计中,基于学生特点以及需求,设置30分钟左右的“历史文化艺术的现代活化”的专题展示交流活动,借助多媒体形式为学生展示我国相关类型的经典文艺作品或项目,从历史价值和时代需要等不同角度启发学生思考和讨论,促使其深入理解习近平总书记所提到的“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”[6],以期在课堂实施后使学生的历史自信心和专业创作能力有所提升。另一方面,在PPT课件、课程资源与教材、慕课微课等建设上,充分发挥中华优秀传统文化的教育资源价值,以形神兼备的方式呈现具有典型思政内涵的传统文化。

2. 高校课程思政教学方法:道术合一。中华优秀传统文化在高校课程思政不同教学方法中的应用,体现着“道”与“术”的合一性。针对BOPPPS教学法,传统文化可合理融入课程话题导入、目标提示、知识点前测、参与式学习、知识点后测、总结等方面;针对情景化、游戏化教学方法,可以代入感、沉浸感和轻松感为基调,让学生在情景模拟、“剧本杀”参与的过程中感受中华优秀传统文化智慧[7];针对案例教学方法,可选取世界文化遗产与人类非物质文化遗产代表作、国家重点文物保护单位、国家级“非遗”项目等作为案例,或以历史上的事件、活动、人物、物品、文化内容结晶等有选择性的展示;针对参与式、体验式教学方法,可结合高校课程思政建设需要,带领学生到博物馆、非物质文化遗产馆、科学技术馆、美术馆、图书馆等参观调研,让学生切身感知或体验传统服饰、传统音乐、传统器物、古代科技、古代文艺作品等的魅力,促使学生在“心物合一”中坚守核心价值导向;针对对比教学方法、翻转课堂教学方法等,可将历史传统信息、传统文化作为参照或议题,让学生更直观、深刻和主动地去学习专业知识,潜移默化地接受思想政治熏陶。