欧盟博士生网络项目对我国拔尖创新人才培养的启示

作者: 陈剑

[收稿日期]2024-04-01

[基金项目]北京市教育科学“十四五”规划2021年度重点课题“北京双一流高校青年教师跨学科学术职业发展研究”(项目编号:AFAA21041)。

[作者简介]陈剑(1994-),男,重庆开州人,北京师范大学教育部高等教育研究院博士生;主要研究方向:高等教育政策与管理。

[摘 要]

与先发内生型大学制度相比,我国的大学制度属于后发外生型,这决定了其地位是由政治论基础来确定的。拔尖创新人才作为一种政策性话语,通过教育“天然”地与大学产生了联系。本文在梳理我国拔尖创新人才培养现状的基础上,介绍了欧盟为解决自身“创新赤字”而实施的玛丽·居里计划博士生网络项目创新人才培养实践,包括“自主联合申请项目立项”“分领域按标准严格录取”“跨国界跨领域的联合培养”“多出口强规划的职业关怀”“全过程持续性的指导监督”以及“保需求重关怀的预算支持”等,以期为我国高层次拔尖创新人才培养提供域外经验。

[关键词]拔尖创新人才培养;玛丽·居里计划;博士生网络项目;跨国界跨领域;预算支持

[中图分类号]G53/57 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)04-0150-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.04.022

作为发展中国家,与以“神职、帝国和学术”为支柱[1]的欧洲基督教世界自发演进而产生的先发内生型大学制度相比,我国的大学制度属于“后发外生型”[2]。后发外生型导致的是对先发内生型国家制度的部分移植,而移植的决定性因素是在近代以来东西方文化激烈碰撞过程中我国“整个知识阶层的趋向,而影响知识阶层趋向的则是社会升迁的途径”[3]。此过程带来的是大学主要依据政治论基础[4]来确定其地位。新中国建立以来大学作为一个介于国家与个体之间的调节机制(单位),必须通过内部政治权力以保障国家意志在大学的贯彻以及确保相关政策在大学中的执行[5-7]。拔尖创新人才培养作为一项国家政策,是对未来的一种筹划,以未来完成式的状态存在着[8]。为了将这种未来完成式转变为现实,拔尖创新人才培养通过教育“天然”地与大学产生了联系。

从邓小平同志在《改革科技体制是为了解放生产力》中指出他“最关心的还是人才……要创造一种环境,使拔尖创新人才能够脱颖而出”[9],到党的二十大报告提出“全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”[10]的拔尖创新人才培养新时代要求,大学已在拔尖创新人才培养中扮演重要角色,发挥了重要的作用。为了更好地发挥这种作用,笔者在回顾我国拔尖创新人才培养现状的基础上,介绍了欧盟为解决自身的“创新赤字”(innovative deficit)而实施的玛丽·居里计划博士生网络项目创新人才培养实践,以期为我国高层次拔尖创新人才培养提供域外经验。

一、我国拔尖创新人才培养的现状

作为后发外生型国家,为了实现对先发内生型国家的技术追赶与创新,需具有国家能力基础和国家政治基础。“国家能力基础”包含高效专业的国家发展机构,“国家政治基础”则包含着强烈的发展意愿[11]。拔尖创新人才培养作为服务国家重大战略需求的支撑,需要大学作为主要的专业发展机构为国家发展意愿提供支持。

从20世纪末“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”的建立到21世纪为回应“钱学森之问”而启动的“基础学科拔尖学生培养试验计划”以及为解决中学和大学衔接而推进的“中学生科技创新后备人才培养计划”,从2018年出台的《关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》(简称“拔尖计划2.0”)到2020 年出台的《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见,大学作为各项计划的实施主体,已在拔尖创新人才培养工作中开展了积极有效的探索。

(一)日渐丰富的拔尖创新人才内涵

我们每个人都生活在由周遭世界、共同世界和前人世界所构成的社会世界中[12],因此对研究拔尖创新人才内涵的认知是随时间的演进和所处环境的不同而存在差异的。这也导致了拔尖创新人才作为政策用语,含义不是很清楚,缺乏明确定义[13]。高晓明在对相关研究进行梳理后,发现先前学者对拔尖创新人才一词缺少清晰的内涵概括和界定,一直以来该词是以一种只可意会不可言传的模糊概念在被使用[14]。这一论述在当下的社会语境中具有同样的适用性。但在使用这一模糊概念的过程中逐渐达成的共识是:出众的认知能力不足以定义拔尖人才[15-18],还应纳入社会责任感[19]、职业胜任力[20]、学术志趣[21]、创新精神和实践能力[22]等能够从多方面来体现拔尖人才内涵特征的非认知因素。不同内涵的定义都从某一切入点来规定拔尖创新人才的应然特点,对丰富拔尖创新人才的内涵做出了积极探索,也为后续拔尖创新人才的培养提供了应然选择。

(二)以“专业”为核心的拔尖创新人才培养

不同研究对拔尖创新人才内涵概念的渐趋厘清有助于拔尖创新人才培养工作的落实落地,但持有不同能力观假设的人会对拔尖创新人才的选拔和培养采取不同策略。学者契克森米哈赖和罗宾逊以能力自然观假设(naturalistic assumption)和能力归因观(attributional assumption)为基础,总结出了“以人为中心”“以专业为中心”和“以文化为中心”的3种拔尖人才选拔和培养策略。以“专业为中心”的拔尖人才选拔和培养策略,趋向于重视专业领域的才能和成就[23]。我国政府引领下的拔尖创新人才培养都是围绕“专业领域”进行的,多数拔尖创新人才计划都采用“专业领域”为中心的策略来选拔拔尖创新人才,看重学生在专业领域内显示出来的成就[24]。以“拔尖计划2.0”为例,其实施的具体载体是各高校基础学科拔尖学生培养基地。截至2023年3月,我国已依托77所高水平大学累计建设了288个基础学科拔尖学生培养基地[25],建设范围覆盖了17个基础学科:数学、物理学(含力学)、化学、生物科学、计算机科学、天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、心理学、基础医学(含药学)、哲学、经济学、中国语言文学、历史学。

值得注意的是,“以专业为中心”的人才选拔和培养策略并不是自然形成的,其形成过程与我国对先发内生型大学制度的移植保持了同步。与西方精细化的学科分类方式不同,我国传统学术注重融通。钱穆曾指出:“中国乃无独立之科学,亦无独立之哲学,一切知识贵能会通和合,乃始成其学问。”[26]为了培养这种能“会通和合”的人才,我国传统学术先后形成了“六艺分科”和“四部分类”两种经典知识分类模式,尤其是通过《隋书·经籍志》确立的“四部分类”模式在中国延续了千年。这种延续“具有明确的学术引领和导向性”[27]。经历清末和民国的发展,传统的“四部分类”逐渐瓦解并为现代西方的学科分类体系所代替,促使20世纪20年代新国学研究“进一步依照这种学术眼光,来构建和解释中国过去的历史文化”[28]。新中国成立后,在全面学习苏联和改革开放后的学术工作重建过程中,学科分类体系逐渐与我国实际相结合,最终体现为《普通高等学校本科专科目录》和《研究生教育学科专业目录》。它们“对高层次人才培养具有重要指导作用,是高等学校招生录取、人才培养、学位授予和就业指导的重要依据”[29]。

(三)博士阶段拔尖创新人才培养探讨的缺失

通过以专业为核心的策略来选拔和培养拔尖创新人才是我国在人才培养方面积极有效的探索,但现有拔尖创新人才培养的各项计划都更强调本科阶段对拔尖创新人才的培养,尤其是通过与高考相结合的方式来选拔人才,进而在本科阶段对人才进行培养。但对直接关系到2035年如期实现教育强国目标、在我国创新体系中处于中坚力量的博士高层次创新人才培养的探索,却有待进一步提升。

在本科阶段,学生的角色更多是知识接受者,而非生产创新性知识的研究者;在博士生教育阶段,学生在知识积累、科研训练等方面具备了做出创新性成果的条件。朱克曼在对美国1901—1972年诺贝尔奖获得者(科学精英)所受的进修教育进行分析时发现,92位获奖者中有74位获得了美国博士学位,占比达80.43%[30]。已有统计表明,1901—2009年间获诺贝尔自然科学奖的536名科学家

中,94.4%获得过博士学位,3%的获得过硕士学位,只有2.6%为本科或以下学历。安娜·玛丽亚和刘年以美国麻省理工学院生物学系的人员构成和科学产出为例,阐释了不同类型的实验室构成人员对论文发表数量和突破性论文产出(所谓突破性论文产出是指发表在Science、 Nature和Cell三大期刊的论文)的影响。具体影响中有两点值得注意:博士后和研究生的平均人数每增加一名成员,实验室的论文产出会分别增加0.31%和0.14%;研究生对突破性论文发表做出了很大贡献,与博士后相当。这表明是否接受博士阶段的教育对于是否能做出重大科研成果具有重要信号作用[31]。

但在博士培养过程中,各国却面临着共同难题——学术劳动力市场的相对停滞[32]。由此引发的是传统上以追寻学术职业为唯一目标的博士生培养模式难以满足学生期待的窘迫现状,以及博士生必须面临职业出路多样化的现实考验。为了应对自身的“创新赤字”以支撑国家或地区的科技创新发展,同时回应博士生就业多样化的现实需求,欧盟委员会于2019年11月通过了用于支撑玛丽·居里行动的博士生网络计划(Doctoral Networks)项目。

二、玛丽·居里行动计划及博士生网络项目

(一)玛丽·居里行动计划

为增强欧盟的研究和创新能力,尤其是为了解决自身的“创新赤字”问题——由于将技术研究成果与技能转化成创新和竞争优势的能力较差,欧盟从1994年开始提供资金来培训处于不同职业生涯阶段的各类研究人员——不管他们是在读博士生还是有经验的研究人员,同时鼓励跨国、跨部门和跨学科的人员流动。1996年,欧盟将该支持项目命名为“玛丽·居里行动”(Marie Sklodowska-Curie Actions,MSCA),以表示对玛丽·居里在科学上所取得成就的尊重和传播她所支持的价值观念。1996以来,玛丽·居里行动被纳入欧盟的“研究与技术开发框架计划”(Framework Programme for Research and Technological Development)。在FP7结束(2014年)时,玛丽·居里计划已支持了14.5万名研究人员。

在欧盟最新的研究和创新计划——地平线欧洲(Horizon Europe,2021—2027)项目中,MSCA被置于卓越科学(excellent science)支柱之下,由代表欧盟委员会的欧洲研究执行机构负责组织和管理,其最终目的是通过流动和培训赋予研究者新的知识和技能,为支持该行动投入的预算金额为66亿欧元,占地平线欧洲计划预算的6.63%。该行动计划在2027年地平线欧洲结束时,将支持6.5万名研究人员,包括2.5万名博士生。

(二)博士生网络项目

MSCA是包括博士生网络、博士后奖学金(Postdoctoral Fellowships)、人员交流(Staff Exchanges)、MSCA与公民(MSCA and Citizens)和联合支持(Cofund)的5大行动计划。其中“博士生网络”的前身是欧盟地平线2020项目中的“创新培训网络”(Innovative Training Networks,ITN),其目标是由欧洲境内或境外跨部门的组织来实施博士生培养项目,通过训练高技能的博士候选人以刺激他们的创造能力,提高他们的创新能力、就业能力,最终实现对高等教育机构、研究中心和非学术性机构产生结构性影响。

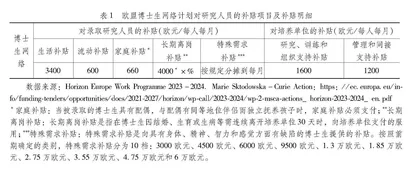

除了常规的博士生培养项目之外,博士生网络计划还鼓励两类特别的博士生项目:企业博士生(Industrial Doctorates)和联合博士生(Joint Doctorates)。企业博士是为了训练那些希望提升自身技能并在非学术部门尤其是工商业领域就业的人。这类博士生必须被某一博士项目录取,且必须同时被学术和非学术机构联合监督。联合博士是指在跨国、跨部门或跨学科培养之后被参与单位授予联合博士学位或授予多个博士学位的博士生,这些博士生必须同时被联合培养单位监督。博士生网络向国际大学组织、研究机构、大型企业和中小创新企业以及其他非学术组织开放,参与博士生网络的机构必须满足的条件是至少有3家独立的法人实体参与项目,且这3家法人实体中至少有1家是在欧盟境内。博士生网络计划具有如下6个特点。