米兰·昆德拉:一个“隐身”文豪的传奇人生

作者: 王树振

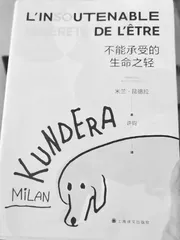

2023年7月11日,世界著名作家米兰·昆德拉在法国巴黎第六区的寓所内去世,享年94岁。昆德拉的一生充满传奇色彩。他原是捷克斯洛伐克的知名作家,“布拉格之春”改革的急先锋。“布拉格之春”失败后,因作品被禁,他不得不流亡法国,并被剥夺国籍,直到2019年,才重新成为捷克公民。他前半生用捷克语写作,流亡法国后便改用法语。他的大部分作品都是先在法国出版,然后才引起世界文坛的关注。他的文学成就享誉世界,多次获得国际文学奖项。他是世界上读者最多的作家之一,几乎所有人都读过他的《不能承受的生命之轻》,但很少有人真正了解小说背后的作者本人—他的作品为何在自己的国家被封禁,却在其他国家大受欢迎?一个流亡作家,为何始终不肯承认自己是流亡者?一个被剥夺国籍的流亡者,为何在耄耋之年又重新获得祖国的国籍?一个举世闻名的文坛巨匠,为何远离社会和人群,过着“隐身”生活?

昆德拉的身上有太多的谜团,其一生的经历也堪称传奇。那么,昆德拉身上的谜团究竟有着怎样的答案?这位“隐身”文豪的一生又有着怎样的传奇呢?

初登文坛的昆德拉

1929年4月1日,米兰·昆德拉出生于捷克斯洛伐克的布尔诺。布尔诺是捷克斯洛伐克的第二大城市,拥有众多的艺术资源,以及浓郁的国际氛围和文化气息。昆德拉的父亲是一位钢琴家和音乐教授,还担任过布尔诺音乐学院的院长。从一开始,父亲为他选择的人生道路就是音乐。

童年时期的昆德拉,经常流连于父亲的书房。他一边看着父亲弹钢琴,一边随意翻阅着父亲的藏书,从文学经典中汲取营养。年纪稍长的时候,他就开始跟随父亲学习音乐,后来经父亲介绍,又向捷克斯洛伐克多位著名音乐家学习。尽管昆德拉后来的主要兴趣从音乐转向了文学,但他早年接受的音乐教育依然对他的写作产生了重要影响。他的小说经常会出现大段对乐理的精彩描写,还有其小说的“复调”结构,这一切都根源于父亲在音乐方面对他的教导与启蒙。在父亲的引导下,昆德拉一步一步地走进了音乐的世界。如果不是后来的战争和动乱,他或许会成为一名杰出的音乐家。

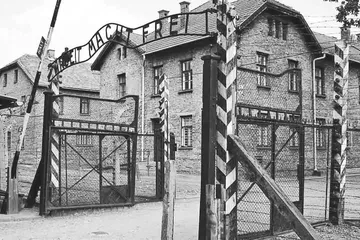

然而,命运改变的种子早在1939年就已种下。此时正值“二战”时期,纳粹德军在这一年占领了捷克斯洛伐克,并开始屠杀当地的犹太人。纳粹命令所有犹太人佩戴黄色六芒星。当时,昆德拉正在跟随捷克斯洛伐克的杰出作曲家帕维尔·哈斯学习作曲。帕维尔·哈斯是昆德拉最初人生道路上的精神导师,昆德拉也将其视为自己精神圣殿中的偶像。他写的第一首诗就是《纪念帕维尔·哈斯》。不幸的是,帕维尔·哈斯是一名犹太人,迫于纳粹德军的淫威,他被迫戴上黄色六芒星。1941年的一天,帕维尔·哈斯不得不停止教导13岁的昆德拉—他被纳粹的闷罐火车拉去集中营,1944年死于奥斯维辛集中营的毒气室。

16岁时,米兰·昆德拉对马克思的著作产生了浓厚的兴趣,并于1947年加入捷克共产党。那时的他非常迷恋造型艺术,一心想当雕塑家和画家。他为剧院和出版社画过不少插图,一度成为家乡小有名气的画家。

1948年,昆德拉考入布拉格查理大学哲学系,随后进入布拉格电影学院攻读电影专业。在此期间,他对诗歌创作产生极大的热情,并写下了人生第一首诗—《纪念帕维尔·哈斯》,以此缅怀他精神圣殿中的偶像—那位死于奥斯维辛集中营的犹太老师。从此,昆德拉偏离了父亲为他选择的音乐道路,逐渐走上了文学创作之路。

1956年,在布拉格电影学院毕业后,昆德拉留校任教,教授世界文学史。留校任教后不久,他完成了《小说的艺术》的写作。该书于1960年出版,1964年获得捷克斯洛伐克国家奖。此后,昆德拉创作了《雅克和他的主人》等三部戏剧,并相继出版了《人,一座广阔的花园》《独白》和《最后一个五月》等多部诗集。当时的捷克斯洛伐克文坛,教条主义盛行,公式化诗歌比比皆是,但昆德拉的诗歌却带有明显的超现实主义色彩和批判精神。

后来,通过一位诗人朋友,昆德拉结识了一位比他小六岁的电视节目主持人—他的第二任妻子薇拉,也是陪他走到生命尽头的人生伴侣。他的第一任妻子正是那位死于纳粹集中营的哈斯老师的女儿。他和这两任妻子都非常低调,这也让别人对他们之间的感情生活知之甚少。

虽然昆德拉很早就以诗人的身份登上文坛,但诗歌创作并不是他的长期追求。对于昆德拉来说,1958年是一个具有深远意义的年份。在写剧本的间隙,他只用一两天时间就写出了人生第一篇小说—《我,悲哀的上帝》。此后,他确信自己找到了新的创作方向,开始从诗歌转向小说,从此走上小说创作的道路。

写完第一篇小说后,他在10年间又陆续写了10篇小说。后来,这些短篇小说以《可笑的爱》为书名,分三册结集出版。然而,真正让昆德拉享誉世界的作品却是长篇小说《玩笑》。1967年,昆德拉的第一部长篇小说《玩笑》在捷克斯洛伐克出版,获得巨大成功,连出三版,印数高达几十万册。昆德拉也凭借这部小说获得了世界级的声誉,并迅速走红。

“布拉格之春”的急先锋

1968年初,《可笑的爱》出版不久后,捷克斯洛伐克开始了一场被称为“布拉格之春”的改革运动,当局废除审查制度、容忍艺术自由、放松旅行管制,并实行有计划的市场经济,捷克斯洛伐克由此开启了一段政治自由和文化繁荣时期。从某种意义上说,“布拉格之春”正是由捷克斯洛伐克的作家协会率先发起的,昆德拉更是其中的急先锋。

1967年6月27日,捷克斯洛伐克第四次作家代表大会在布拉格召开。身为作家协会主席团成员的米兰·昆德拉带头发言,批评当局将捷克斯洛伐克文学与欧洲文学隔离开来,使捷克斯洛伐克的良好文学传统被抛弃,丧失了欧洲特色,成为枯燥无味的宣传品。继昆德拉之后,其他作家也在会上纷纷发言,对审查制度进行抨击。作家们的发言与党内的改革派形成合力,唤醒了民众要求改变现状的热情,从而推动了1968年“布拉格之春”的发生。正是昆德拉的这次发言,使其成为“布拉格之春”在思想文化领域的急先锋。

然而世事难料,“布拉格之春”遭到了苏联的反对和军事干预。1968年8月,20万苏联军队和5000辆坦克入侵捷克斯洛伐克,不仅终结了“布拉格之春”,还摧毁了“布拉格之春”的一切成果。随着苏联军队的坦克开进布拉格,苏联完全控制了捷克斯洛伐克,“布拉格之春”带来的政治自由和文化繁荣结束了。苏联领导层十分清楚作家协会在“布拉格之春”中扮演的角色,因此,苏联军队在进入布拉格时,第一个占领的政府机关就是作家协会。后来,随着苏联军队无限期驻扎在捷克斯洛伐克,苏联开始了对捷克斯洛伐克长达21年的高压统治。这也意味着捷克斯洛伐克进入了被占领的黑暗时代。

由于支持和参与“布拉格之春”,以米兰·昆德拉为首的数百名捷克斯洛伐克作家随后遭到了清算。他们不仅失去了原有的待遇,还沦落到社会最底层,甚至连作品也无法出版。在《不能承受的生命之轻》中,昆德拉提到捷克斯洛伐克作家在“布拉格之春”失败后陷入的困境:“苏联人入侵后,他们全都失去了自己的工作,变成玻璃清洗工、停车场看守、守夜的门卫、公共楼房的司炉,最好的就是出租车司机,这得有门路才行。”

“布拉格之春”失败后,昆德拉想要改革社会的愿望彻底落空,最终不得不放弃改革梦想,但他为此付出的代价是极其惨痛的。1970年1月,作为思想文化领域“布拉格之春”的急先锋,昆德拉不仅被开除党籍,还被作家协会除名。再加上作品中对时事的讽刺和批评,在“规范化”的制度下,昆德拉很快被划归为与政府为敌的知识分子,并受到批判。他的小说被禁止出版,文章也无法发表,他的作品还被列为禁书,不仅从公共图书馆和书店的书架上消失,在东欧各国也销声匿迹了。

1972年,昆德拉被布拉格电影学院开除,并遭到秘密警察的监视—出门被跟踪、信件被拆阅,甚至电话也被窃听。由于失去工作,作品也无法出版,昆德拉的生活只能靠之前出版《可笑的爱》与《玩笑》积攒的稿费勉强维持。他的妻子薇拉不得不靠偷偷做英语家教来补贴家用。为了谋生,昆德拉在朋友的帮助下,开始匿名为一本周刊主持星相学专栏。就这样,在诗人、剧作家和小说家之后,昆德拉的人生履历上被硬生生地塞进了星相学家这个诡异的职业。

在失去工作和被监视的日子里,昆德拉并没有停止写作,他先后完成了两部长篇小说—《生活在别处》和《告别圆舞曲》。然而,由于被禁止在捷克斯洛伐克出版任何作品,昆德拉只能尝试在国外出版自己的小说。于是他的一位法国出版商朋友来到布拉格,小心谨慎地带走了这两部小说的手稿。1973年,他的《生活在别处》在巴黎出版,荣获法国美第奇外国小说奖。正是从这部小说开始,昆德拉的大部分作品都是先在法国出版,进而才引起世界文坛的关注。

当日常生活不再有隐私,再加上失业使得生计难以维持,流亡国外成了昆德拉的唯一选择,而这正是捷克斯洛伐克当局希望看到的。

改革失败后的流亡

1975年,在捷克斯洛伐克当局的特别许可下,米兰·昆德拉和妻子带着大量书籍和黑胶唱片驱车前往法国雷恩,开始了他们的流亡之旅。

在朋友的帮助下,昆德拉在雷恩第二大学任教,主要讲授卡夫卡小说等课题。在雷恩第二大学任教期间,他还写了一本新书《笑忘录》,并于1979年出版。

1978年,昆德拉前往巴黎,在法国社会科学高等研究院开设研讨课,继续分享卡夫卡等欧洲作家的作品。据说,当他在课堂上讲到卡夫卡在临终前将自己的手稿托付给一位朋友并要求他全部烧毁,但朋友却将其全部出版时,昆德拉流露出了不满甚至害怕的神情。

受卡夫卡影响,昆德拉对待文字的态度可以说是近乎疯狂的虔诚。他不仅会仔细检查自己写下的所有文字,甚至连译本也要检查。有一天,当流亡法国的昆德拉发现自己早期用捷克语写的小说被翻译成法语出版,而法语译本与原作相差甚远,几乎相当于重写的时候,他一度如鲠在喉—他害怕自己会成为第二个卡夫卡,于是他想趁自己还活着的时候掌控自己小说中的一切。因此,在法国流亡期间,昆德拉不但逐字逐句地校对、修改之前作品的译文,而且放弃用捷克语写作,开始用法语创作—从流亡到去世,他的主要作品大部分都是用法语写成的。

即使昆德拉流亡法国后,捷克斯洛伐克的秘密警察仍在监视他,并想找机会剥夺他的国籍。尽管昆德拉时刻保持警惕,但还是百密一疏—他曾在接受媒体采访时忍不住感叹:“布拉格之春后,捷克斯洛伐克的本土文化遭到了屠杀。”这让捷克斯洛伐克当局找到了开除其国籍的理由。