她在消除贫困的道路上跋涉

作者: 陈洪澜

2019年,47岁的法裔美籍女性经济学家埃斯特·迪弗洛(Esther Duflo,1972— )与两位同仁因“为减轻全球贫困所采取的实验性做法”而共同获得了当年的诺贝尔经济学奖,成为该奖历史上最年轻的得主,也是第二位获得诺贝尔经济学奖的女性。

埋在幼小心灵里的崇高志向

埃斯特·迪弗洛出生于法国巴黎的一个中产阶级之家,父亲是一位数学教授,母亲是儿科大夫。生活在优渥环境里的她根本不知道什么叫做贫穷,更不知道世界上还有许多饿肚子的人,直到6岁时看了一本介绍特蕾莎修女帮助穷人的书,书中说在印度加尔各答有许多吃不饱饭的穷人住在狭窄而破烂的房子里,人均居住面积不到1平方米。迪弗洛就想着长大要到加尔各答去看看,希望自己能为这座城市做些什么。

迪弗洛的母亲是个热心人,她自己虽然有三个孩子需要照料,但工作之余还是克服困难经常参与公益医疗活动。她每年都要抽出几个星期的时间到非洲和拉美地区帮助生活贫困或受到战争伤害的儿童。当她从卢旺达、萨尔瓦多、马达加斯加和海地等国家完成任务回到家里后,都会把自己的所见所闻告诉她的孩子们。母亲的言传身教在迪弗洛幼小的心灵里埋下了关爱他人、扶助贫困的崇高志向。

迪弗洛从小聪慧过人,各科成绩都很优秀,她最喜欢的科目是历史。通过学习历史使她认识到,人类的贫困问题涉及生存环境、分配机制、人口素质、教育卫生水平等一系列复杂问题,而贫困者往往遭受着物质生活和精神生活匮乏窘困的双重压制。若想摆脱贫困,就必须找到导致贫困的原因所在,必须学习研究政治学和经济学。

1993年,迪弗洛获得了一个前往俄罗斯访学的机会。在莫斯科,她认识了时任俄罗斯财政顾问的美国经济学家、哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯,并当上了他的助理。萨克斯被称为全球发展问题专家、“休克疗法”之父,在经济学界名气很大。受其影响,迪弗洛对经济学有了更多的了解,她的研究兴趣也由历史学转向了经济学。经济学通常离不开数学统计、数据分析和运算技能等,要求较高数学素养的加持,而迪弗洛自幼受到其数学教授父亲的影响,非常喜欢数学,这恰好成了她自身的研究优势。

1994年,迪弗洛获得了历史学学士学位后,立刻攻读了巴黎经济学院的经济学硕士学位,1995年又考取了美国经济学专业最棒的麻省理工学院,攻读博士学位。1999 年,迪弗洛拿到经济学博士学位后留校成为经济系助理教授。2003年,时年31岁的迪弗洛破格晋升为教授,成为获得终身教职的最年轻女教授。

迎难而上与特立独行

在经济学领域里面,古典经济学派曾把财富当作研究对象,研究财富的增长当然是它最重要的目标。随着经济学的发展,在这个研究领域里派生出了许多分支,如政治经济学、国民经济学、制度经济学、理论经济学、应用经济学、宏观 / 微观经济学乃至财政、金融、劳动、卫生等各具行业特色的经济学科。迪弗洛到美国攻读博士学位时所选择的专业方向是发展经济学,其研究对象主要是发展中国家的经济发展问题,或者说是贫困地区的脱贫问题。因此,这门学科常被人们戏称为“穷国的经济学”。

发展经济学刚刚兴起的时候,是为了应对第二次世界大战之后由亚非拉殖民地独立出来的百余个发展中国家如何发展本国经济的问题。然而,仅仅过了数十年时间,这门新兴学科却变得门可罗雀了,因为,要让贫困地区摆脱贫困所面临的都是十分棘手的复杂问题。理论家们曾经开出的一些减贫“良方”不仅未能奏效,而且还出现了贫困程度进一步加深的现象。到了20世纪晚期,世界上仍有约7亿人生活在贫困线以下。许多经济学家知难而退,优秀的青年研究者则蜂拥进入国际经济、国际贸易、劳动经济学和传统的金融经济学等领域。而迪弗洛的选择与众不同—就是受人冷落的发展经济学。她认为,既然世界上还有那么多贫穷人口需要帮助,我们更应该深入研究这门学科来帮助穷人寻找脱贫的出路—这也是她自幼萌生的宏愿。

不过,迪弗洛的治学之路并非一帆风顺。当她遇到困难时也曾为自己的选择感到迷茫,甚至怀疑自己的想法是不是太过虚妄。她说:“我的哥哥科拉斯是哲学教授,也是我见过的最务实的人之一。当我问他该如何做时,他给了我两条治学建议:第一个是坚持每天写一页东西。第二个是写一本你想读但找不到的书。他说‘最重要的是你的研究足以成为一种享受’。”她在哥哥那里不仅学到了脚踏实地、行稳致远的作风,更领悟到了追求卓尔不群的高远意趣。从此,迪弗洛坚守着自己的目标,在经济学的丛林里长途跋涉。

迪弗洛在自己的论著和演讲里常常喜欢使用“与众不同”这个词语。在强手如林的学界,她的与众不同、特立独行之处就在于一直围绕自己所关心的消除贫穷问题进行思考和行动。在研究方法上,她善于把繁杂问题拆分为简单问题,把整体问题分解为部分问题,由点及面,个个击破。她的思路总是沿着这些问题展开:过去的减贫理论为什么失败?如何准确找到核心问题?如何让政策更好地服务于贫困人群?经济学家和研究人员如何影响决策者?政策制定者如何使用激励措施来实现预期结果?……在短短20年时间里,除了教学之外,迪弗洛竟然写下了百余篇学术论文和针对各种具体问题的研究报告,成为经济学界引用率极高的学者。

既当思想家也当实干家

如何才能改进减贫理论收效甚微的状况?迪弗洛不只是个善于刨根问底的思想者,还是个热情而勤勉的行动者。早在读大学的时候,她就曾多次到施粥所和监狱做志愿者;她在麻省理工学院读博期间,经济系主任南希·罗斯介绍说:“当你与迪弗洛互动时,首先感受到的是她的热情以及她在人性化层面上的沟通能力。”她的博导(后成为她的丈夫)、同为诺贝尔经济学奖获得者的阿比吉特·班纳吉评价她“具有非凡的能力,可以将相当抽象的想法转化为‘这就是我们要做的事情’”。

2003年,迪弗洛成为安利捷扶贫行动实验室(J-PAL)的联合创始人兼联合主任,该实验室的目标定位为通过随机对照试验,将结果传递给政策制定者,由此确保减贫政策的科学性。当时实验室的办公地点就设在麻省理工学院经济系的两间空房内,初创人员才十几名,申请到的初始经费仅能支持实验室的启动。不久,实验室得到了一位沙特企业家校友的巨额捐助,才使各项活动得以顺利开展。随着捐赠金额的不断增长,扶贫行动者的队伍迅速扩大,许多实验项目在全球多国开展起来。

2023 年,扶贫行动实验室走过了20个年头。他们的工作在世界上产生了广泛影响,得到了许多国家的政府、基金会和个人的慷慨捐助,使他们的扶贫事业继续蓬勃发展。每年有几千名来自顶尖大学的本科毕业生申请做扶贫行动实验的助研,正在进行或已经完成的项目有 998 个,涉及环境整治、清洁饮水、教育、卫生、健康、防止犯罪等诸多方面。他们推行的随机实验方法,为国际减贫组织的政策制定提供了确切的第一手调查数据,如今至少有 4.5 亿人受到了扶贫政策的惠泽。最初设在麻省理工学院的办公室变成了基地和总部,在非洲、欧洲、北美、拉丁美洲和东南亚的一些大学里又设立了许多办公室。迪弗洛说:“这是一场由不同道路和不同专业的人士组成的行动团体,他们都朝着同一个方向前进—让穷人的生活更美好。”

迪弗洛喜欢把他们的扶贫行动实验室称为她的家,把自己大量的时间和精力投入到这里。也正是通过这个“行动”的实验室,她实现了减贫研究方法的重大转变,即把研究视角由宏观的国家层面转向微观层面,深入贫困地区乃至一个个贫困家庭中,将关注点落在以贫穷家庭为基点的数据调查和穷人的现实生存状况上,从饥饿、健康、教育、储蓄、性别与生育等方面了解他们陷入贫困的具体原因、切实需求,而后制定措施和采取行动。这样就获得了“精准扶贫”的思路和方法。

迪弗洛要用实际行动扭转扶贫工作中长期存在的虚浮作风,并且通过随机对照实验来检验他们工作方法的成效。比如,测试医药技术预防艾滋病传播的效果;采用额外报酬和监控技术改善教师的缺勤率;推行小额贷款鼓励农民使用化肥;联系融资信贷改善居民的供水系统等。在对照实验的观察检验中,她为自己的有效方法感到欣喜,同时也不断修正理论或方法上的错误和不足,因而在发展经济学的理论研究中获得了突破性进展。

过去的发展经济学大多着眼于宏观层面,其研究方法重在建构理论模型或逻辑推演,不少理论都成了无效的空话。而迪弗洛通过亲身实践得到了她的真知,她关于消除贫穷的大量论著和研究报告极大地丰富了发展经济学的理论和方法。评论家们认为她和她的工作团队以实际行动为发展经济学找到了一套新的理论工具,即随机控制实验(Randomized Control Trial,简称RCT)方法。《经济学人》杂志将她列为全球最杰出的青年经济学家之一。迪弗洛则更喜欢人们称她为实干家:“经济学家应该像管道工那样,不仅要安装系统,还要随时观察,要在出现泄露和堵塞的时候及时进行修补和疏通。”正是这种沉浸式的、务实的工作作风,使她在实践中迅速成长为一位具有真才实学的杰出学者。

破除“贫穷陷阱”魔咒

为了揭示贫穷的本质,迪弗洛和她的博士生导师班纳吉一起花费15年时间,足迹遍及世界五大洲的18个国家和地区,通过对影响穷人日常生活的地理环境、教育、健康、生育、就业、保险、政府及非政府组织援助的落实情况等诸多方面进行了细致的调查研究,共同撰写了著作《贫穷的本质—我们为什么摆脱不了贫穷》(以下简称《贫穷的本质》),试图揭示贫穷背后的真相。

依据他们的调研,在过去几十年里,每年世界各国及国际组织都有高达数万亿美元的援助金和物资,专门用来改善贫困人口的生存环境。但是,当今世界仍然有10亿贫困人口生活在每日0.99美元的贫困线以下。面对穷人数量占据全球五分之一的人口,很多人却喜欢把目光聚焦在财富精英和高官们身上,很少有人关注贫穷、关心穷人。

书中提及,非洲许多贫困地区环境恶劣、疾病肆虐,人们很容易死于饥饿或疾病。在这种环境里,即便有一些勤奋、聪慧、积极向上的个体,也几乎无法摆脱贫穷状况。而在欧美发达国家,普通人即便懒惰、愚蠢、耽于享乐,其生活品质也远高于贫困落后地区,因为他们有相对较为完善的社会保障机制。对于社会治理者而言,衡量社会幸福指数的重要标准就是消除贫困,让人们安居乐业。“政策制定者想要弄明白的不是穷人陷入困境的100万种方式,而是‘贫穷陷阱’形成的几个重要因素。他们想通过缓解特定问题使穷人脱贫,让他们走上一条致富及投资的良性循环之路。”

所谓“贫穷陷阱”是对贫穷者生存状态的一种比拟。早在20世纪50年代,有三位西方经济学家就提出了“贫穷陷阱”这个概念,指出“贫穷陷阱”就是发展中国家陷于贫困落后之中难以摆脱的恶性循环。此后,人们便把贫穷者在贫穷中越陷越深的状况看成难以破解的魔咒:人们一旦陷入贫穷中,就会在贫穷的圈子里兜兜转转,贫穷—产生贫穷思维—更加贫穷,循环往复,不能自拔。

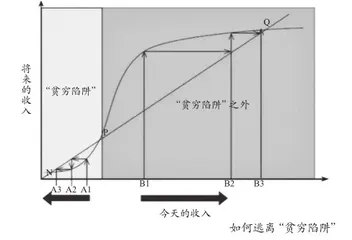

两位作者在书中指出,“贫困陷阱”的魔咒限制了穷人发展的机会,掐灭了穷人改变命运的希望。如果能够识别并消除这些陷阱,就可以减少全球贫困。因此,他们要从理论上找到逃离贫穷陷阱的扶梯。经过反复探讨,他们绘制了一张逃离贫穷陷阱的坐标图,来说明贫穷陷阱现象和破解贫穷陷阱的方法。

通过这张图我们看到,一个人现在的收入和将来的收入若是一直在贫穷陷阱中徘徊,他就难以从底层爬出来;若是将来的收入高于今天的收入,逐步上升,那么他就有可能跳出贫穷陷阱。图中S曲线图的变化让我们相信,贫穷陷阱并非不可破解。若是能对未来投资,提高将来的收入,便可打破这一死循环。