基于思维进阶设计教学

作者: 贺超燕

科学课注重安排学习进阶,形成有序结构,表现为学习内容由浅入深、由表及里、由易到难,学习活动从简单到综合。教师利用进阶式的学习内容,采取有效的教学策略,可以促进学生的认知发展,让其思维进阶。现以特级教师沈晓英执教的《温度与水的变化》一课为例,分析思维进阶理念下如何设计适切的教学内容,触发学生的积极思维。

本课是五年级“热”单元的起始课,对应的核心概念是物质的变化与化学反应、能的转化与能量守恒,主要学习内容是物质的三态变化及能的形式、转移与转化。教学中,学生通过探究温度的变化和水的形态变化,了解温度发生变化表示热量在传递,完善“热量变化导致了物体温度变化”这一科学概念。

相比三年级“加热水的实验”,五年级的学习内容强调感知能量传递与形态变化之间的联系。如何让学生将肉眼看不见的热量传递用语言表述出来,如何将热量的传递、温度的变化、水的形态变化相关联,是本课的重点。本课的难点是,教师能否安排循序渐进、螺旋上升的教学活动来突破“热量使水的形态发生变化”这一困局。

一、关联新旧知识,把握思维起点

教师要创造良好的学习情境,采用灵活多样的教学方法,促使学生发现新旧知识之间的内在联系,并把新知识纳入已有的知识体系中。学生的旧知与新知之间存在哪些差距或难点,是教师展开教学的立足点,更是思维的触发点。

在本课的导入阶段,教师需要创设一个学生熟知的有关于水的生活情境,让他们围绕“水”展开讨论,说说对水的三态的认知,并谈谈水在什么条件下会发生三态变化。

课始,教师用教材中的大自然图片唤醒学生对水的认知,让他们回忆水在大自然中的三种形态——冰、水、水蒸气。在交流的过程中,学生很容易认为像云一样的白烟是水蒸气。于是,教师强调水蒸气是肉眼看不到的,纠正学生错误的前概念。之后,通过提问“冰、水、水蒸气这三种形态之间如何转变”,让学生回忆三年级学习的关于水的内容。这些将作为接下来探究水的形态变化与温度关系的基础。在学生交流水变成水蒸气的过程中,教师介绍了什么叫沸腾,并将沸腾与水蒸气的产生情况进行关联,这些将为之后学生探究水加热沸腾时的实验观察提供有力的引导。教师牢牢抓住了学生思维的生长点,利用了思维的冲突点,让课堂教学顺利进行。

二、巧设问题链,形成积极思维

科学课程标准强调,教师应着眼于学生思维的发展,创设有价值的问题情境,精心设计符合他们思维发展的问题链,引导他们发现并提出问题,在分析、解决问题的同时又产生新的问题,从而充分调动他们的学习积极性,提高他们的思维参与度。

1.提示阶段

实验开始前,教师一般会出示温馨提示。这个阶段,学生在问题链的引领下积极、全面地思考,更加关注实验的细节。

教师通过问题①“护目镜和毛巾有什么用”,引导学生思考实验的安全性。通过问题②“观察、记录什么”,引导学生关注实验观察与数据记录,强调记录方式,为形成科学观念奠定基础。通过问题③“撤掉酒精灯的目的是什么”,让学生意识到停止加热后,水温的变化会是怎样的,和加热有什么不同,让他们认识到实验既可以正向论证,也可以反向论证,强化正向、逆向思维。通过问题④“通过折线图能论证预测吗”,让学生基于数据实证积极思维,合理解释论证水温的变化与热量有关,验证假设。在这些问题的指引下,学生的实验有序进行,实验数据的采集也变得不再单调。

2.设计阶段

学生在问题的引领下积极思维,作出猜测和假设,并在此基础上设计研究方案,通过不同的方法和途径寻找证据。

在本课中,教师设计了三个有关联的问题,让学生进行深度交流,明确热量使水的状态发生变化。问题①“是什么让水持续升温沸腾变成水蒸气”,让学生关联生活,建立假设,将实验重点聚焦到水的状态发生改变的原因上,让他们之后的观察活动更有针对性。问题②“什么是热量”,唤醒学生关于热量的认知,并关联生活实例用语言解释热量,促进他们思维外显,更能让他们在之后的实验中关注热量的相关现象。问题③“热量从哪里来,是谁把热量传给了水”,让学生明确了用酒精灯加热,认识到火能提供热量,酒精灯的火焰把热量传递给了水,水的温度升高最终沸腾,物理形态发生变化,变成水蒸气。

通过这样的问题链设计,学生能轻而易举地将先加热到沸腾再停止加热的实验过程设计出来,同时预测与实证思维能力也进一步得到了提升。

3.分析阶段

“现象—推论—实证”是科学实验的一般模式,如何从现象形成合理解释,去验证假设,总结推论,建立实证意识,是科学课堂的教学方向。

在本课的实验分析环节,教师通过问题①“总结实验过程发现了什么现象”,让学生在关注水温变化的同时,也关注水在加热过程中发生的变化,为学生形成合理解释奠定基础。通过问题②“这一现象的解释是什么”,让学生在描述现象的基础上,将现象与解释相关联,主动分析实验数据,根据温度上升的数据,结合酒精灯的加热过程,论证热量的吸收会让水的温度上升这一预测。通过问题③“证据是什么”,训练学生的实证意识,让实验结论有迹可循,让他们意识到要用事实说话。

在实验分析环节,教师通过“现象—推论—实证”这样的范式问题链,让学生运用综合、比较、分析等思维能力,对现象进行解释,形成实证意识。

三、创设晋级阶梯,加快思维进程

教师只有找准学生的基础,设计相应的活动,才能为他们有效搭建认知的“阶梯”,帮助他们发展和完善原有的认知结构,形成认知体系。有些阶梯,坡度较小,可以让学生自己轻松地走一走;有些阶梯,坡度较大,教师可以稍微扶一扶;有些阶梯,坡度太大,教师可以为他们放置一块“垫板”。

1.改进装置,扫除路障

教材中用传统的酒精灯对烧杯中的热水进行加热,学生要加热水至沸腾,停止加热3分钟,观察水的温度和状态,再对水进行加热,并观察水的温度和状态。在实际教学过程中,这样的探究过程耗时较长,需要两次点燃酒精灯,一堂课很难完成教学任务。同时,学生的记录以文字和数字为主,对能量以及水的温度、形态方面的思考甚少,思维提升有限。基于此,教师对实验材料及实验方法进行改进,突破教材中的局限,使学生的学习效率有了较大的提高,逐步提升思维能力。

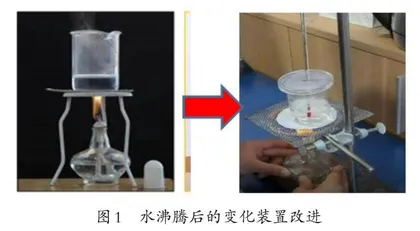

在小组实验开始前,教师就将热水倒好。这样能减少热量的散失,缩短学生对水加热至沸腾的时间。在实验装置方面,教师进行了创新(如图1):在烧杯上加盖,有效阻碍了加热过程中水的热量往空气中传递;用铁架台将温度计固定,以防温度计掉落。对实验仪器的改进,为之后实验数据的获取、记录、分析争取了更多时间,让学生在短时间内观察到了探究环节中最有价值的现象,扫除了时间上的障碍,为他们思维进阶提供了捷径。

在实验的记录方式上,教师除了让学生记录温度之外,还让他们用画图的方式记录水的变化,将较难描述的现象用图形表达,促进他们思维的发展。借助折线图(如图2),学生很容易发现温度的变化过程及规律,他们能更容易通过图表上对信息进行分析、综合、比较,建构“加热,热量增多,温度上升;停止加热,热量减少,温度下降”的科学观念。

2.张弛有度,设置坡度

教师需要了解学生原有的科学能力、实验探究基础和期望达到的能力目标,在问题与问题之间设置难度适中的“思维阶梯”,让学生的思维能力顺利进阶。

本课的核心问题是:水沸腾后变成水蒸气,这一变化与什么有关?学生很容易得出答案——温度,但温度背后隐藏的热量是学生很难表述清楚的。为解决这一难题,教师从学生熟知的温度入手,基于实验数据,设置了由易到难的问题。教师通过提问“温度由谁提供”为学生搭建思维支架,让他们快速找到“火”这个关键点来进行实验设计。随后,教师提出思维含量更高的问题“火为什么能让水温升高”,让学生深度思考,将思考角度延伸至热量。在分析环节,教师以数据分析为基点,让学生通过实证分析,将关注点放在更加抽象的“水的形态”上,从而得出“在加热过程中,水吸收热量,温度升高,变成水蒸气”。在解决“什么能使水的形态发生变化”这一教学难点时,教师通过设置不同坡度的思维阶梯,让学生寻找水温升高的直观因素,引发火与水温升高之间关系的深度思考,从而顺利解释水的状态为什么发生了变化。在抽丝剥茧般的思维过程中,学生联结生活经验,认识到“热量与物质形态有关”,顺利认识到水沸腾时,水大量变成水蒸气,热量散失给空气,完成形态的转变。

(作者单位:浙江省宁波市镇海区鲲池小学)

参考文献

[1]周继光.巧用猜测,助力实证——例谈“猜测”在小学科学实证式课堂中的有效应用[J].新课程(小学),2019(04).