《产生泡泡的秘密》教学片段与评析

作者: 莫广珍 周友富

《产生泡泡的秘密》是五年级“物质的变化”单元的第1课,对照科学课程标准的学习内容与学业要求发现,该课指向的核心概念为物质的变化与化学反应,学习内容为物质变化的特征,学业要求是能寻找证据解释和判断物体发生变化时,其构成物质是否改变。该课教学围绕“稳定与变化”的跨学科概念,通过使用创新教具,引导学生通过观察、实验、推理、研讨等活动,使用多种方法、反复实验,最终获取科学事实,即物体在变化时,构成物体的物质发生变化,也就是产生了新物质,从而达成以上学业要求,为学生物质观的形成和未来的化学学习奠定基础。教师根据科学课程核心素养的四个维度确定以下教学目标。

科学观念:知道白醋和小苏打混合后会产生新的物质;知道白醋与小苏打混合时产生了二氧化碳气体。

科学思维:观察并描述白醋和小苏打混合后出现的现象,并通过分析、讨论形成白醋和小苏打混合后产生了新物质的观点;能通过多种方法和反复实验获得科学事实,体现科学探究、科学思维的严谨性。

探究实践:能用实验的方法对白醋和小苏打产生的气泡进行检验,即产生的气体能够使澄清的石灰水变浑浊、能灭火;会用二氧化碳检测器进一步验证产生的气体。

态度责任:体会实验的乐趣与认真观察实验现象的重要性,并能接纳他人的观点,完善自己的探究;了解物质的变化在人类活动中有广泛的应用。

片段一:创设情境,聚焦问题

(新课开始,教师演示火山喷发的实验:滴入红色色素的白醋和小苏打反应。)

师:同学们,你们看到了什么现象?

生:好多红色泡泡啊!

生:这些泡泡涌上来像火山爆发,太壮观啦!

生:泡泡是从哪里来的呢?

评析:这个模拟实验色彩鲜艳,泡泡涌动剧烈,让学生惊讶不已,将他们带入了预期情境,有效地调动了他们进一步探究的欲望。

师:这当然是我制造的。你们会制造泡泡吗?

生:我会用洗发水和沐浴露做泡泡(有学生小声说,洗洁精也可以)。

生:将小苏打倒入白醋里也可以产生泡泡。

师:你是怎么知道的?做过了吗?

生:我是在电视上看到的,自己没做过。

师:同学们知道这么多制造泡泡的方法。老师今天准备的实验材料就是这位同学说的白醋和小苏打。现在我们就来研究它们是怎么产生泡泡的。

评析:教师抛出的问题“你们会制造泡泡吗”调动了学生已有的生活经验,为后续的科学探究奠定了基础。学生对产生“泡泡”这一现象并不陌生,但并不具备对产生泡泡的科学认知。在生活中,学生已有许多制造泡泡的经验,并能积极分享。该环节以趣味实验引入,从学生的已有经验出发,聚焦问题,能激发他们的探究兴趣。

片段二:指导学生运用严谨的方法观察

师:我们先来认识一下白醋和小苏打(出示课件)。看它们是什么样的呢?

生:我认识白醋,但不熟悉小苏打。

师:那你仔细观察过白醋吗?它有什么特点?小苏打又是什么样的?今天大家都仔细地观察一下吧。先想想,你可以用哪些方法来观察?

生:看、闻、摸、尝。

师:怎么看?

生:看颜色、状态等。

师:观察时可以更细致一点,如:是固态的还是液态的?是颗粒的还是粉末状的?颗粒有多大?如果你要闻某种物质的气味,请用扇闻法(示范)。不能随便尝,也不能直接用手接触要观察的物质。

评析:在师生讨论中,学生知道了正确的观察方法。这些观察方法可以迁移到以后的观察活动中,让学生终生受用。

片段三:描述材料的基本特征

师:哪一组同学来分享观察的结果?

生:我观察到白醋是无色透明的液体。

生:我用扇闻法闻了闻,有刺鼻的味道。

生:白醋闻起来像“天地壹号”的味道。

师:很好!同学们从颜色、状态、气味等各方面对白醋进行了描述,不过老师要纠正一点,我们闻到的叫气味,舌头尝到的才叫味道。

师:谁能用同样的观察方法来分享一下小苏打的观察结果?

生:我观察到小苏打是白色的粉末状固体,没有特殊气味。

师:你们觉得是这样的吗?还有补充的吗?

生:粉末状其实也应该是颗粒的,只不过颗粒很小很小。

师:是的,同学们观察得很仔细。

评析:在上述过程中,学生能够比较全面、准确地描述或回答问题时,教师没有用个别学生的“满意答案”代替多数学生的观察结果,而是追问:“你们觉得是这样的吗?还有补充的吗?”这让学生围绕核心概念和教学目标进行发散,让全体学生经历认知过程,也就是科学观念的形成过程。教师在引导学生梳理已有的观察方法后,适时示范了扇闻法,且完善了“闻到了味道”的表述,提升了学生的认知能力。教学的过程不只是一个追求规范化答案的过程,教学目标的达成也不只是关注知识,而是着眼于学生知识的形成过程。

(编者注:“味道”一词包括气味的含义。)

片段四:初探制造泡泡时产生了新物质

师:前面有同学说,将小苏打倒入白醋里也可以产生泡泡,现在我们来试一试吧。

师:怎么做呢?我们用小药匙往白醋里面加小苏打,一点点地加,边加边观察,看有什么现象。当加入小苏打不再产生变化时立即停下来。

(学生按要求做实验,认真观察。)

师:实验中大家看到了什么奇特的现象发生?你认为产生泡泡的秘密是什么?

生:刚加入小苏打的时候,产生了很多气泡,后来气泡越来越少。

生:杯子外面摸起来冰凉冰凉的,听到了像打开可乐罐的声音。

生:小苏打不见了,可能是溶解在白醋里了。

生:溶液还是无色透明的,但酸味变淡了。

师:同学们都观察得很仔细,从不同角度进行了观察。气味发生了变化,这还是原来的白醋吗?

生:应该不是。

师:你是怎么判断的?

生:如果是,加小苏打,它就还会继续产生泡泡。

师:大家认为有道理吗?

生:(齐声)有道理!

生:也许是小苏打的溶液了!

师:怎样证明它是不是小苏打溶液呢?

生:可以往里面滴入白醋,看有没有泡泡产生。

师:很好!大家检验一下,看有什么变化。

评析:学生有疑惑了,教师抓住关键信息,激发学生深层思考、大胆质疑,锻炼他们的科学思维。这引起学生深层次思考,是高质量科学课的关键要素。

(学生实验验证,并汇报:冒了一丁点儿泡就没了。)

师:这说明了什么?

生:这个溶液也不是小苏打溶液,说明它是另外一种液体了。

师:非常好!也就是说,小苏打和白醋混合,不仅产生气泡,还产生了新的液体。产生新物质的过程,我们称之为化学变化。

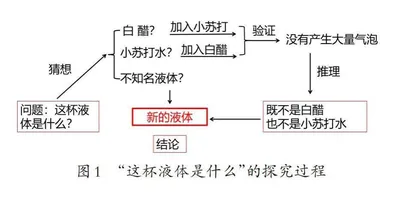

评析:在观察混合实验后,学生提出“怎样用实验的方法检验混合后的液体是什么”的问题,教师没有回避,而是尊重学生的发现,组织学生分析、讨论。学生通过讨论得出了“产生了新物质”的结论,教师适时揭示科学概念:这个过程就是“化学变化”。学生经历了科学探究的一般过程(如图1),其科学思维和探究能力得到了锻炼和提升。

片段五:深入探究泡泡

师:那么,产生的泡泡是什么气体呢?

生:二氧化碳。

生:氧气。

师:你们的猜测依据是什么?有做实验验证过吗?

生:我用柠檬酸和小苏打做过火山喷发实验,产生的气体就是二氧化碳。

师:究竟是什么气体?实践是检验真理的唯一标准,我们用实验的方法来进行检验。假如它是二氧化碳,那么我们就得了解二氧化碳的特点。你们知道二氧化碳有什么特点吗?

生:可以使得澄清的石灰水变浑浊。

师:同学们的基础非常扎实,三年级《动物的呼吸》讲到,我们呼出的气体里有二氧化碳,它能使澄清的石灰水变浑浊。

生:我见过消火栓里有一种灭火器叫作二氧化碳灭火器。

师:同学们的知识面非常广。也就是说,二氧化碳可以灭火,这是二氧化碳很重要的特点。接下来,我们一起来验证一下,产生的泡泡能不能使澄清的石灰水变浑浊、可不可以灭火。同学们,你打算怎么进行实验?

生:把气体通入澄清的石灰水中,观察(澄清的石灰水)会不会变浑浊。

生:把燃烧的木条靠近导气管口,观察(火)会不会熄灭。

师:看来同学们很会预习,知道用书本中的实验装置进行探究。但是,老师发现,在实验过程中,瓶子容易倒下,而且不容易控制泡泡产生的快慢。为了让同学们更好地实验,老师设计了一个新的实验装置(如图2)。

(播放操作视频,师生共同梳理注意事项后,学生自主开展实验探究。)

师:实验结束,哪一组来分享一下实验现象?

生:把导管插入试管中,澄清的石灰水变浑浊。

生:把导管插入第一个试管中时,有泡泡,但是澄清的石灰水比较久才变浑浊,后面两个试管很快就变浑浊。

师:你们的观察很仔细。因为瓶子里原本就有空气,所以一开始出来的泡泡,主要是空气。那么,3次实验都看到泡泡使澄清的石灰水变浑浊了吗?

生:看到了。

评析:验证气体是不是二氧化碳的方法来自学生,提升了他们解决问题的能力。教师精心设计的实验装置,让学生操作更方便,实验现象更明显。

师:大家还能提出哪些问题?

生:为什么要重复做3次实验呢?

生:这里的火柴盒还没有用到。

生:怎样用点燃的火柴梗去检验产生的气体是不是二氧化碳?

师:有没有同学能解释一下为什么要重复实验?

生:在科学研究过程中,只做1次实验,结果不一定准确,所以我们需要进行重复实验,(结果)才更科学,更有说服力。

师:是的,不仅要多次重复实验,有时候还需要用多种方法进行验证。

评析:引导学生做3次实验,体现了教师严谨的科学态度,也教给了学生科学的研究方法。

师:现在,有没有同学知道这个瓶子里是什么气体?能不能说出你的理由。

生:产生的气体通过集气瓶,到了这里(试管),澄清石灰水变浑浊了,瓶子里是二氧化碳气体。

师:我们只能说,使澄清石灰水变浑浊的,可能是二氧化碳气体。如果它是二氧化碳气体,是不是就能使点燃的火柴梗熄灭?

生:是的。

师:那你们打算怎么做?

生:点燃火柴,伸进瓶子里,看看火会不会熄灭。

师:说完整,如果灭了……

生:如果火灭了,就是二氧化碳;如果火不灭,就不是二氧化碳。

师:很好!老师在此提一个要求,火柴梗用完后,请放入废料杯中,注意实验安全。

(学生实验,教师巡视、指导,观察学生探究实践的过程。)

师:同学们,你们的实验现象是什么?

生:点燃的火柴梗伸进瓶子里,马上熄灭了。

师:老师这里同样有一个集气瓶,里面装满了空气,我们看看点燃的火柴梗伸进去会不会熄灭。

生:火柴梗没有马上熄灭,而是燃烧一会后慢慢熄灭。

师:那集气瓶中的气体不是空气,可能是……

生:二氧化碳。

师:刚刚有同学说,这个气体可能是氧气。从这两个实验能说明这个气体不是氧气吗?

生:能。如果是氧气,将点燃的火柴梗伸进去不应该熄灭,反而会燃烧得更旺盛,因此它不可能是氧气。

师:其实,光用这两个实验,还不足以证明这个气体就是二氧化碳气体,毕竟符合这两个条件的可能还有别的气体。科学研究中,如果没有足够的证据,是不能够轻易下结论的。

(出示二氧化碳检测器,对集气瓶中的气体进行检验,证明该气体是二氧化碳气体。)

评析:探究产生的泡泡是什么气体是本节课的重要活动,是一个完整的以学生为主体开展的科学探究实践活动(如图3),包括提出问题、设计方案、实验检验、搜集证据、处理信息、得出结论、分析评价等。在探究活动中,学生通过多种方法、反复实验进行验证,体验科学探究的严谨性,形成“科学实验的可重复性、科学知识的可验证性”的科学观念,同时感受科技与人们的生活息息相关。此外,教师给学生创设了一个既开放又具研究性的学习氛围,让他们能够紧扣主题提出问题,并针对性地开展讨论和验证。

总评

好的课堂,是学生在教师创设的情境中发现感兴趣的问题,通过细心观察、大胆猜想并积极想办法去探究求证,一层一层地拨开“云雾”,一步一步地走向真理的过程。在这个过程中,学生经历了完整而严谨的科学探究过程,同时经历了一次快乐的思维旅行。

该课中,学生通过观察、大胆猜想、小心求证,有意识地使用多种方法、反复实验,一步步地揭开产生泡泡的秘密是产生新物质的过程,形成了严谨的科学态度,并体会构成物体的物质是会发生变化的。

学生在探寻“产生泡泡的秘密”的过程中,力求用自己的思维去解决自己的问题,用获得的结论去阐释世界,在这个过程中获得的思维方法、智慧和情感滋养将让他们受用终生。

(作者:莫广珍,执教,广东省实验中学荔湾学校第二小学部;周友富,评析,广东顺德德胜学校小学部)