在探究实践中渗透职业启蒙教育

作者: 刘云

在现代教育体系中,职业启蒙教育越来越受到重视,不仅是培养学生职业兴趣、职业意识和职业能力的基础,也是促进他们全面发展的重要环节。在科学教育中渗透职业启蒙是当今的热点话题,现以“彩虹饮料”课程为例,探讨如何在探究实践活动中有效渗透职业启蒙教育。

一、课程背景

2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出,要在普通中小学实施职业启蒙教育,培养掌握技能的兴趣爱好和职业生涯规划的意识能力。美国职业管理学家萨柏把人的职业生涯划分为五个主要阶段:成长阶段、探索阶段、确立阶段、维持阶段和衰退阶段,其中成长阶段(0~14岁)主要任务为认同并建立起自我概念、对职业好奇占主导地位,并逐步有意识地培养职业能力。小学生处于成长阶段,职业模仿及以兴趣为中心理解、评价职业是职业启蒙教育的主要内容。

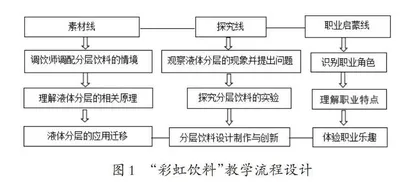

探究实践鼓励学生提出问题、寻找答案,这对职业启蒙教育同样重要,因为它能激发学生对不同职业的好奇心和探索欲。探究实践中的创新思维、试错方法、团队合作精神和问题解决能力是许多职业所必需的技能,职业启蒙教育可以通过探究实践培养学生这些能力。“彩虹饮料”课程通过制作彩虹饮料的实践活动,将素材线、探究线、职业启蒙线融合,有意识地把职业模仿及以兴趣为中心理解、评价职业等内容渗透到课程里,让学生在探究科学原理的同时,实现探究实践与职业启蒙的结合。

二、课程目标

“彩虹饮料”课程旨在通过职业角色导入生活情境,将科学、数学、综合实践等内容融入教学,培养学生探究实践的能力,让他们初步知晓各相关职业的特质,以及不同职业在社会生活中的重要角色、地位及其发挥的作用。

课程设计之初,原为3个课时,分别为理论讲解、实践操作、实验报告撰写,后调整为2个课时,将理论讲解与实践操作合并整合,总时长约60分钟。课程旨在让学生建构科学课程标准里的核心概念“物质具有一定的特性与功能”和跨学科概念“稳定与变化”并尝试应用迁移,同时根据他们的特点,通过间接方式渗透职业启蒙教育。

课程目标为:初步认识液体的流动性,运用感官和简单工具,制订简单的探究计划,比较液体的浓度、轻重(同体积);通过搜集证据找到制作饮料分层的方法;愿意与他人合作、乐于交流,尊重事实、重视证据;有兴趣探究职业情境中有关的科学问题,在实践中体验职业乐趣。

三、课程内容

“彩虹饮料”课程通过饮料“调饮师”角色导入,展示分层饮料,引发学生对分层现象的好奇。随后,通过对比观察、教师引导和实验操作,使学生理解液体分层与浓度的关系,并亲手制作“彩虹饮料”,体验职业角色。最后,通过总结拓展和课后实践,鼓励学生思考和分享,深化对科学原理的理解,同时将职业启蒙教育延伸至家庭和社会生活中。课程教学流程如图1所示。

1.在真实情境中识别职业角色

萨柏认为,儿童会从外界感知到许多职业,对于自己觉得好玩和喜爱的职业充满幻想并进行模仿。课程的导入环节,由另一名教师模拟“调饮师”这一角色,学生则模拟“学员”。“调饮师”给“学员”布置任务:探究学习制作一款有多重口味与多层色彩的“彩虹饮料”,制作成功后回家给家长(模拟顾客)调制相类似的饮料。

“调饮师”示范制作饮品,展示多种饮料,并通过提问引导学生观察、识别出其模拟的角色。展示的不同饮料中,包含果汁(橙汁)、果酱(火龙果)、酸奶不同颜色的液体界面分明,看起来非常漂亮。分层的特殊饮料带来了视觉冲击,迅速吸引了学生的注意力,他们通过观察比较分层饮料的独特之处,萌生了对饮料“调饮师”这一职业的好奇心。

此环节巧妙地将职业元素融入教学中,通过生活化的情境设计,使学生在轻松愉快的氛围中初步接触职业概念、识别职业角色,为后续的科学探究铺垫了浓厚的兴趣基础。

2.在探究过程中理解职业特点

萨柏的研究表明,儿童是以兴趣为中心理解、评价职业的。因此,该课程全程模拟饮料“调饮师”的所想、所说、所做。

“调饮师”提问:“分层饮料和其他的饮料之间有什么关联吗?”学生观察分层饮料的结构(顶层为果汁、中层为果酱、底层为酸奶)并提出问题:为什么这三种液体加入同一个杯子内会出现分层现象?这其中隐藏着什么科学秘密呢?进而思考分层饮料与其他饮料的联系,以及分层现象可能跟学过的哪些科学概念或原理有关。

在学生萌发好奇心之际,科学教师出场,引导他们设计趣味实验——甜蜜双层大挑战,探究浓度与分层的秘密。

每个小组准备两个大小相同的透明玻璃杯,分别标记为A杯和B杯。在A杯和B杯中各倒入60毫升的清水。在A杯加入1勺蜂蜜,滴入两滴红色的食用色素,并搅拌均匀,调配好“红色甜蜜水”。在B杯加入3勺蜂蜜,滴入两滴蓝色的食用色素,并搅拌均匀,调配好“蓝色甜蜜水”。究竟是红色甜蜜水(浓度低)在下,还是蓝色甜蜜水(浓度高)在下?问题支架引导学生先独立思考,再组内研讨,最终确立方案并进行实验。

在探究过程中,通过观察和记录,学生发现向体积相同的水中添加不同量的蜂蜜时,充分搅拌后体积并没有显著改变,进而分析思考红蓝两杯甜蜜水的浓度是否发生了改变。教师继续引导学生思考如何证明,学生通过讨论提出获取证据的方法,如通过直接尝味道,尝出不同的甜度推测浓度的不同;又如通过电子称重,解释搅拌后两杯溶液并没有明显增加,但是重量不一样,比较重的那杯加的蜂蜜多,浓度更浓。现实生活中,调饮师会用智能测糖仪来精准地测试饮料的甜度、判断浓度。如何出现甜蜜双层的效果?通过划分不同的小组开展实验揭秘。一部分小组选择浓度高的蜂蜜水在下,浓度低的蜂蜜水在上,剩下的小组则相反。大家在实验结果中见证了“奇迹”,很快看到,当浓度高的蜂蜜水在下,浓度低的蜂蜜水在上时形成明显的两层,蓝色液体(浓度高)在下,红色液体(浓度低)在上。当浓度高的蜂蜜水在上,浓度低的蜂蜜水在下时,两种液体很快就会混合在一起,他们由此得出结论:只有当浓度高的液体位于下方时,才能形成稳定的分层。

学生通过对比实验探究揭秘了液体浓度与分层的关系后,教师提出更大的挑战“用以下材料模拟出三层彩虹饮料”,并出示4份每袋3克的食盐、3份50毫升清水、食用色素若干、搅拌棒、滴管、塑料管等材料,引导学生思考如何利用材料进行设计、制作,同时鼓励他们对方案进行适当的建议和梳理,使得方案更加科学、完整。在“甜蜜双层大挑战”的基础上实现思维与实践的螺旋式上升发展。

探究过程中有学生提出,3杯清水中1杯不加食盐,另外两杯分别加3克、9克食盐,充分搅拌,使其完全溶解。其他学生补充,为了让效果更明显,准备适当减少清水,但3杯清水一定要一样多,保证实验的科学性。

按照浓度由高到低的顺序加入液体,分层效果好。至此,学生基本理解了饮料会产生分层的原因及“调饮师”操作顺序背后的科学道理,实现了科学学习与职业实践的有机融合。不同浓度溶液的加入顺序暗含了调饮师在实际工作中的决策与操作过程。在实际操作中,有少部分学生的液体分层不明显,甚至部分学生是失败的。因此,实验总结环节,教师组织学生分享成功经验、总结失败原因,并请出“调饮师”作指导:在不同浓度盐溶液中加入色素后,装入容器时要注意倾斜放置,用滴管小心滴入,动作要轻缓,避免振荡等。这一过程让学生体会到调饮师在实际工作中需要注意的细节和技巧,更有机渗透了职业活动中专业技术、严谨态度和精细操作的重要性,使他们在实践中理解了职业特点。

3.在应用迁移中体验职业乐趣

在“彩虹饮料大比拼”环节中,学生用糖、蜂蜜、黄瓜汁、橙汁、蓝莓汁等有选择、创造性地制作真正的果汁彩虹饮料,并以小组为单位进行展示和分享。学生通过改变溶液浓度,调制出具有层次感的果汁彩虹饮料,再从颜色分层、味道可口、美观与创意等维度进行微型“分层果汁售卖会”,体验职业劳动带来的乐趣,同时让评价渗透在活动中。

这一过程不仅仅考验学生的操作技能,更鼓励他们发挥创意,灵活运用所学知识,实现知识与技能的应用与迁移。小组合作的方式还培养了学生的沟通协调能力和团队合作精神,为他们未来进入职场打下良好的基础。

4.在总结拓展中实现职业启蒙

在总结拓展阶段,教师引导学生思考“彩虹饮料”能否让色彩分层更加丰富,以及这样的“彩虹饮料”是否会永久有效,并简单阐述理由,这引发了他们的深度思维发展和“只做更好”的职业探索。

在“制作爱心彩虹饮料”环节中,学生化身“小小调饮师”,回家用常见的材料制作一杯很特别的饮料给爸爸妈妈,以此表达对家人的爱意。这既是对课堂知识的总结应用,又是对情感教育的升华。

四、课程教学策略

1.科学术语的适龄化

浓度。该课程中,当教师向学生解释“浓度”这个概念时,可以使用更加直观和易于理解的语言。在实验中,“浓度”可以被描述为液体里溶质(这里是蜂蜜)的多少。为了让三年级的学生能够更好地理解,教师可以这样解释:“想象一下,如果你有一杯水,往水里加一点点蜂蜜,那么这杯水里的蜂蜜就比较少,我们可以说这杯蜂蜜的浓度低。就像是一个游泳池里只有几个小朋友在玩,每个小朋友都有很多空间可以游来游去。但是,如果你再往这杯水里加一些蜂蜜,那么水里的蜂蜜就会变多,这时候我们就说这杯蜂蜜的浓度变高了。就像是游泳池里挤满了小朋友,每个人的空间都变得很小了。”这样,学生能在轻松愉快的氛围中理解抽象概念。

浓度与密度的关系。实践过程中,有部分学生会提出密度这个科学术语。关于密度,教师可以用生活中常见的事物进行类比,将抽象认知具象化。教师引导学生类比理解:“红色甜蜜水是加了少量蜂蜜的水,它的浓度低,就像篮子里只有几个小球,很轻,我们可以说它的密度低;蓝色甜蜜水是加了很多蜂蜜的水,它的浓度高,就像篮子里装满了小球,很重,我们可以说它的密度高。”

2.基于体验与创作渗透职业启蒙教育

加强直观体验。该课程中,学生通过直观操作,观察不同液体的流动速度,感受浓度差异带来的变化,让理论知识在实践中得到验证。教师还鼓励学生研究在果汁里加的糖是否越多越好,并说明理由,引导他们通过体验将学习与调饮师的职业理解有机结合。

加强艺术创作。该课程中,学生在制作分层饮料时,不仅要考虑科学原理,还要设计美观的色彩搭配,这能有效培养他们的审美能力,这也是调饮师的工作特点之一。

通过这些策略,教师将看似复杂的科学理论知识转化为三年级学生能够理解和感兴趣的内容,既满足了他们的好奇心,又使他们在不知不觉中深化了对科学原理的理解,同时还培养了他们的观察能力、思考能力和动手操作能力。

小结

“彩虹饮料”课程的实施,不仅促进了学生对科学知识的掌握,而且通过职业启蒙教育的渗透,激发了他们对未来职业的想象与向往。学生通过完成课程学习,不但能初步认识和评价相关职业,还能在实践中体验到劳动的价值和乐趣,这对于提升他们的社会责任感和职业认同感具有深远的意义。事实上,学生只有在对每种职业都有较为全面、客观的了解之后,才会真正知道自己喜欢的是什么、适合自己的是什么,从而在日后做出正确的人生选择。

“长大后想做什么”不是一个即兴问答的游戏,而是每个人在成长过程中必须回答的问题。小学阶段,在探究实践中渗透职业启蒙教育,将育人重心放在“启蒙”上——既要避免揠苗助长,又要激发好奇心和探索欲,耐心滋养。如果每个学生都能够很好地认识自己、了解自己,认识职业、了解职业,那么,他们方能更好地预见未来的自己!

(作者单位:广东省东莞松山湖中心小学)