基于问题解决的文言文虚词教学实践探索

作者: 陈佩娴

摘 要 古人写文章用虚词,强调表情达意作用,但学生对于文言文虚词的认识相当模糊,谈不上通过虚词把握作者的情感,更谈不上形成结构化的知识。探讨文言文虚词教学中学习概念结构化、迁移学习个性化及学习认知策略化的重要性:通过概念结构化,帮助学生系统掌握虚词用法;通过迁移学习个性化,引导学生将知识应用于新情境,深化理解;同时,结合马扎诺学习维度框架,强调低阶到高阶认知策略的运用,促进学生深层次思考。这些实践方法为文言文教学提供了有益启示。

关键词 问题解决 文言文 虚词 表情达意

当前文言文虚词教学存在的问题不容忽视。具体而言,虚词教学往往过于注重语法规则的解析,使学生难以把握虚词在具体语境中表情达意的作用;同时,偏向机械记忆的教学方式导致学生对虚词的理解仅停留在表面,无法深入体会其深层含义;更为关键的是,缺乏对学生认知结构的建构,使得虚词教学与其他文言文知识脱节,难以形成完整的知识体系。因此,文章旨在深入探讨文言文虚词教学中存在的问题,并提出相应的教学策略,通过引导学生主动参与问题解决的过程,使其在解决问题的过程中真正理解“虚词不虚”,进而提升文言文教学的整体效果。

一、基于问题解决:文言文虚词教学的可行性分析

当前文言文教学,虚词教学往往被边缘化,其深层含义和表情达意的作用常被忽视。然而,虚词在构建语境、传达情感、表达语气等方面发挥着至关重要的作用。传统的教学方式往往只停留在对虚词语法作用的解释,如“也”字作为语气词,用于句末表示解释或判断,这样的教学忽视了虚词在文本中的生动性和情感色彩。实际上,古人写作时运用虚词,更注重其表情达意的功能。正如古人所言:“凡书文发语,语助等,皆属口吻,口吻者,神情声气也……故虚字者所以传其声,声传而情现”[1]。在《北冥有鱼》这篇短文中,“也”字出现了十一次,频率之高,足以体现其在文章中的重要作用。同时,回顾整个单元,《马说》中的“也”字以及九年级上册《醉翁亭记》中的“也”字的妙用,都展现了虚词在文言文中的独特魅力。

对于初二学生来说,虽然他们对文言文有一定的学习基础,但由于教学方法和教材的局限,对虚词的认识仍然停留在表面,未能深入体会到虚词在表达作者情感、构建文本语境方面的作用。因此,从品析“也”字开始,引导学生深入探究虚词表情达意的作用,显得尤为必要。这不仅能帮助学生走进古人的精神世界,更能使他们对虚词形成系统的认识,从而丰富自身的知识结构,提升自主解决问题的能力。

基于问题解决的教学策略,正是为了解决上述问题而设计的。很显然,笔者所谈“问题解决”中的“问题”不是指事实性问题,也不是指学生需要解决的生活实际性、任务性问题,而是指反映了学科的关键性探寻、指向学科中的大概念的概念性问题,这些概念性问题能起到一个聚合的作用,将学科中零散的、孤立的知识和技能整合起来,从而加强知识间的内在联系,形成结构化认知[2]。例如,“虚词在表情达意上到底有何作用”这一问题,能够聚合文言文中零散的文字学知识、作者的行文思路和写作意图等,形成对虚词作用的结构化认知。

在“从品‘也’开始,探究虚词表情达意的作用”这堂课的实践中,笔者尝试通过问题解决的方式,引导学生逐步深入理解虚词表情达意的作用。通过品析“也”字在不同语境中的用法,学生不仅能够掌握其语法作用,更能体会到其在文本中的情感色彩和语境构建功能。这一教学实践探索不仅验证了基于问题解决的文言文虚词教学的可行性,也为今后的文言文教学提供了新的思路和方向。

二、探究路径清晰化:文言文虚词教学的实施策略

在文言文教学中,虚词的教学常常被视为难点,原因在于学生往往难以把握虚词在语境中的具体作用,以及如何通过虚词深入理解文本。为了解决这个问题,本文提出了基于问题解决的文言文虚词教学策略,并深入探索了一条清晰、系统的教学路径。

首先,明确教学目标是实施探究路径的核心。在文言文虚词教学中,我们的目标不仅仅是让学生掌握虚词的语法作用,更重要的是让他们能够通过虚词理解作者的情感、写作意图以及文本的整体结构。通过基于问题解决的文言文虚词教学策略的实施,学生可以逐步掌握虚词的用法,理解作者的情感和写作意图,并能够在未来学习中自主地进行虚词探究和学习。这一目标的实现不仅有助于提高学生的文言文阅读能力,还有助于培养他们的批判性思维和创新能力。因此,在设计教学路径时,我们需要围绕目标展开,确保每一步骤都紧扣主题,有助于达成目标。

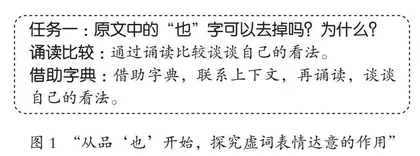

其次,开放性“主问题”设计是教学策略实施的关键。这类问题不仅能够激发学生的探究兴趣,还能引导他们从不同角度、不同层面去思考问题,从而全面、深入地理解文本。在本案例中,我们以《北冥有鱼》中的“也”字为切入点,设计了“《北冥有鱼》中的‘也’字可以去掉吗?为什么?”这一开放性问题(见图1)。

这一问题不仅引导学生关注虚词在文本中的存在,还促使他们思考虚词对文本意义表达的影响。这一任务的部分学习过程实录如下。

生:这样修改不好,如果“也”字都去掉了,文章就少了强调和感叹语气。鲲之大,不知其几千里也”,“也”字去掉,语气就变得平淡无味;加了“也”字就多了感叹语气,突出鲲之大。

师:这里除了感叹语气,还可能是其他语气吗?

生:这里也可以用疑问语气,看到鱼与鹏的背实在是太大时,不禁疑惑,到底有多大呢?通过疑惑,写出鲲鹏大得惊人,给人强烈的震撼感。

生:“是鸟也”,“也”字去掉,原文更像是科学说明文,但有了“也”字之后,表现了作者对大鸟的惊叹与惊喜之情。

生:鲲的时候有几千里,然后变成鹏,它的背就有几千里。是鱼时,它是庞然大物;化成鸟时,它也是庞然大物加上“也”字,不仅惊叹于它的大,更惊叹于它的神奇与神秘。

以上实录片段展示了文言文教学中针对虚词“也”的深入探究过程。从学生自己的诵读感受出发,文言文的韵味与节奏得以直观展现。但是,仅仅停留在感性的认识上显然是不够的,借助工具书就显得尤为重要。工具书为我们提供了理性认识,但关键是如何将这些知识应用到实际文章中,只有把知识与实际的文章进行正确的关联,才能证明学生是真正理解了,而不是停留在知道这个层面。这个过程,是实例与字典上的义项进行匹配与协同思考的过程。当然,学生在匹配的过程中,会考虑不全面,会出错。尤其对于“也”字在句中的作用,他们可能只停留在表面的停顿理解上,而未能深入体会“也”字在行文中承上启下的作用。因此,就需要在课堂上进行相互讨论,通过学生间的相互补充和教师的引导,帮助学生从多个角度理解“也”字的深层含义,调动学生已有的知识储备。用组词法、联想法,教师讲解字源知识。这样不仅能帮助学生理解“也”字在结构上的作用,更为重要的是理解文中鲲鹏形象、作者的情感、写作意图。

再次,在探究过程中,适时提供助学资源。例如,在解释“也”字的用法时,我们不仅可以借助字典进行解释,还可以通过引入字源知识等方式,帮助学生深入理解虚词在语境中的具体作用。这些助学资源的介入不仅丰富了教学内容,还提高了学生的学习兴趣和参与度。

三、学习概念结构化:形成理解与实践运用

埃里克森在概念为本的课程设计中指出,从事实到主题再到概念是一个知识不断抽象化的过程,为了促进学生的真正理解与迁移,需要上升到概念以上的层级来进行思考[3]。因此在具体分析了《北冥有鱼》中“也”的作用后,笔者设计了这样一个任务(见图2)。

这一任务旨在引导学生自我梳理和建构知识,形成结构化的学习成果。

学生呈现的学习结构显示了他们对“也”在不同位置所起作用的理解(见图3)。他们认识到,“也”在句中时,主要起停顿和舒缓语气的作用,有助于表达一种连绵不断的感觉;而在句末时,则常用来表示判断,增强说服力,或者表达感慨,突出想象与气势。此外,他们还注意到“也”在结构上的作用,可以作为行文的标志,起到承上启下的效果。

这里让学生用思维导图的形式呈现“也”在表情达意上的作用,就是让学生进行知识建构,这既是结构化的过程,也是学习成果可视化的过程。但是学生在进行知识建构时容易线性化,这就需要教师指导,进行有依据的分类梳理,形成有逻辑、有层次的知识框架,最后形成概念性知识,帮助学生达成自如迁移的能力。教学如下。

师:它一条条罗列,很清晰,能不能四条内容进行整合,修改得更好?第一条和第三条中的“也”位置相同,是不是可以放在一起呢?哪些“也”可以放在一起?

生:句中可以是行文标志,句末也可以是行为标志,又可以合并在一起,形成一层,这样就可以从一层并列关系变成三层,更有逻辑结构层次。

师生共同努力下,形成了下面的结构(见图4)。

通过思维导图的形式进行概念结构化教学,学生不仅能够将零散的知识点串联起来,形成系统的知识体系,还能够在实际应用中更加自如地迁移和运用所学知识。

四、迁移学习个性化:深化理解与拓展实践

结构化的知识,概念化的知识,只有通过在新情境中的阅读实践,才能检验学生理解是否存在偏差,知识是不是真的纳入自己的认知结构中了。于是笔者设计了如下的课堂任务。

学生通过分析和讨论,对“也”字在不同语境中的用法有了更深入的理解。然而,在学生的反馈中,我们也发现了一些理解上的偏差。例如,有些学生认为某些“也”字表达了作者对千里马才能不能被赏识的无奈,而另一些学生则持不同观点,认为这些“也”字更多地体现了作者的讽刺和愤懑之情。教学如下。

生:我找了两处,一处“不以千里称也”,一处“其真无马邪,其真不知马也”,都表达了作者对千里马的才能不能被真正赏识的人所发现的无奈与同情。

师:她认为这两处都是感慨,感情是一致的,都表示作者对千里马的才能不能展现的无奈之情和深深同情。其他同学怎么看?

针对这些差异,我们进行了进一步的引导和讨论。通过联系阅读提示和作者的生平背景,学生们逐渐认识到,《马说》中的“也”字不仅表达了作者的无奈,更重要的是体现了作者对当权者不能识别人才的讽刺和批判。只有不断地实践,才能深入认识,于是笔者进一步设计了如下的课后任务。

课后任务,也就是通常意义上的作业,作业应该成为学习的一部分。通过这个作业设计,进一步在新旧知识之间建立联系,更为重要的是,通过这个作业,还培养了学生的问题意识,从“也”的表情达意进一步延伸到其他虚词表情达意的作用,形成学生个性化的学习与表达。通过合作学习,反馈交流,进一步补充修正自己的认知。

五、学习认知策略化:从低阶到高阶的渐进提升

马扎诺的学习维度框架为我们提供了一个清晰的认知策略划分,从低阶到高阶,每一步都对应着学生认知发展的不同阶段。在低阶认知策略阶段,学生主要进行信息的收集、组织和存储,这是知识学习的基础。然而,仅有低阶认知策略是远远不够的,因为它无法使学生进行深层次的思维碰撞和高层次思考。为了促进学生的认知发展,我们需要逐步引导他们运用高阶认知策略,如比较、分类、抽象、推理等。这些高阶策略不仅要求学生能够理解和运用所学知识,还要求他们能够将这些知识与其他知识相联系,形成自己的理解和见解。

在本研究中,学习设计充分考虑了认知策略的运用。从最初的查字典信息收集,到思维导图的分类比较和抽象,再到解读《马说》的实践运用,以及课外自主选择虚词进行分析,整个学习过程都交织着低阶和高阶认知策略的运用。这样的设计不仅帮助学生巩固了基础知识,还促进了他们的思维发展和问题解决能力的提升。然而,值得注意的是,高阶认知策略的运用并非一蹴而就,它需要学生在掌握一定背景知识和相关技能的基础上,进行不断的实践和反思。因此,教师在教学过程中需要给予学生足够的支持和引导,帮助他们逐步建立起自己的认知策略体系。此外,我们还需要意识到,每个学生的认知发展速度和水平都是不同的。因此,学习设计应该具有一定的灵活性和个性化,以满足不同学生的需求。通过差异化学习任务和个性化指导,我们可以更好地促进学生的认知发展,帮助他们达到更高的学习水平。

参考文献

[1]袁仁林.虚字说[M].北京:中华书局,1989.

[2]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[3]林 恩.埃里克森.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[作者通联:浙江温州市南浦实验中学

教育集团锦绣校区]