循着独感、独识、独创处深入开掘

作者: 周月芳 汲安庆摘 要 审美散文教学,可以循着作者的独感、独识或独创处,引领学生深度沉浸,优游玩绎,品咂其间的魅力,为自我的言语生命充分地蓄势蓄能。为了达致这一境界,教学实施中应注意:聚焦特殊细节以体悟作者的独感、独识和独创,同时注意特定语境中的整体把握,并由作者的独感、独识或独创切入言语气韵层,深度领略篇性的魅力。

关键词 独感 独识 独创 篇性

教学目标:

1.抓住关键词句解读文本,体会小品文的情味(重点);

2.通过具体细节体悟作者的豁达胸襟、情怀操守(难点);

3.由个到类,感受中国传统文化种安贫乐道,优雅栖居的精神道统。

研习:教学目标形意兼顾,且注意开掘到深层结构中文化的精神道统层面,超验结构中审美的言语情味层面[1],颇具思想的深度。如果讲清楚什么样的情况,哪些细节,什么样的情怀与操守,教学有的放矢之色彩会更加鲜明。

教学设想:

一课时,事先发预习案,熟悉课文。

教学过程:

一、导入

同学们,今天我们学习一篇小品文——散文的一种,特别短小灵活。文题叫《雅舍》,所谓“舍”,就是指房子,那么这是一座怎样的房子,又“雅”在何处呢?

研习:开门见山,要言不烦。有文体辨识的意识——点到了“小品文”,后面对其体式特征的感悟,应有所呼应。

二、梳理并分析文本

在预习基础上速览全文,思考并回答:

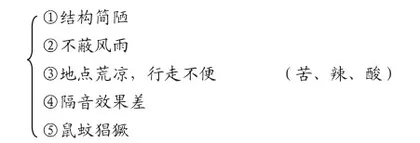

1.“雅舍”是一座怎样的房子?(侧重客观角度)

2.作者眼中的“雅舍”是怎样的?划出文中关键句——纵然不能蔽风雨,“雅舍”还是自有它的个性。有个性就可爱。(侧重主观角度)

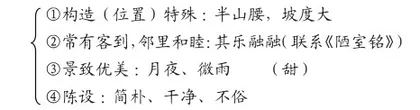

(此处第四自然段语言较为优美,可以齐读或请个别学生朗读。)

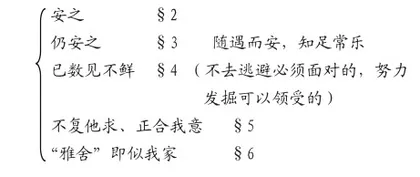

3.身处其中,作者心情如何?

——安然自足,怡然自得,恬然自安

此处第6自然段有点儿难以理解,引导学生品读,作重点分析——

该部分,以下这些地方学生理解有一定难度:“天地者万物之逆旅”?“人生如寄”?“客里似家家似寄”?——所谓“天地者万物之逆旅”,“逆旅”即为“客舍、旅馆”意,这句话是说“天地,原是世间万物的旅馆啊”。“人生如寄”即言“人生短促,就像暂时寄居在人世间一样”。综上,打头一句话首先表明作者与雅舍间的客观关系——“非我所有”,我是“房客之一”,颇有些事不关己之意。然后笔锋一转,当作者想到天地苍茫,人生只是过客,一个人又是那么卑微,一种珍惜的心情便油然而生(而不是放弃)——只要“我住‘雅舍’一日,‘雅舍’即一日为我所有。即使此一日亦不能算是我有,至少此一日‘雅舍’所能给予之苦辣酸甜,我实躬受亲尝。”

作者以一种感恩的心情来领受这份在乱世中的难能的馈赠。他很庆幸,在这样一个漂泊的时代,能有这样一个哪怕极其简陋的小小的居所可以容他栖身,可以让他品悟生命的酸甜苦辣。这里可说是作者的一种主观认知了,故前后表述并不矛盾。因为这份庆幸,这份感恩,所以接下来用刘克庄的诗句说“客里似家家似寄”——对我来说,“雅舍”即似我家呀——从中折射出的是作者一份随遇而安的心境。

写到此,似乎可以打住了,可是他又说——其实似家似寄,我亦分辨不清——这是啥意思呢?是不是在说——对我而言,最重要的,其实已不是“家”这种“实体”的存在,而是寻找到自己的精神归宿。我的心在哪里,哪里便是我的“家”,所谓“心安即是家”。至此,这整个一小节其实是在告诉我们雅舍于我之“意义”了——让我找到精神归宿。

所以,只有充分理解了这一段,才会明白作者何以如此喜爱“雅舍”。如果说前五段中雅舍之“雅”带给他的主要是一种“愉悦”,那么此处带给他的则更多是“安定”(或者说“安心”),“安定”是一种超越于“愉悦”之上的更深层次的内心感受。也可以说,此段是对前面情感的进一步总结和深化。

研习:有预习,有检查,且是以整体把握文本内容的形式融入课脉的检查,不露痕迹而又有深度的精神对话,教学形式可谓严谨而灵动。情脉的梳理,还有对借古人文句和诗句(“天地者万物之逆旅”“人生如寄”“客里似家家似寄”)抒怀的重点解析,见出由浅入深,重点突破的教学艺术,一如风行水上,行于所当行,止于所当止,全无半点滞涩。

不过,情脉的梳理,还可更加精致化。按“安之→仍安之→享之→惜之”的线索梳理,逻辑似更顺、更清晰一些。

三、结合文题,思考总结

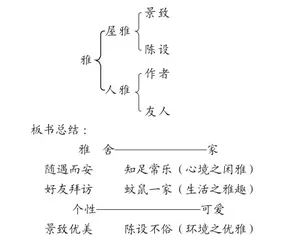

1.“雅”在何处?(学生可能会从以下角度作答,也不错,但简单。可适当引导)

梁实秋所住,实乃一典型“陋室”。然而,梁实秋却能用他的眼发现周遭环境的优雅,也能发掘出生活之雅趣,正因有了一颗随遇而安、知足常乐的心,“舍”才由“陋”而“雅”。梁实秋在雅舍寓居7年,翻译、创作了大量作品,《雅舍小品》即为此间成名之作。由此可见,于一个文人而言,心灵的安宁可以超越物质的匮乏。

2.为何称“舍”?(可与“屋”“居”比较)

——既含“自谦”(寒舍,茅舍),又透出一股书卷气,读书人的清朗之气。

研习:基于学情考虑,提出“心境之闲雅、生活之雅趣、环境之优雅”的情感意蕴结构,且厘清其间的关系——用他的眼发现周遭环境的优雅,也能发掘出生活之雅趣,正因有了一颗随遇而安、知足常乐的心,“舍”才由“陋”而“雅”,亦即心境之闲雅,催生了生活之雅趣、环境之优雅。这种感知变异的诗化写法,如果跟学生点明一下,再适当群文阅读,学生的体知、体悟应该会更深刻。另,按“环境之优雅→生活之雅趣→心境之闲雅”的逻辑引导学生总结,似更契合发现的逻辑。

对梁实秋雅舍寓居7年的成果介绍,看似轻描淡写,其实有“四两拨千斤”之妙。因为有了这一介绍,梁实秋诗情画意背后的吃苦耐劳,敬业乐业,勤于笔耕的形象才会走向前台,与文本中的文字构成深刻的呼应,有无相生,虚实相谐,先生既接接天气,又接地气的亲切形象才会更加深入人心。如果考证出有哪些具体的成果,一一枚举出来,先生在荒寒岁月诗意栖居,勤奋耕耘的形象一定更能化入学生心怀。

3.出示图片并配字“博学多才,优雅从容”,介绍——

梁先生淡雅从容,典型一绅士,持杖岸立,口衔烟斗,含笑窥乐。

《雅舍》1940年写于重庆。此时,国难当头,战乱频仍。处于大动荡时代的梁实秋,虽说也关注时势,忧患深重,甚至还参与政事,为国效力,履行国民职责,但他毕竟是个自由主义者,力图超然独立,安时处顺,自谋心境的平和豁达,不再介入现实纷争。在散文创作中,他回避时行题材,不为时局所左右,而自辟蹊径,专注于日常人生的体察与玩味,着眼于人性的透视和精神的愉悦。

开篇之作《雅舍》就显示了梁实秋的个人风格,奠定了这一系列小品文的基调。作者在文中虽然涉及国难时期的住房问题,如实描述雅舍的简陋与困扰,却不怨不怒,心平气和,随遇而安地玩味起个中情趣。

梁实秋的散文注重“趣味”。但这趣味绝非庸俗低级,而是力求在不如意的生活状态中,找到真正属于自己的精神世界。所以,尽管住所破败而简陋,在作者的眼中却十分的“雅”。

4.这样的人,是不是独此一个?除了他,你还能想到谁?

颜渊。

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

孔子。

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

苏轼。

“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而为色,取之无禁,用之不竭。”

5.这样一类受到中国传统文化熏陶的知识分子(或艺术家),他们追求的到底是什么?(采用填空形式)

他们追求的,不是 ,不是 ,也不是 ;而是 , , 。

(参考:不是锦衣玉食,不是宝马香车,也不是平步青云,飞黄腾达;而是一方安静的书桌,一杯沁人心脾的香茗,是三五知己,纵谈畅饮,惺惺相惜,肝胆相照,即使沉默,也是一种契合。)

6.小结。这就是我们中国的传统文人:胸怀宽广,安贫乐道,会生活,有信仰。梁实秋如是说:“快乐是在心里,不假外求,求即往往不得,转为烦恼。有时候,只要把心敞开,快乐也会逼人而来。这个世界,这个人生,有其丑恶的一面,也有其光明的一面。良辰美景,赏心乐事,随处皆是。智者乐水,仁者乐山。雨有雨的趣,晴有晴的妙,小鸟跳跃啄食,猫狗饱食酣睡,哪一样不令人看了觉得快乐呢?”这样的文人,当代已不多。瞻望他们,可以让我们在这个俗世、浮世获得一片清凉、一份安然以及一种洒脱。

7.有感情诵读“‘雅舍’非我所有,我仅是房客之一……其实似家似寄,我亦分辨不清”一段。

8.总结

这是一篇文质兼美的文章,除了品味幽默风趣的语言,体悟文章内涵,我们更应该学习梁实秋先生从苦难中寻找诗意、将辛酸化做幽默的豁达胸襟和闲适、散淡的心态与随遇而安的情怀。

梁实秋的散文篇篇各呈异彩,令人爱不释手,推荐同学们阅读《雅舍小品》系列的散文集。

研习:此环节进入了言语气韵层的体悟,由个到类,深入感受作者的言语人格,且深入到中国传统文化的精神道统层面,立意高远。推荐学生阅读梁实秋《雅舍小品》散文集,化单篇阅读为整本书阅读,是真正意义上积淀语文素养之引领。用“他们追求的,不是 ,不是 ,也不是 而是 , ,”句式进行表达训练,包括后面的比较赏析作业设计,皆为激活学所学,实现“占有式学习”向“存在式学习”飞跃之举,让教学设计显得非常扎实、大气。

拓展联想时,如果引入夏丏尊的散文《白马湖之冬》,适当介绍其与《雅舍》相通的情怀雅趣,引发学生的阅读兴趣,甚至鼓励学生将二者进行比较,是否更能坚守语文体性?

四、作业布置

任选角度,比较赏析梁实秋的《雅舍》与刘禹锡的《陋室铭》,写一篇不少于600字的作文。

[教学设计:周月芳,江苏苏州第一中学]

总评——

文本是完整系统的精神结构。寻不到好的切入点,很难进入文本内部一窥堂奥。

如何寻找,鲁迅有比照“未定稿”的建议——凡是已有定评的大作家,他的作品,全部就说明着,“应该怎样写”。只是读者很不容易看出,也就不能领悟。因为在学习者一方面,是必须知道了“不应该那么写”,这才会明白原来“应该这么写”的。孙绍振有还原比较的建议——通过价值还原、艺术感觉还原、情感逻辑还原、历史语境还原等方法,揭示文本的篇性。

两种建议从不同角度,道出了发掘独感、独识、独创的重要性。任何优秀的文本,均是共感与独感、共识与独识的统一,并以个性化的方法表现出来,形成属我个性和智慧——篇性。写作中,借力发力,借声发声,借光发光,形成属我的魅力,从来都是优秀作家的追求。无论是王充的“各以所禀,自为佳好”说(王充《论衡·自纪》),还是贺拉斯的强调:“凡庸得不到宽恕,神、人和书贾都不会宽恕诗人的凡庸”[2],莫不是道出了这一颠扑不破的真谛。