寻找等量关系 感悟转化原理

作者: 罗维 宋煜阳

【课前思考】

“曹冲称象的故事”是《义务教育数学课程标准(2022年版)》第二学段综合与实践领域的主题活动内容之一。本课作为该主题活动内容的开篇之课,以学生熟知的经典历史故事为依托,旨在引导学生理解“等量的等量相等”和“总量等于各分量之和”这两个基本事实,感悟转化的数学思想。

由于学生在二年级的语文课中已学过《曹冲称象》,多数学生能够大致复述、归纳曹冲称象的基本步骤和方法。前测发现,虽然多数学生对曹冲称象的故事很熟悉,但对于“曹冲称象的依据是什么”“是把哪个物体质量进行转化”“为什么大象和一堆石头的质量和一样”等问题仍不理解。由于比较抽象,学生需要借助具体情境问题不断感悟知识。因此,在学生理解曹冲称象的数学原理的基础上,教师可以通过转化策略解决问题,引导学生运用两个基本事实进行解释,积累说理的活动经验,培养学生的数学眼光和数学思维。

【活动实践】

一、故事导入,引发数学思考

师:同学们,今天我们要一起学习曹冲称象。

(教师板贴“曹冲称象”,学生齐读)

师:读了这个课题,你们有什么问题吗?

生:我们在二年级语文课上已经学过了《曹冲称象》,为什么还要学呢?

师:真是会思考的孩子。是呀!语文课都学过了,那你们觉得数学课为什么还要学呢?

生:语文课学的是曹冲称象的方法,数学课学的可能和秤有关。

师(小结):同学们都认为这个故事中有语文课没有讲到的数学知识。现在请大家用数学的眼光来重新看曹冲称象,看看里面还藏着哪些和数学有关的内容。

(播放故事视频)

【设计意图】教师从语文课的话题入手,引发学生思考为什么语文课学过的内容数学课还要学习,引导学生初步用数学的眼光观察世界。

二、梳理步骤,聚焦使用工具

1.描述身边物品的质量

师:故事中的大象的重量数学上也称为大象的质量,书的重量就是什么?

生(齐):书的质量。

师:这个小朋友的体重呢?

生(齐):就是这个小朋友的质量。

2.梳理称象方法和工具

师:故事中一共出现了几种称象的方法,分别用到了哪些工具?

学生讨论得出三种方法。

师:请大家对称象步骤进行排序。

学生讨论,教师板书如下:

【设计意图】本环节进行了两次梳理,第一次是在故事回顾中聚焦称重工具;第二次是梳理出称象过程的关键步骤,筛选出步骤方法,为下个环节的学习做好铺垫。

三、重温转化,构建等量关系

1.讨论船在称象过程中所起的作用

师:哪几个步骤用到了船?

生:在①、②、③、④步中用到了船。

师:船在这个过程中起到了什么作用?

生:船是用来称大象的。

生:船就像我们学过的等量代换,它把大象换成了石头。

2.建立“大象的质量=船上石头的总质量”的等量关系

师:称的明明是大象的质量,为什么曹冲要把大象换成石头?

生:因为大象太重了,无法称,但是石头的质量是可以称出来的。

师:除了石头还可以换成什么?

生:可以换成沙子。

生:可以换成砖块。

生:只要可以用秤称出重量的都可以换。

师(小结):因为大象不能直接称,换成石头就可以称了。

(板书“不能称→可以称”)

师:在换的过程中保证质量不变,这样的换法就叫做转化。

(板书“转化”)

师:在换的过程中,曹冲是怎样保证质量不变的?

生:他在船舷上刻了一条线。

师(小结):放石头下沉到画线处是为了保证大象的质量和船上石头的总质量相等,这就是两个相等的量。

教师板书如下:

<E:\杂志\江西教育B版\2025年\2期\寻找等量-5.tif>

3.建立“船上石头的总质量=各次称出的石头质量的和”的等量关系

师:那接下去船上的一大堆石头怎么办?

生:一小块一小块地称,然后再把称出来的质量合起来。

师:你能在这里找到转化吗?

生:船上一大堆石头的总质量转化成了一小块一小块石头的质量,把每一小块石头的质量合起来就是石头的总质量。

师:你找到的就是第二组相等的量,船上石头的总质量转化成各次称出的石头质量的和。

教师板书如下:

师:你知道这里的“各次”“质量的和”分别表示什么意思吗?

生:各次就是每一次。

生:“质量的和”表示把每一次称出来的质量加起来的和。

【设计意图】本环节是这节课的核心教学内容,教师以两个关键问题引领学生探讨船的作用与价值,第一个关键问题是:船在这个过程中起到了什么作用?第二个关键问题是:除了石头,还可以换成其他东西吗?通过这两个关键问题,学生慢慢意识到,不管是船还是秤,两种工具的价值就是“换”,把不能称的换成可以称的,这就是转化的本质。

三、依托情境,理解基本事实

1.理解“等量的等量相等”的含义

师:观察黑板上的两个等式,你们有什么新的发现?

生:我发现大象的质量、各次称出的石头质量的和都等于船上石头的总质量。

师:谁能上来修改一下,把这两个式子变成一个式子呢?

学生调整如下:

师:在这个连续相等的式子中,你们能找到哪些相等的量?

生:大象的质量等于船上石头的总质量。

生:船上石头的总质量等于各次称出的石头质量的和。

生:大象的质量等于各次称出的石头质量的和。

师:这组相等的量没有直接表示出来,你们又是怎么知道的呢?

生:因为大象的质量和各次称出的石头质量的和都和船上石头的质量相等,所以它们也是相等的。

师:大家说得很好!这是相等的量,这也是相等的量,相等的量和相等的量也是相等的,所以我们说“等量的等量相等”,这是一条重要的数学规律,同学们读一读。

师:在刚才整理的过程中,你们先找到了哪个等量?

生:船上石头的总质量。

师:那第二个等量表示什么意思?

生:大象的质量和各次称出的石头质量的和。

生:表示的是大象的质量和各次称出的石头质量的和相等。

2.理解“总量等于各分量之和”的含义

师:我们利用船和秤,将大象的质量转化成了每一块小石头的质量和,每一块小石头的质量加起来就是船上石头的总质量,也就是大象的总质量。这也是一条重要的数学规律:总量等于各分量之和。

师:在曹冲称象的故事中,各分量之和指的是什么?总量又指的是什么?

生:各分量之和就是把每一小块石头的质量合起来的意思。

生:总量就表示船上石头的总质量。

【设计意图】三年级的学生对两个基本事实的理解是有难度的。因此,在教学中,教师充分利用曹冲称象的故事,并从中引出两条基本事实,得出规律后,又让学生借助故事理解基本事实,进一步加深对基本事实的理解。

四、运用转化,解决生活问题

1.称出一个两个月的婴儿的质量

师:现在要用体重秤称两个月婴儿的质量,你们有办法吗?

生:往家里的浴缸里倒入一些水,放一个澡盆在里面,先把婴儿放到澡盆里,沿着水面画一条线,然后把婴儿抱出来,放一些书进去使澡盆下沉到画线的地方,然后再称一下书的质量,就可以知道婴儿的质量了。

师:他直接模仿曹冲称象的方法,现学现用!谁来找一找这个方法中的两个等量分别是什么。

生:第一个等量是一堆书的总质量,第二个等量是婴儿的质量和书的质量的和相等。

师:还有其他的方法称出婴儿的质量吗?

生:也可以妈妈先抱着婴儿称出质量,然后妈妈自己称一下,最后两个质量相减就是婴儿的质量。

师:这种方法运用了哪一条数学规律呢?

生:用的是总量等于各分量之和这一条规律。

师:要求婴儿的质量,应该怎么做?

生:只要把妈妈和婴儿的总质量减去妈妈的质量,剩下的就是婴儿的质量。

2.称一张A4纸的质量

师:一张纸那么轻,怎样才能称出它的质量呢?

生:可以先数出100张纸,称出质量,然后再除以100,就是一张纸的质量。

师:这又是运用了哪一条规律呢?

生:运用的是总量等于各分量之和这条规律。

师:这里的分量表示什么?

生:表示的是每一张纸的质量。

师:先算出100个相同的分量,然后再利用除法求出一个分量,这也是一个好方法。

3.出示生活中的情景,寻找相等的量

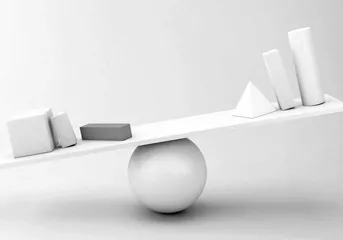

师:仔细观察上图,你能找到哪些相等的量?

生:两个圆柱的质量和六个正方体的质量相等。

生:两个圆柱的质量和一个球的质量相等。

生:六个正方体的质量和一个球的质量相等。

师:前面两个相等的量都是通过天平直接得到的,那第三个等量关系又是怎么来的呢?

生:因为六个正方体的质量和一个球的质量都和两个圆柱的质量相等,所以它们也是相等的。

师:哦,原来等量的等量相等。

【设计意图】学生通过计算“婴儿质量”“1张白纸质量”,在天平中找等量关系,巩固两个基本事实,同时在比较中初步感悟不同的转化方法适合不同的生活情境。

五、全课小结,延伸思考

师:现在你们来说一说,语文课和数学课的“曹冲称象”有什么不一样?

生:在数学课上,我知道了等量的等量相等、总量等于各分量之和这两条规律,这在语文课上是没有的。

生:在数学课上,我还知道了船和秤的作用都是用来转化的。

师:本课我们从数学的角度讨论了怎样称像大象这种特别巨大的动物的质量,那到底大象有多重?又该用什么样的单位来描述呢?在后面的学习中我们还将进一步研究。

【设计意图】课尾结语与开课导入环节相呼应,打破了学科边界,既回顾本课,也引导学生发现学科之间的差异,进一步感受数学视角下的事物特性。

【课后反思】

一、依托故事,在具身操作中感悟基本事实

在教学中,教师紧紧围绕曹冲称象的故事设计了三个阶层活动来引导学生理解数学的基本事实。第一个层次,学生通过对故事的梳理,挖掘并提炼出两组等量关系,即大象的质量等于船上石头的总质量,船上石头的总质量等于各次称出的石头质量的和。第二个层次,学生观察两组等量关系,凭借已有的等量关系的经验以及对中间量的推理分析,将两组等量关系改写成连等形式。第三个层次,学生结合故事说一说两个等量分别指的是什么,相等又表示什么。学生从具体故事入手,经历寻找、分析、解释的步骤,感悟基本事实,逐步建立起对抽象数学事实的清晰认知。

二、借助生活,在问题解决中感悟数学思想

对转化思想的理解是本课的核心。关于转化思想的感悟,主要落实在两个环节:一是在基本事实的学习环节中,教师借助“船”和“秤”让学生体会转化的目的就是“换”,把大象的质量换成石头的质量,把一大堆石头的质量换成一小堆石头的质量和;教师引导学生借助石头理解“等量”,在船上画线,保证大象的质量和石头的质量相等,通过这种等量关系实现了转化。二是在练习环节中,称取婴儿的质量和一张白纸的质量时,需要深入思索怎么换、怎样保证相等,通过这样的思考,学生能够进一步巩固和运用转化思想,深刻理解转化的本质在于寻找合适的替换方式,同时确保等量关系的存在,从而将复杂的问题转化成简单的问题,提升解决实际问题的能力。

三、突破思维定式,在学科融合中培养数学眼光

在教学中,教师着力突破学生对曹冲称象的思维定式,将语文学科与数学学科加以融合。一方面,语文课先行学习的优势,为学生理解整个称象的过程奠定了良好的基础,有利于教师引导学生对故事进行深入剖析,寻找其中蕴含的等量关系,进而促使学生体会到数学基本事实的深刻内涵。另一方面,学生通过对比,能够清晰地发现,面对同一事物时,语文学科和数学学科视角所存在的差异。学科融合教学,不仅丰富了课堂的趣味性和多样性,更激发了学生的学习热情和探索欲望,在生活中更敏锐地捕捉数学的影子,运用所学知识去探索未知的数学世界。

(作者单位:浙江省慈溪市第四实验小学 浙江省宁波市奉化区教育局教研室)