审美对话:让低段学生在图诗融合中学习古诗

作者: 沈月

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在第一学段的“阅读与鉴赏”目标中提出“借助读物中的图画阅读”“诵读儿歌、儿童诗和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美”的教学要求。统编小学语文教材低段选编的古诗选文贴近儿童生活,语言简洁明快、通俗清丽,每一首古诗都如同一幅美丽动人、生机勃勃的画卷。

统编小学语文教材的特色之一就是古诗插图多以中国水墨画的形式呈现。插图内容与古诗内容相呼应,做到了“诗中有画,画中有诗”。低段学生又对形象直观、色彩鲜明的事物感兴趣,教材插图正是学生的兴趣之源,他们习惯于读文之前先看图。此外,“新课标”对核心素养进行了内涵凝练,其中包含了“审美创造”,即“学生通过感受、理解、欣赏、评价语言文字及作品,获得较为丰富的审美经验,具有初步的感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力”。

基于以上多方因素,笔者进行一年级古诗教学时,运用了“图诗融合”的教学方式,通过“赏美、品美、创美”三条路径,进行审美对话,引导学生初步感知古诗的韵律美、语言美、艺趣美。

一、赏美:以“图”创境,初感古诗韵律美

赏美是提升学生审美素养的最初阶段。苏霍姆林斯基指出,儿童的思维是建立在声音和画面基础上的。古诗是用极其精炼的文字写成的,是一种精巧别致的语言艺术,韵律美是古诗的特点之一。只要有一定乐感的初级读者都能对古诗的节奏、韵律有所感知和体会。

“新课标”也指出要“创设学习情境”“激发学生探究问题、解决问题的兴趣和热情,引导学生在多样的日常生活场景和社会实践活动中学习语言文字运用”。笔者认为,在古诗启蒙教学阶段要巧妙运用插图和音乐创设学习情境,拉近学生与古诗的距离,帮助学生初步感知古诗学习的趣味,让学生沉浸在古诗韵律美中,获得初步的审美体验。

(一)以图“引”诗,读好节奏美

著名教育家布鲁姆曾说:“学习的最大动力,是对学习材料感兴趣。”教学不仅是知识的传授,还是唤醒和鼓舞学生的途径。在进行古诗教学时,以学生的兴趣为切入点,以图激趣、以图引学,不仅要注重与古诗相关的知识技能的传授,还要注重对学生审美兴趣的培养。

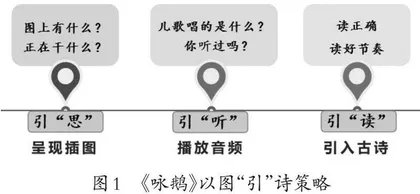

《咏鹅》是统编小学语文教材一年级的第一首诗,且不少学生在早期阅读、启蒙儿歌的熏陶下已能熟读该诗。基于学情,笔者在导入环节是这样操作的(如图1)。

笔者通过插图引“思”,让学生关注画面内容,引导他们初步感知白鹅的美丽;之后在古诗音频的助力下,唤起学生的阅读或听儿歌经历,让学生产生一种亲切感。从看到听,再到朗读古诗,就水到渠成了。

在插图与音频的铺垫下,教师创设有趣的学习情境,引出古诗内容,不仅让会读、会背的学生更新了阅读经验,也让没有读过古诗的学生兴趣盎然。开篇之诗的学习,就要让学生在无压力的状态下充分借助插图。教师应巧设教学情境、以图引学,引导学生主动融入古诗,感受古诗的节奏美。

(二)以图“吟”诗,唱出音韵美

以图“吟”诗即配着音乐,学生看着插图,有感而发,可以学着古人那样“摇头晃脑吟唱”,也可以像“古诗新唱”那样个性发挥。此外,低段的古诗朗朗上口,都是吟唱的绝佳素材。

以《江南》为例,它属于“乐府诗”,是两千多年前人们专门收集、整理的诗歌,这些诗都是可以吟唱的。教学时,笔者生动地讲述:“江南真是个好地方,这里的孩子可以划着小船采莲,可以看到活泼可爱的小鱼在莲叶间游玩嬉戏。让我们看着插图、伴着音乐,一起吟唱这首诗吧!”然后,通过图2中的三步,指导学生吟唱。

插图与音频的同步呈现,能帮助学生在感知江南画面美的同时体会古诗的音韵美。教师可以让学生先跟着节奏哼一哼;然后全班一起唱一唱,再次感受江南鱼米之乡的特色;最后一边唱,一边模仿采莲姑娘的动作、鱼儿游动的场面。从吟唱到演唱,学生能充分感受古诗学习的乐趣。

以图“吟”诗,能激发学生学习古诗的热情,让他们浸润在古诗欢快的旋律中,使枯燥的朗读变得有趣味,使抽象的内容变得具体,也让古诗背诵水到渠成。以图“吟”诗能让学生真真切切地感受到古诗的音韵美。

二、品美:沿“图”寻意,探寻古诗语言美

诗是无形画,画是有形诗。画面类、情感类的古诗,字里行间无不透露出美景、美情、美言,品味美是提升审美素养的第二层次。但低段学生,由于认知的局限性,无法仅通过朗读来感受到古诗语言文字所传递的美。这时,教师作为学习的引路人,应借助插图,让学生品析古诗的主要内容,体会古诗的文字美,使学生获得审美熏陶。

(一)以图化诗,感知明亮鲜艳的画面美

“新课标”在“发展型学习任务群”第二层的“文学阅读与创意表达”板块中指出:“(第一学段学生应)诵读表现自然之美的短小诗文,感受大自然的美景与变化。”通过前期梳理(见表1),笔者发现统编小学语文教材一年级的13首古诗中有9首是写景诗,古诗插图均为彩色的水墨画,呈现了自然之美,给人以美的视觉冲击。另外4首写人与写景结合的古诗所配的插图也生动形象地呈现了相应场景,不仅丰富了画面内容,也让学生更好地理解了诗中的人物活动。

统编小学语文教材一年级下册的《画鸡》一诗,所配插图为:旭日东升,一只雄赳赳气昂昂的大公鸡立于一块大石头上,仰天啼鸣,大公鸡有着大红色的鸡冠、雪白的羽毛、黑黑的尾巴,旁边的绿竹青绿油亮,形成了一幅明亮鲜艳的画面。画面内容与古诗中的“头上红冠、满身雪白、叫”等一一对应。教学中,笔者引导学生图诗对比着读,圈圈古诗文本中描写的对象,找找插图画面中的对应内容,聊聊对古诗内容的理解。借助插图,学生不仅知道了古诗在讲述大公鸡,还知道了这是一只头上长着红色鸡冠的、全身雪白雪白的大公鸡,也明白了“鸡冠”就是鸡头上高起的肉冠,像帽子一样;“满身”就是全身、浑身上下的意思,轻松化解了学习难点。

通过以图化诗,学生轻松读懂了古诗内容,化解了学习难点,感受到了插图的生动贴合,也在脑中形成画面感,助力背诵。

(二)借图品意,感受天真烂漫的童趣美

低段教材中有不少古诗是反映儿童生活、充满童真意趣的佳作,古诗的插图有景、有人(孩童),插画中的孩童与低段学生的年龄相仿,学生学习这类古诗比较容易有代入感。教学中,教师可以借助插图,引导学生读懂内容,感知诗中孩童的天真烂漫。

统编小学语文教材一年级下册白居易的《池上》就是一首富有童趣的古诗,中国风的插图将诗中景物、人物与画中内容一一对应,诗画融合,清新雅致。在学习诗句“不解藏踪迹,浮萍一道开”时,笔者通过以下四步帮助学生感知童趣美。

第一步,借图解难词:圈出不理解的词,从插图中找一找相关事物,说一说自己的理解。相机认识“迹”,理解“踪迹、浮萍”。

第二步,感行为之趣:通过自己与诗中孩童活动的对比,感知孩童采莲活动的有趣,体会孩童的快乐。

第三步,感想法之趣:借助插图想象“浮萍一道开”的画面,理解句意“浮萍暴露了孩童的踪迹,孩童不懂得隐藏”,体会孩童的天真可爱。

第四步,感外貌之趣:通过插图,感知孩童长相可爱,古代服饰别致。

在插图的助力下,学生不仅理解了“踪迹”“浮萍”等词义,还能结合诗句内容,感受到古代同龄人的天真可爱。

(三)以图会诗,揭秘多元丰富的情感美

古诗讲究押韵、对仗,用词简洁且意蕴深远,学生通过多种形式的诵读、猜读,能对古诗内容有初步感知,但有时即使能理解古诗字面含义,却不一定能体会其中蕴含的情感。这时,插图就成了连接诗人与学生心灵的桥梁,通过以图会诗的方式,学生能与千百年前的诗人心意相通,产生情感共鸣。笔者认为对低段学生来说,古诗情感美的体验需把握一个度,即根据学段特点、古诗内容,初步体验,点到即止。

以《赠汪伦》为例,教师可以通过“读—看—联—悟”四步引导学生借助插图,初步感知送别之情(如图3)。

在学生读好古诗的基础上,引导学生看插图,关注插图描写的环境及李白与汪伦的动作、表情,联系自己与好朋友在聚会后分别时的场景,由此及彼,感受李白与汪伦告别时的情感。

不管是分别的不舍,还是对故乡的思念,诗人在古诗之中表达的情感都是值得学生品味的,都是一种美的体验。以图会诗,能让学生感受到多元丰富的情感美。

三、创美:宏“图”大展,表现古诗艺趣美

创造美是审美素养的最高境界。有人说,要求低段的学生“创造”是否要求太高,他们未必能达到这一境界。其实不然,低段的学生是年龄小,但不缺想象力与创造力。将古诗教学与想象表达、美术创作有机融合,不仅能让学生感受古诗别样的艺趣之美,还能让他们通过语言及绘画表现美。

(一)以图链想,丰盈情境表达美

学生在阅读文字作品和接触视觉形象(图画)时,可以激活形象思维,提升想象力和表达能力。古诗插图既真实地再现了古诗内容,也隐藏着插图外的留白。在古诗教学中,笔者充分发挥插图留白的作用,激发学生无限想象,借助插图更好地想象古诗场景、人物动作、人物对话,用自己个性化的语言丰盈古诗情境,表达古诗之美。

统编小学语文教材一年级下册《寻隐者不遇》的插图内容为在山间的一棵大松树下,一位头发花白的老人正在和一个孩童对话,老人望着孩童手指着的方向。而老人与孩童问答时的表情、问答的内容都给学生留下想象的空间。教学时,教师可以引导学生看图,启发他们把老人、孩童的表情、动作及对话内容,想象、描述出来。

师(出示插图):孩子们,这就是古诗所描绘的场景。看着图,请发挥你们的想象,说说诗人贾岛和诗中童子是怎么问、怎么答的。

生:我觉得诗人是很有礼貌地问:“小朋友,你的师父在吗?”

师:你能结合生活实际想象,关注到了诗人问的语气。

师:那童子呢?

生:我觉得童子也是有礼貌地回答的,他说:“我师父在那边的山上采药。”

生:童子一边说一边还把手指向了远方,告诉诗人:“看,我师父在远处的山上采药。”

师:你关注到了图上童子的动作,真会观察,真会想象。

借助插图想象补白,既促进了学生对古诗的理解,又有助于培养他们的观察能力、想象能力和创造性思维,助力他们的语言表达。在低段古诗教学中,只要教师有意识地引导学生进行这样的训练,从补白一个词语、一个句子到补白一段对话进阶,那么在中段的古诗学习中,学生就能看插图说几句话,对古诗内容的理解也就水到渠成了。

(二)以诗补画,童心妙笔再现美

苏霍姆林斯基说:“绘画是发展儿童创造性思维和想象力的手段之一。孩子们可以用图画编故事,画童话。”在古诗教学时,除了利用教材插图助力学生学习古诗,还可以鼓励学生依据自己对诗的体会,画出诗中描绘的场景。学生利用手中画笔勾勒古诗内容的过程,也是他们进一步理解古诗内容的过程。

统编小学语文教材一年级上册《风》的教材插图内容是:枯黄的树叶在秋风的吹拂下,纷纷扬扬飘落下来,插图对应的诗句是“解落三秋叶”。而另外三句诗涉及的内容在插图中并未呈现。因此,笔者引导学生在充分朗读古诗后,也来画插图。图4是学生创作的插图,三幅画生动地展现了春风吹来,花儿竞相开放;狂风吹到大海上,卷起巨浪;微风吹进竹林,竹子随风摆动。与另外三句诗一一对应。

学生的画充满了个性,彰显着他们独特的审美情趣,个性化的艺术再创造,加深了学生对古诗内容的理解、记忆与感悟。同时,绘画也为学生的古诗学习提供了很好的反馈方式,形成古诗学习的闭环。

古诗是审美视域下语文学习的重要内容,教师应充分利用古诗插图,通过“图诗融合”路径,引导学生徜徉在古诗学习中,开展审美对话,带领学生感受美、运用美、创造美,以美育人,以文化人,切实提升学生的审美素养。

(作者单位:浙江省嘉兴市海盐县向阳小学)