探秘奇妙的童话世界

作者: 许红【摘 要】 小学语文教材中的童话单元归属于“文学阅读与创意表达”学习任务群。创设举办“校园童话艺术节”的真实情境,设计“童话故事我来读”“童话剧我来演”“童话世界我来画”“童话故事我创编”四大学习任务,学生可以在真实情境中学习、建构、协同,学习从课内走向课外,从被动走向自主,从知识走向素养。

【关键词】 童话 单元教学 学习主题 创设情境

一、确立单元学习主题

小学语文教材四年级下册童话单元编排了精读课文《宝葫芦的秘密(节选)》《巨人的花园》,略读课文《海的女儿》以及习作“故事新编”和“语文园地”五个板块的内容。

本单元的导语是:“奇妙的童话,点燃缤纷的焰火,照亮我们五彩的梦。”单元导语向我们展示了这个单元的人文主题——中外经典童话,单元页还揭示了本单元阅读和习作的语文要素:一是“感受童话的奇妙,体会人物真善美的形象”,二是“按自己的想法新编故事”。

从教材来看,几乎每册都有童话,但童话主题单元只有四个,分布在二、三、四年级。

我们纵向分析,首先看阅读目标,初看可能感到区分不大,但是细读会发现,学生在二年级的学习任务是感受童话有趣的想象;到了三年级,学习任务是感受童话丰富的想象;而本单元的学习任务是在感受童话奇妙的基础之上,体会人物真善美的形象。这是一个相互衔接、由易到难、螺旋上升的学习过程。

本单元的表达要素是按自己的想法新编故事,是在学生尝试过续写故事、编童话,以及“学写一件事,把事情写清楚”的前提下安排的。为什么在表达上由“编故事”到“按自己的想法新编故事”呢?童话是儿童看待世界的一种方式,儿童的思想观点随着年龄增大在逐步成熟和深化。当他们对同一个故事的结局有了不同的思考时,就会对生活的世界产生更深的感受。

再来横向比较,看教材之间的关系。仔细研读教材,我们发现同样是体会人类的真善美:《宝葫芦的秘密(节选)》是常人体童话,通过真实的生活,反映人物之真;《巨人的花园》是超人体童话,通过环境变化,反映人物之善;《海的女儿》是拟人体童话,通过奇幻的景物,反映人物之美。三个故事,不同的人物形象,但都传达着相同的价值观,即人类对真善美的追求与向往。

当把整个单元进行横向和纵向比较之后,我们清晰地认识到,教学目标的确定要有一个转型,我们要转变思想,要从“教书”走向“育人”,以提高学生的综合素养。

二、搭建任务群框架

经过上述分析,我们将本单元定位在发展型学习任务群,也就是“文学阅读与创意表达”学习任务群。

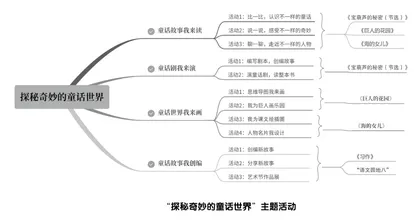

在三上第三单元“走进童话世界”主题学习的基础上,我们确定了本单元的学习主题为“探秘奇妙的童话世界”,创设了“校园童话艺术节”的情境,通过“童话故事我来读、童话剧我来演、童话世界我来画、童话故事我创编”四大学习任务,形成结构化、系统化、情境化的学习方案。学生在真实情境下,主动学习,为“校园童话艺术节”做准备,将童话所传达的真善美的理念,通过多种方式运用到自己的生活中。(如下图)

三、具体落实与实施

我们把任务一“童话故事我来读”定为单元整合初读课,安排了三个活动,让学生从不同的侧重点去初读感知三篇童话。活动1:比一比,认识不一样的童话。以“默读课文,找不同”的游戏方式来引导学生初读课文,通过交流发现三篇童话的不同之处,如:三篇童话中有两篇是外国的,一篇是中国的;三篇童话有两篇是节选原作的开头部分,一篇是完整的;三篇童话中一篇是常人体童话,一篇是超人体童话,一篇是拟人体童话。活动2:说一说,感受不一样的奇妙。以“找找每篇童话奇妙之处在哪里,读给同桌听”这一活动要求,让学生聚焦重点段落大声朗读,同时聚焦生字词进行整合比较教学。活动3:聊一聊,走近不一样的人物。通过谈一谈自己对人物的初印象,在头脑中给人物画像,聚焦故事的主人公,借此环节对每篇课文的主要内容进行简单梳理。

通过细读文本,我们发现《宝葫芦的秘密(节选)》的奇妙在于普通的少先队员王葆与宝葫芦之间发生的故事,原来普通人也可以成为童话故事的主角。因此,我们把任务二“童话剧我来演”聚焦到《宝葫芦的秘密》这篇童话,通过“编写剧本,创编故事”和“演童话剧,读整本书”这两个活动来推进文本学习。该文本语言平白,对话很多,主人公王葆很贴近现实生活中的学生,适合作为课本剧表演的素材,易于表演;学生在学习四上第八单元《西门豹治邺》时就了解过如何编剧本,有一定的基础。课文是《宝葫芦的秘密》这本书的节选,但表演的素材可不局限于课本,借此可以激发学生阅读整本书的欲望;通过表演的形式,让学生参与其中,能较好地促进学生对人物真善美品质的感知和体会。

通过研读,我们还发现《巨人的花园》《海的女儿》不仅有真善美的人物形象,更有奇幻的场景和丰富的幻想。怎样让学生在读童话的过程中全方位地发现美、感受美、创造美?我们想到了向“跨学科学习”借力,通过任务三“童话世界我来画”的实践活动来推进学习。

画什么?依教材特点而定。首先,《巨人的花园》结构清晰,巨人与花园前后的变化对比鲜明。因此,我们设计了“思维导图我来画”的学习活动,通过思维导图“孩子玩—巨人赶—孩子去—花园荒—孩子来—花园兴—巨人乐”,将课文内容结构化、清晰化,有效训练学生结构化的思维,从而帮助他们建立起清晰的逻辑框架。

再从这个思维导图出发,通过对比,可以感受故事情节、巨人和花园前后的变化。通过梳理因果关系发现“孩子”的重要性,文章的主旨“孩子却是最美的花”显而易见。结构化的思维方式也为习作创编故事做了很好的铺垫,学生在这个过程中明白:好的故事需要情节多变,想象奇妙,人物形象丰满。

课文后面的“小练笔”也给了我们很好的启示。因此,我们设计了“我为巨人画乐园”学习活动。学生在画的过程中,一方面会结合生活实际设计玩的项目,一方面又会根据巨人的特点想象如何玩得“与众不同”。学生的理解在加深,思维在发展,快乐的心理体验也随之产生,写作自然也会多一些兴趣与乐趣。

《海的女儿》这篇童话故事画面感极强,而文中仅有一幅“小公主”的插图。在品读文字的基础上,我们设计了“我为课文绘插图”的学习活动,学生可以画海王宫殿,可以画奇异的珊瑚,也可以画美丽的小公主……刚好四年级的美术教材有一个单元就是绘画和制作与海洋相关的内容,“品读+绘画”较好地实现了学科的融合。在活动中,将语言转化为画面,是对文本再理解、再加工的过程,学生不仅获得了创作的乐趣,更能获得审美体验。

那么如何感知人物的形象呢?我们设计了“人物名片我设计”,以此活动来引领学生聚焦人物,概括其特点,如小公主漂亮、不爱讲话、爱思考、爱听故事、对人类世界充满向往等。通过该活动,让学生以一种特殊的方式走进童话,走近童话人物,在童话的世界里收获更多的美好与成长。

“童话故事我创编”这一任务主要聚焦习作和“语文园地”的学习。通过故事新编,学生创造性地对童话作品进行改编,表达自己对自然、社会、生活的个性化思考。

当我们用项目改造学习、用学习创造项目时,就意味着教学方式的转型;当我们以课程思维建构“新目标”,以结构化学习经验重组“新内容”,以学科实践统领“新教学”,以真实情境问题解决推进“新评价”时,学习将真正从课内走向课外,从被动走向自主,从知识走向素养。※

(作者单位: 江苏省句容市实验小学)