“慢”与“漫”:中年级习作想象思维培养的路径

作者: 李梦月【摘 要】 培养中年级学生想象思维,教师应遵循学生想象思维发展的规律,为学生营造自由舒适的想象环境。通过课堂内外的教学,每一个学生在方法学习、工具应用等过程中培养想象力,在“慢”与“漫”中一步步冲破想象习作的困境,实现习作能力的进阶。

【关键词】 中年级 习作想象思维 培养路径

一、想象思维“慢”生长:在不疾不徐中滋养

想象思维的发展应顺应儿童的认识规律和思维发展规律,尊重儿童思维发展的特点,给予儿童思维成长的空间。中年级习作教学,应使儿童循序渐进地习得想象习作的方法,引导其发展和提升想象思维的能力。

(一)注重“规律”,而非“规则”

想象是在对表象加工处理的基础上再创造形成新形象的心理过程,想象思维的发展需要时间的积淀。数据研究显示:一年级儿童处于表象的记忆水平,对记忆进行改造的成分很少;三、四年级的儿童正处在表象再造水平阶段,但在新颖性和独特性等方面尚未有所体现;五年级以上的儿童正逐步向创造水平发展。这说明了儿童创造水平的增长并不是匀速的,儿童在想象上的发展水平存在着年龄的差异。

在教材中,想象习作的内容由编写童话故事到想象自己的生活,最后到创编科幻故事,想象的难度在不断加大。可见,想象思维的发展推动了学生形象思维、逻辑思维、创造思维的成长,是一个多角度的、缓慢生长的过程。教师要尊重学生“慢”的思维发展规律,在守候与激趣中发展学生的想象思维能力。

(二)助力“参与”,而非“干预”

儿童的想象是其独特的、天生的、未经加工的自我意识的外显,在创作一种富有想象力的作品时就是在表达自我的内心世界。

在发展学生的想象思维时,应尊重儿童的自我意识,减少对儿童想象的干预,减少对想象的要求,不要把成人的思维强加于儿童。尊重儿童的“真我”,让儿童表达脑海中的真实所想,不迎合家长、老师、社会的要求,展现真正的童真、童言、童思。

(三)追求“舒服”,而非“束缚”

儿童的经历是一份丰厚的习作资源,因此保护儿童的求知欲、想象力是非常必要的。教师要努力为儿童营造快乐、轻松、自由的环境。只有在儿童的思维得到舒展时,他们的想象才能真正插上翅膀,自由高飞。

教师要有这样一种让儿童想象思维“慢慢生长”的心态,守候儿童想象力的成长。这既是教师对于中年级习作想象思维教学的定位,更是对学情和教学目标精准的把握。

二、想象思维“漫”生长:向四面八方打开

教师要发挥教材文本的作用,在习作教学、读写练习中打开学生的想象思维;关注课堂外的习作机会,借助阅读式习作、主题式习作等方式聚焦想象思维的训练,探索有效的策略,让学生的想象力得以自由发展。

(一)教材内的着力点

1.从“单一”到“融通”。教师以“融通”的思维教学习作,能够有效地帮助学生树立想象的思维意识。

纵观教材,中年级的想象习作偏向于拟人式想象和生活化想象,而高年级的想象则逐步走向超现实想象,能把相对抽象的东西想象成具体可感的事物,习作要求也逐渐加入了“丰富合理”“令人信服”的字样。

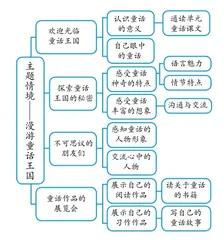

由此,我们不难发现:中年级的想象习作更注重学生的大胆想象,让学生在想象中感受到乐趣。在习作教学时,教师以单元整体视角观照单元内容能够更好地发展学生的想象力。以三年级上册第三单元为例,这是一个童话单元,教师可以创设“漫游童话王国”的学习情境,用一系列任务让学生进入想象的世界中。学生在学童话、写童话中了解童话的文体特点,激发自身想象力,体会想象的魅力。

在单元教学中融合想象思维的培养,既能激发学生想象的兴趣和自信心,也符合学生能力形成与发展的规律。在后续习作的教学中,教师要把握这一规律,融通学习内容,一单元一得,一学段一得,让学生的想象思维得到持续性、累进式发展。

三年级上册“童话单元”单元整体设计

2.从“散点”到“连续”。想象的发展离不开表象——生活中关注的人、物,生活中经历的事,生活中的阅读经验等积累。教师需要把习作融入平时的教学中,将散点的习作训练连续起来。教师可以结合教材内容,从生活中寻找可以生发的点,让学生有话可说。

在教学《我变成了一棵树》时,教师可以从“变”字入手,带领学生走入“我变成什么”的神奇情境,让学生想象自己掌握了一种可以把自己变大或者变小的能力,然后思考:自己能变多大或者多小?变大或者变小后,有些事情该怎么完成呢?又能做什么和之前不同的事情?引导学生观察生活。学生的想象丰富而多彩:

我要在教室里和同学玩捉迷藏,把自己变得比蚂蚁还要小,然后爬到笔袋里,躲在最里面一层藏起来。这样,谁都找不到我。

我要变大,大到可以一口吞掉一头大象。这样,我一口就可以把每天的饭吃完,一粒米、一棵菜、一根骨头都不会剩,又干净又迅速,再也不用拿着筷子和米饭“作斗争”了。

基于学生生活的想象练笔,能让学生沉浸到想象中去畅所欲言。这种练习关注学生兴趣的激发与情感的浸润,让学生的角色体验更真实,想象能力自然而然地就提升了。

(二)教材外的生发处

1.借“题”发挥。发展学生想象思维,教师需要巧用活动引领学生走出被动练习的困境,克服想象无物的迷茫,助力学生走进习作想象力发展的轨道。

开发阅读活动,唤醒学生想象力。在起始阶段,教师可以开展“故事结尾加工厂”活动:选择喜欢的故事分享给同学,并留下令人遐想的结尾。学生根据线索,展开丰富的想象续编故事,当场讲述,再由师生共同评选出最佳结尾。学生在听评、分享的过程中,激发了想象力。

开展创作活动,激发学生想象力。阅读了大量的想象故事后,教师带领学生开展“我的绘本诞生啦”活动,走进“图画”与“文字”的想象世界、以小组合作的形式,学生动手创作一本独一无二的绘本作品,做好后向同学、老师、父母等介绍,尝试做一个真正的小作家。

主题式的阅读活动能激发学生想象的积极性,让想象习作不再是一种负担,而是一种兴趣,让学生的写作处于一种自由、轻松、愉悦的氛围中,使学生的智能得到充分发展,想象力自然也就提升了。

2.小“题”大做。关注学生生活,挖掘课堂外的非习作时间,将碎片时间整合起来,关注学生书面表达和口语表达,在“说”“演”的过程中发展习作想象思维。

“配音达人秀”,发展语言想象。教师可以播放《猫和老鼠》《鼹鼠的故事》等动画片,让学生关注动画角色夸张的动作和有趣的表情;猜测角色的心理,发挥想象为动画中的人物配音;利用动画中丰富的信息,促使学生发展语言表达和想象能力。

“剧本表演秀”,发展图像想象。教师可以让学生选择自己喜欢的作品,如选择已经阅读过的经典作品或自己创作剧本,开启课本剧表演。学生在将文字转化为课本剧的过程中,发展图像想象能力。

“故事脱口秀”,发展场景想象。学生在阅读故事的基础上对已读的故事进行加工,通过语言、动作、神态把自己脑海中的场景表达出来。在听故事时,学生通过想象在头脑中呈现场景和人物的连续互动,把散点式的想象聚合在一起,促进想象思维的发展。

3.金榜“题”名。想象评价是多主体的,不仅仅是教师一个人的评价,更是学生、同伴、家长等多主体的评价;想象评价是重自由的;想象评价不一定要发生在课堂、教室,而应是随时随地都可以发生的。教师可在教室里开辟一个专栏,张贴学生的习作;让学生用朗诵、拍照的方式把自己的习作分享在“班级圈”中,向更多的读者展示;在班里开展故事会,让学生说说最喜欢的想象故事等。在交流分享中,学生成为彼此的鉴赏者,表达自己对作品的真实感受,获得认可和成功的体验,增强习作自信心,促进习作内驱力的生长,激发学习写作的积极性。

教师应关注学生想象思维“慢”的生长原则和“漫”的发展策略,理清学生想象思维的特点,尊重学生想象思维的发展规律,培养学生本真的想象,提升学生的想象习作能力。学生在阅读、活动、学习、分享中一步步建构语言能力,发展思维能力,从而在习作中领悟生命的快乐和意义。※

(作者单位:江苏省南京市凤游寺小学)