在文学阅读与创意表达之间架起桥梁

作者: 申霞《义务教育语文课程标准(2022年版)》要求语文课程内容主要以学习任务群的方式进行组织和呈现。其中“文学阅读与创意表达”学习任务群提出,“在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验”“观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品”。但是在日常教学中,不少教师还是执着于文本的琐碎解读,与教师的津津乐道形成强烈反差的却是学生的恹恹欲睡。反思这一现象,主要问题在于:知识传授型的教学方式,不能发挥学生学习的主体性,教师的讲解和分析不能代表学生的理解和领悟。本文试以统编教材九年级上册第四单元的任务群设计与实践为例,谈一谈如何在文学阅读与创意表达之间架起桥梁。

一、创设真实的学习情境

如何让学生真正开展文学作品的阅读,又如何学以致用,把习得的方法与技巧运用到自己的写作中呢?首先就是要设置与学生学习体验、生活经验相适切的真实的学习情境。

设置情境时需要充分分析学生的学习积累、成长经验和教学内容三个方面的因素。首先从学生的学习积累来看:九年级的学生已经学习了以一些反映社会生活和抒发情感为主题的单元内容,例如“学习与启蒙”“平凡的人”“生活的诗意与哲理”“心中的桃花源”等主题单元,积累了一些分析人物的方法,也通过文本内容初步感知了不同时期不同作家笔下的社会生活。其次从学生成长的角度看:九年级的学生对生活、人生、社会的认识都处在形成期,也是个人的价值观、人生观、世界观形成的关键期,正需要既有思想高度又有深刻内涵的主题来引领他们成长。再从单元内容上看:本单元安排了鲁迅的《故乡》、莫泊桑的《我的叔叔于勒》、曹文轩的《孤独之旅》。这三篇小说都是名家经典,艺术技巧精湛,思想内涵深刻,都呈现了人物少年时代的人生经历,这正好与九年级学生的成长需求吻合。教师可以用这些文学作品中人物的人生经验,来指引学生去体味世间百态。因此,笔者确立本单元的教学情境为“少年初识人间情味”。

二、设计具体的学习任务

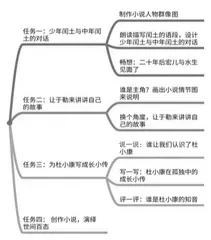

如何在“少年初识人间情味”的学习情境中激发学生的学习、表达、想象和创作能力呢?如何把文学作品的阅读与学生的现实生活相互勾连起来,让学生联系自己的生活体验去发现世界、认识社会、感知人性,丰富自我的生命认知,从而推动学生的生命成长?笔者设计了四个具有逻辑关联的语文学习任务。(如下图)

三、形成可行的实践策略

1.打通学生认知与作品内容的通道。任务一中的“制作小说人物群像图”、任务二中的“谁是主角?画出小说情节图来说明”以及任务三中的“说一说:谁让我们认识了杜小康”这三个活动,都是从文本阅读出发,要求学生抓住文章具体语句来梳理情节、认识人物的,并引导学生通过实践学会从不同的角度去接近作品。教学实施下来,学生学习兴致高涨。例如,在讨论“谁让我们认识了杜小康”时,有的学生从鸭子的视角还原杜小康的成长历程,认为鸭子的成长带动了杜小康的成长,所以鸭子让我们认识了杜小康;而有的学生通过父亲的眼睛来展现杜小康的成长;还有的学生从杜小康自己的视角来解说。这些活动打通了学生认知作品内容的通道,也真正让学生理解了:可以通过把握人物的心理情感变化,寻找叙事地点的转化或叙事人称的不同来梳理作品内容。这为下面更好地理解作品主题奠定了坚实的基础。在活动中,小组讨论更能激起学生思维的碰撞,同伴之间还可以相互启发思路,这比教师枯燥的讲解更有效。

2.建立学生情感与作品内涵之间的连接。任务一中的“朗读描写闰土的语段,设计少年闰土与中年闰土的对话”、任务二中的“换个角度,让于勒来讲讲自己的故事”、任务三中的“写一写:杜小康在孤独中的成长小传”这三个活动,对学生的理解和表达能力的培养提出了更高的要求。学生所呈现的内容都需要基于文本但又要高于文本,也就是说,学生一定要对作品主题、写作背景、创作思想等方面有全面的理解后才能完成。同时,这些活动给学生打开了一扇通往现实世界的窗口:学生揣摩不同时期闰土对话的内容,那么造成闰土悲凉命运的社会根源就在对话中自然被揭开;学生以于勒的口吻来讲故事,资本主义社会赤裸裸的金钱关系背后隐藏的人性丑恶就会被挖掘出来;学生为杜小康写成长小传,一定会对生活艰辛、人生不易有更深的理解。

例如,在为杜小康写“成长小传”时,一位学生写道:“我哭闹着紧紧抓住妈妈的衣服,我不想离开,但我知道我回不去了。村庄、桥梁渐渐地消失在我的视野中,取而代之的是一群披着黄毛漂浮在水上的鸭子。随着木船远去,它们像个孩子一样紧紧地拥着木船,生怕主人将它们抛弃……”这一段话把杜小康被迫离开油麻地的不情愿又无能为力的情绪渲染得淋漓尽致。可以看出,这位学生已经深刻体悟到了作品中人物的真实内心世界。

这些活动很好地建立起学生情感与作品内涵之间的连接:一步一步引导学生联系小说创作背景,走进人物内心,去探寻人物所反映的人性和社会;引导学生转换叙事视角,再次深入研读文本,设身处地去理解人物,直面人物的心灵世界,与人物同呼吸共命运,并与其产生共情。以文学作品为学习载体,学生得以见识世界的美好和丑恶,丰富对社会和人性的认知,进而在以后的文学创作中明辨是非,去伪存真,自我觉醒,并始终能保持着一份勇往直前的力量,顺利融入现实社会。这才是学生阅读文学作品的真正意义所在!

3.形成学生能力与现实世界的沟通。“畅想:二十年后宏儿与水生见面了”这个活动,对学生又提出了更高的能力要求:学生不仅要结合小说的创作主题,还要结合历史和时代发展来发挥合理的想象,可以说是创作的初步尝试。教学实践中,学生都能考虑到二十年后时代的变化,并在纷繁的社会中选择符合人物设定又适合自己创作意图的场景来表现。虽然学生给两人设计的身份职业以及人生轨迹不同,但有一点惊人地相同—— 宏儿和水生之间再无隔阂,他们的思想和眼界相通,都在用自己的方式寻求救国救民的道路。学生的想象合理而又丰富,让人眼前一亮!通过前三个任务群的学习,学生在小说中不仅看到了世间百态,更品味了文学的魅力,与故乡的闰土、叔叔于勒、孤独少年杜小康相遇,感受生活的酸甜苦辣后,内心肯定有许多感悟,那么第四个学习任务就应运而生——“创作小说,演绎世间百态”。

以班里一位学生创作的小说为例,她以郑州突遇水灾而导致地铁站被淹的事件作为创作背景,用第一人称塑造了一位中年男子形象,通过他的视角展现了灾难来袭时各种人的不同反应。她把人物由不以为然到强作镇定,再到慌乱、恐惧、绝望,最后又从中生出对生的渴望的那种内心情绪刻画得细腻而逼真。特别是在写到洪水即将淹没他时,心理描写真切动人:“就这样放弃挣扎吗?可我刚刚答应女儿周末要陪她去游乐园,我还为70岁的母亲提前买好了生日礼物,公司还有一份文件没有处理……”通过以上活动,学生收获很多,也将会让他们今后的文学创作有迹可循,有样可仿,有话可说,有情可抒。

对于这个单元设计的四个学习任务来说,前三个任务都是在自主阅读文本内容的基础上展开的,都渗透了对学生认识人物、分析主题、启发感受、内化创作的一系列能力的指导训练和培养,调动了学生探究学习的内驱力,激发其自我表达的欲望,唤起了他们动笔创作的积极性。学生通过文学作品感受到世间的人生百态,对他们形成和树立良好的人生观有不可或缺的作用,这也正是“文学阅读与创意表达”这一学习任务群最终想要实现的理想结果。第四个任务是实现了前面的教学目标后呼之欲出的学习需求,学生经过前三个任务的学习已经积累了很多对人生以及社会的感知与理解,必然要用自我创作的形式表达出来。到此环节,整个任务群的学习就自然而然地融入单元教学的每一个环节中,逐渐渗透、潜移默化、贯穿始终,达到预期的效果。这种从学习走向能力,再从能力走向素养,最后再回归学习的循环反复的样态,一定会让我们的教学园地生出鲜艳夺目的花朵!※

(作者单位:江苏省常州市同济中学)