迈好第一步 走好阅读路

作者: 陈新佳

【摘 要】2024年秋季,新修订的一年级语文教材已投入使用。遵循《义务教育语文课程标准(2022年版)》要求,用好新教材,是帮助学生迈好阅读第一步的关键所在。教师要在两版教材的对比中厘清教材修订意图,知道教给谁、教什么、怎么教以及教到哪,并通过“精准确定阅读教学目标、突出阅读教学重点、走实阅读教学过程”等策略,激发学生的阅读热情,帮助他们形成积极的阅读行为。

【关键词】新教材;阅读教学;小学语文

新修订的一年级语文教材(以下简称“新教材”)保留了前一版教材的整体编排思路,依旧由“人文主题”和“语文要素”双线组成,并依据《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)的要求,通过精减、调整不断优化教材编排体系。一年级的阅读教学,是阅读教学的第一步。对于一年级学生而言,阅读教学的重要性不言而喻。它不仅能推动学生的语言发展和认知能力的提升,而且能为学生日后的学习奠定坚实的基础。那么,面对新教材的“变”与“不变”,教师该如何开展阅读教学?本文从新教材修订意图和阅读教学策略两个方面展开探讨。

一、新教材修订意图解析

解析教材修订意图是确保教学质量和效果的关键。教师可以通过厘清“教给谁、教什么、怎么教以及教到哪”等核心问题,更好地把握教学方向和目标,提升课堂教学质量。

(一)基于学情,在课文删减的融整中明晰教给谁

在两版教材对比中可以发现,新教材中课文的总量有所缩减,由先前的四个单元缩减至现在的三个单元。具体而言,教材移除了《青蛙写诗》《明天要远足》《大还是小》《项链》和《小蜗牛》五篇课文。这些课文对于一年级学生而言,篇幅略长,难度稍大。这样的删减体现了新教材适当降低教材难度,实现内容的合理衔接和平稳过渡的修订思路。在删减的同时,增加了教育家陶行知的儿歌《两件宝》,并对课文排序进行了优化,使得单元内整体架构更加清晰。经过微调,单元主题变成了“四季之美”“儿童生活”“观察与想象”。这样的变化,使得主题更加鲜活,更贴近一年级学生的实际生活,也更加符合他们的年龄特点,有助于激发学生的学习热情和期待。

(二)立足课标,在概念意义的转变中明确教什么

新教材将原来的“课文”单元更名为“阅读”单元。此变化凸显了阅读教学的重要性,并进一步明确了单元文本的定位。那么针对一年级学生,教师应明确在进行阅读教学时该关注哪些内容,也就是明确应该教什么。

《课程标准》在第一学段“阅读与鉴赏”对学生提出的要求可以归纳为四个关键词:朗读、了解、感受与表达。“朗读”指的是学生要学习用普通话正确、流利、有感情地朗读课文。“了解”即要求学生能够结合上下文和生活实际了解课文中词句的意思。“感受”指的是学生对感兴趣的人物和事件有自己的感受和想法,并能展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美。“表达”则包含两方面:一方面,学生应在感受的基础上,乐于与他人交流;另一方面,学生还能在字词积累的基础上,学会语言运用与表达。阅读教学应紧紧围绕以上四个关键词展开,致力于培养学生的朗读能力、理解能力、感受能力和表达能力,从而全面提升学生的核心素养。

(三)着眼方法,在语文要素的贯通中厘清怎么教

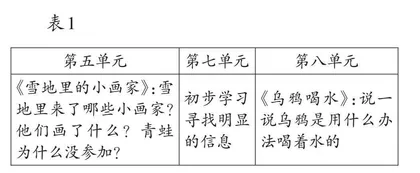

新教材对语文要素进行了优化调整。其中,第五单元语文要素为“借助拼音正确朗读课文”,第七单元语文要素为“初步学习寻找明显的信息”,第八单元语文要素为“读好长句子”。三个阅读单元之间的联系更为紧密。具体表现在以下两方面:(1)第八单元语文要素“读好长句子”是在第五单元语文要素“借助拼音正确朗读课文”基础上的进一步深化,它对学生的朗读提出了更高的要求。这样的安排体现了教材逐步深入、循序渐进的编排意图。(2)第七单元语文要素“初步学习寻找明显的信息”也并非孤立存在,而是与前后单元内容紧密联系。教材在第五单元的《雪地里的小画家》一课中就已经做了铺垫。在第八单元的《乌鸦喝水》一课中,这一点进一步得到了体现(如表1)。

综合来看,新教材经过精心的编排,加强了单元之间以及课文之间的紧密联系,有助于学生系统地掌握并提升各项阅读技能。

(四)明确目标,在课后习题的调整中明确教到哪

课后习题是由教材编写者根据《课程标准》精心设计的,遵循学生的认知发展规律,从基础到高级逐步引导学生提高语文能力。这些习题旨在明确教学目标,并为教学提供精确的指导。

新教材在课后习题上同样进行了优化调整,为学生的学和教师的教提供了明确的导向。以《秋天》一课的课后习题为例,原题中的“朗读课文”被调整为“借助拼音朗读课文”。这一调整不仅强调了朗读的重要性,还为学生提供了具体的阅读指导,即利用拼音辅助朗读。同时,“注意‘一’的不同读音”也被调整为“读一读下面的词语,注意‘一’的读音”。这些都旨在引导学生在具体的词语朗读中感受“一”的变调(如表2)。经过优化的课后习题,不仅有助于学生明确学习目标,还为他们的学习提供了有效的方法支持。

二、新教材阅读教学建议

一年级的阅读教学承担着为学生的阅读能力筑基的任务。教学时,应着力激发学生的阅读兴趣,引导他们养成良好的阅读习惯。

(一)精准确定阅读教学目标

如前文所述,新教材阅读教学单元的课文在修订前教材的基础上作了删减与调整。而这种调整必然导致教学目标的变化。因此,教师需及时调整教学目标,即便是同一篇课文,若被安排在不同的单元中,其所承载的语文要素也会有所不同。教师需确保教学目标的准确性和针对性。如《雨点儿》这一课,从修订前的第六单元调整到现在的第八单元,单元语文要素从“把课文读正确、读通顺,及时纠正朗读中的错误现象”变为“读好长句子”。那么,该课的教学目标也应从先前的“分角色朗读课文,读好逗号和句号的停顿”调整为“分角色朗读课文,读好长句子的停顿,读准‘不’的不同读音”。需注意的是,为确保每篇阅读课文在单元教学中能发挥其应有的作用,教师应紧扣单元语文要素,精准定位阅读教学目标,既不“越界”,也不盲目拔高学习要求。

(二)突出阅读教学重点

1.加强朗读,从正确朗读走向语感体验

朗读是培养学生阅读能力的重要方法之一。《课程标准》在第一学段提出,学生要用普通话正确、流利、有感情地朗读课文。新教材在一年级上册每一篇课文的课后习题中都提出了“朗读课文”的要求,这充分体现了朗读在一年级阅读教学中的重要性。

(1)朗读能力梯度编排

新教材对朗读能力的培养做了层次分明的梯度编排,对学生在朗读方面的要求逐步提升。从最初的要求学生“借助拼音朗读”开始,逐步发展到“朗读课文”,再提出“分角色朗读课文”。朗读要求的逐步提高,旨在循序渐进地培养学生的朗读能力。与此同时,教材也为教师指导学生朗读提供了更为具体的要求。如《秋天》一课的课后习题除了要求“借助拼音朗读课文”,还特别提出要正确读好“一”。《雨点儿》一课的课后习题则进一步提出要正确读好“不”。

(2)朗读目标分步落实

在教学实践中,教师应依据教材中有关朗读能力的层次性安排,帮助学生逐步达成朗读目标,并引导他们逐步形成良好的语感。以一年级上册第五单元为例,该单元的语文要素为“借助拼音正确朗读课文”。为了实现这一目标,教师可以将准确朗读的目标细化,分阶段实施(如表3)。

此外,针对一年级学生的朗读教学,教师应从基础起步,以细致耐心的态度,助力学生达成朗读目标。通过分阶段的朗读策略,确保学生能够逐渐适应朗读活动,并在持续的练习过程中逐步提高朗读技能。

(3)朗读指导直观呈现

在朗读指导的具体实践中,教师应注重采用示范朗读、引导朗读等多种教学方法,并结合视觉化的辅助手段,以便学生能够直观地掌握朗读技巧。以《秋天》一课为例,教师可利用调整字体大小和颜色深浅的方式,凸显“凉了、黄了”等词语中的轻声字,从而指导学生掌握轻声朗读的关键。对于古诗文中的停顿,教师可运用斜杠标记来指导学生记住停顿点。在词语的连读方面,教师可指导学生在需要连读的短语下方画线,以示提醒。对于人物对话的朗读,教师应激励学生结合个人生活经验,运用肢体语言、面部表情等来传达人物情感和语气。

2.情境积累,从机械记忆走向理解运用

在阅读教学过程中,教师应当创设贴近实际生活的语言运用情境,并通过多样化的语文实践活动,引导学生将阅读积累的知识转化为深刻的理解和有效的应用。

(1)生活化情境,让积累走向真实

生活化情境指的是将生活经验与学习内容相联系的情境。教师可通过创设生活化情境,勾起学生已有的生活经验,使学生真实感受学习。例如,在讲《秋天》一课时,教师可以通过构建生活化情境,运用肢体动作辅助学生理解并掌握“吸气、呼气、叹气”等与“气”相关的词汇。随后,教师可以利用空调这一普遍存在于日常生活中的物品,引导学生学习“冷气、暖气”等词汇。此外,还可以进一步拓展“口气、生气”等词汇,让学生深刻体会到“气”的普遍存在。相较于传统的组词教学,生活化情境有助于学生深入理解和灵活运用词语。这种教学方式使得词汇的积累更为深刻且实用,进而推动学生实现从表层记忆向深层次理解及实际应用转变。

(2)图像化情境,让积累走向真切

图像化情境,即通过多媒体技术构建的生动、形象的情境,它能够使学习内容变得更具体、直观,帮助学生高效地理解和掌握知识。在《雪地里的小画家》这一课中,教材提出了背诵课文的要求。背诵是学习语言表达、积累语言材料的重要手段,但背诵不应是死记硬背,而应建立在对课文内容理解的基础上。教师可以设计图像化的情境,将“小鸡、小狗、小鸭和小马”的脚印与“竹叶、梅花、枫叶和月牙”进行图像对比展示,让学生在视觉上得到强烈的冲击,产生深刻的印象,从而加深对课文内容的理解。

(3)游戏化情境,让积累走向真趣

游戏化情境指的是将游戏元素或游戏化方法融入学习内容的情境。依据《课程标准》及学生身心发展的特点,教师可将学习内容与游戏巧妙地结合在一起,创设游戏化情境。此类情境普遍受到学生的青睐。如教学《比尾巴》一课时,教师可创设“趣味运动会”的游戏化情境,借助给动物贴名牌的游戏活动,使学生在参与游戏的同时学习并记忆动物的名称。这样的游戏化情境不仅能激发学生的识字兴趣,还能促使他们更积极主动地学习和探索。

在进行阅读教学时,教师应当注重情境的适宜运用,确保其能够辅助学生的学习进程,避免情境与教学实践之间出现脱节。

(三)走实阅读教学过程

在开展阅读教学的过程中,鉴于一年级学生的生理及心理特征,教师应保持充分的耐心,循序渐进地展开教学。通过适当放慢教学节奏,确保学生牢固掌握基础知识并形成能力。

以《秋天》一课为例,尽管该篇课文的自然段落表面上看似简单,但对于一年级学生而言,它仍有一定的难度。教师应采取循序渐进、迈“小步”的方法,逐步引导学生深入理解。第一步:引导学生回顾之前学过的课文,通过对比,学习归纳段落前空两格的行文规则。第二步:指导学生寻找、识别开头空两格的自然段落,并示范如何在空两格处标记自然段落的序号。然后,学生模仿教师的方法,自行标记自然段落。第三步:展示学生的课本,进行校对并指出其中的错误。第四步:指定学生进行分段朗读。如此一来,学生能够循序渐进、一步一个脚印,在稳扎稳打的学习过程中实现阅读教学的目标。

面对新教材的阅读教学,教师要在“不变”中求“变”,在“求变”中“稳进”。教师要深入研读新教材,紧密结合学生的实际需求,设计富有成效的阅读活动,以此激发学生主动阅读的热情,使他们乐于阅读、勤于阅读。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]陈先云.统编小学语文教材修订思路及四大要点[J].天津师范大学学报(基础教育版),2024,25(5):1-7.

[4]舒淑芳.情境语用:构建情境,让阅读真实且有质量地发生:以“新教材”一年级上册阅读教学为例[J].江西教育,2024(38):28-30.

(浙江省嘉兴市海盐县实验小学教育集团)