设计意义活动 深化学习体验

作者: 赵康健

【摘 要】为了加深学生对知识的理解,深化其学习体验,教师须设计有意义的学习活动。以《卖火柴的小女孩》为例,教师可以设计 “小调查”“听读‘悟’冷”“愿望清单”“朗读‘得’法”“小辩论”等活动,激发学生主动探索知识的兴趣,提升其语文核心素养。

【关键词】深度学习;学习活动;小学语文

自《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)实施以来,众多教师通过设计学习活动,提升学生学习效果的意识在增强,但构建富有意义的学习活动,引导学生深入学习的能力尚显不足。鉴于此,笔者在教学中精心设计了富有意义的学习活动,以激发学生学习的兴趣和热情,促进其全面发展。本文以《卖火柴的小女孩》第一课时为例进行说明。

一、“小调查”活动,深度链接生活

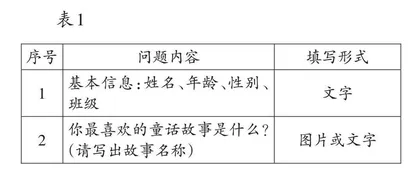

将语文学习、社会生活与学生经验相结合,是《课程标准》倡导的重要教学理念。三年级学生对童话故事具有浓厚兴趣,并积累了丰富的阅读体验,教师可通过开展课前“小调查”活动(问题的内容与填写形式如表1),预先掌握学生的阅读情况及兴趣所在,引导学生回顾并分享个人的阅读经历,从而激发其学习动机。

在课堂上,教师利用“小调查”活动,可以就童话故事中的人物形象有效地与学生展开深入交流。首先,教师使用PPT等多媒体工具直观展示“小调查”的结果,包括学生最喜欢的童话故事、角色及其原因。接着,教师引导学生观察和分析,并相机提出问题,如:“为什么卖火柴的小女孩这个角色这么受欢迎?”“大家喜欢她的原因有哪些共同点或不同点?”在学生热烈讨论的时候,鼓励他们分享自己第一次阅读《卖火柴的小女孩》时的感受。最后,教师激励学生深入思考这一故事中的各个角色与现实社会中不同人群的对应关系,促使他们将童话世界与现实世界进行有效联结。

这一学习活动不仅能丰富学生的课堂体验,还能营造出一种开放、包容、多元的学习氛围,激发学生的阅读兴趣。

二、“听读悟‘冷’”活动,深度联想归类

语言经验构成了语言运用的基石。为促进学生深入阅读并积累语言经验,教师可设计“听读悟‘冷’”活动。《卖火柴的小女孩》一文的第一至四自然段运用生动的语言,从多个维度描绘了小女孩所处的严寒环境,为学生提供了阅读和积累语言经验的优质素材,能有效深化学生的学习体验。

所谓“听读悟‘冷’”,就是让学生边听教师读第一至四自然段,边圈画出描写冷的词语或句子,然后评一评谁圈得多、圈得准。接着,教师用深情的朗读把学生带入文中描写的环境里,激发学生的想象,奠定整节课的情感基调。在交流时,学生先从“冷极了”“下着雪”“又冷又黑”等词句中体会到冷,教师顺势引导学生将这些词句归纳为天气冷,同时启发学生:“还有哪些方面可以体会到冷?”随即学生把“没戴帽子,赤着脚”“小脚冻得红一块青一块的”“哆哆嗦嗦”“蜷着腿缩成一团”等词句总结为身体冷。然后,教师再次启发学生:“这些都是表面能看到的冷,还有其他的冷吗?”学生再次默读后发现,“小男孩捡走她的鞋”“谁也没买过她一根火柴,谁也没给过她一个硬币”“爸爸会打她”这些词句表现了周围人和家人的冷漠无情,写出了小女孩心里的冷。

理解课文中词句所描绘的寒冷环境对于学生而言并非一项艰巨的任务。教师的职责在于引导学生对这些词句进行分类,从天气的冷到身体感受的冷,直至心灵层面的冷,学生逐步领悟到“冷”这个概念具有多样化的表达形式,并且每种方式都蕴含着独特的情感和意境。这个活动能够激发学生对语言文字的兴趣和热爱,帮助他们积累语言经验。

三、“愿望清单”活动,深度梳理分析

为了帮助学生快速厘清课文内容,提取关键信息,并形成对文章的总体认识,教师需要为学生提供一些适合的学习支架。当学习支架被有效地运用到语文实践活动中时,语文学习将变得更加生动、有趣、富有成效。在学习《卖火柴的小女孩》一文时,教师可设计“愿望清单”,以此作为学习支架,帮助学生更好地理解课文的内容和意义。

课堂上,教师引导学生阅读第五至九自然段,并思考:小女孩五次擦燃火柴分别看到了哪些事物?又表达了哪些愿望?首先,学生从文中提炼出关键信息,并据此编制“愿望清单”。接着,学生将“愿望清单”以板贴的形式张贴在黑板上。教师随后引导学生思考:小女孩所列愿望的顺序是否可以互换?经过一番思考,学生得出结论:愿望的顺序不宜调换,因为随着愿望的展开,其内容愈发宏大且美好。教师对照板贴,带领学生梳理一遍小女孩的愿望后再追问:“为什么和奶奶一起飞走要放到最后?它比火炉和烤鹅还要好吗?”学生回答道:“和奶奶生活在一起是最幸福的事,因为小女孩心里感受到了温暖,比吃好的食物、住好的房子还要温暖。”教师适时引导学生回顾小女孩先前所处的严寒环境,体会小女孩不仅需要身体的温暖,更需要心灵的慰藉。小女孩首先寻求的是物质上的温暖,随后才追求精神上的慰藉。

利用“愿望清单”作为支架,可帮助学生梳理课文内容。但如果教学活动停留在这一层面,那么学生仅能把握文字的表层意义,无法洞悉童话故事所蕴含的深层含义。因此,教师必须进一步提出问题,引导学生讨论愿望顺序的可调换性,并深入探究为何将与奶奶一起飞的愿望置于清单之末。此类问题能够有效推动学生深入分析小女孩的动机,从而提升其认知能力。

四、“朗读得‘法’”活动,深度想象体验

于永正老师认为,学生学习课文的过程,根本上是在学习语言、运用语言。朗读作为学习语言的一种有效途径,其重要性不容忽视。教师可设计相应的朗读活动,帮助学生更加深入地理解课文的内容和思想,同时也能够锻炼他们的语言表达能力。教师可设计“朗读得‘法’”活动,根据学生的朗读情况和课文内容的需要,灵活地、适时地给予指导和提示。

例如,在教学第五自然段时,教师可指导学生自由朗读,寻找并体会其中表达奇妙和温暖的词句,然后通过朗读把感受表现出来。随后,教师可提供朗读提示一:找偏旁。教师启发学生发现这个自然段中火字旁的字最多,如燃、焰、烛、炉、烧、烘等。教师进而提问:“这些火字旁的字让你有什么感觉,你能读出来吗?”学生反馈称这些字词让人觉得很温暖,朗读时感受到愉悦的情绪。接着,教师可继续提供朗读提示二:代入法。建议学生把文中的“她”换成“我”试一试。教师追问:“此时你见到火光是什么心情?”学生描述自己仿佛坐在熊熊燃烧的大火炉旁,感到非常舒适。教师顺势采访学生:“你眼前仿佛出现了怎样的画面?”学生回答:“想象到自己坐在大火炉旁,火烧得很旺,身上很舒服。”教师相机总结朗读方法:把自己想象成小女孩就能体会她的心情,代入角色,就能读出感情。最后,教师提供朗读提示三:实践法。让学生想象小女孩在第二次擦燃火柴时,眼前出现的奇妙和温暖的景象,并运用之前学到的朗读技巧进行朗读,与同桌分享自己的感受。部分学生在朗读过程中伴有肢体动作,这体现了他们对朗读内容的全情投入。

通过这样的朗读活动,学生在不知不觉中掌握了语言运用的技巧。这些技巧不仅限于语音语调、情感表达、节奏与停顿等朗读方面的技能,更包括了对语言的理解、分析能力。

五、“小辩论”活动,深度辨析判断

《课程标准》提倡在第二学段将思辨性阅读融入学习活动中,以提升学生的阅读理解能力,促进他们的思维发展。教师可设计课堂“小辩论”活动,鼓励学生主动表达个人见解,并尝试从文本中寻找证据以支撑自己的观点。

在《卖火柴的小女孩》一文的“小辩论”活动中,教师将题目设定为:在两次点燃火柴的过程中,小女孩目睹了火炉和烤鹅的幻象,此时的小女孩是否仍旧感受到寒冷?你支持“寒冷”还是“不寒冷”?请阐述你的理由。课堂上,学生围绕这个题目展开了激烈的辩论。有的认为,由于小女孩衣着单薄,置身于大雪纷飞的冬夜,微弱的火柴之光不足以提供温暖,因此她仍然感到寒冷。有的认为,小女孩因思念奶奶而内心充满温暖,故不再感到寒冷。也有的认为尽管小女孩内心感到温暖,但这无法抵御她身体上的寒冷。还有的则认为,虽然火柴的光亮微弱,但那一点点的温度对小女孩而言却是全部的依靠,使她感受到了希望。最后,在“小辩论”活动结束后,教师对学生的辩论过程予以肯定,这进一步激发了学生的思考热情。

综上,“小调查”“听读‘悟’冷”“愿望清单”“朗读‘得’法”“小辩论”等有意义的学习活动,不仅能增进学生的学习体验,还能激发其学习热情与内在动力,进而推动其全面成长。在设计此类活动时,教师需充分考虑学生个体间的差异性,审慎评估活动的多样性、趣味性及挑战性,以满足不同学生的学习兴趣与需求。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王克华.深度学习在语文课堂的生长途径[J].教学月刊·中学版(教学参考),2022(11):42-45.

[3]于永正.做一个学生喜欢的老师[M].北京:教育科学出版社,2022.

(江苏省苏州工业园区第三实验小学)