革命文化散文教学误区与教学内容重构

作者: 游旭

*本文系江苏省研究生科研创新项目“南通市中小学传承当地红色文化的现状研究”(项目编号:KYCX223316)的研究成果。

【摘 要】革命文化散文具有继承和弘扬革命文化的重要作用。以《十六年前的回忆》为例,分析课堂教学内容,可以发现当前该类文章的教学存在忽视写作意图资料、忽视心理秩序、忽视作者的叙事情感等误区。出现这些现象的深层次原因主要是教师的文体意识淡薄。要想重构革命文化散文的教学内容,亟须着眼资料补给,解决“疑难点”;着眼语句章法,把握“着力点”;着眼价值意蕴,凸显“独特点”;着眼人物描写,突破“关键点”。

【关键词】革命文化散文;十六年前的回忆;教学内容

《义务教育语文课程标准(2022年版)》明确指出,义务教育语文课程要重视对学生思想情感的熏陶感染作用,重视价值取向,突出社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化。革命文化散文是以革命文化为主题,反映革命文化特征,围绕革命人物或革命事件展开叙述的散文。它以个性化的语言、独特的言说对象和细腻的情感表达,承载着革命思想和革命精神,其对于继承和弘扬革命文化的重要性不言而喻。然而,在实践中,教师往往采用针对叙事性作品的模式化方式教学革命文化散文,未能深刻领会其语言特点,从而理解作者写作时的强烈情感,使革命文化散文失去了它独有的育人价值。为解决这一问题,本文以统编教材六年级下册《十六年前的回忆》为例,深入探讨革命文化散文的教学内容。

一、革命文化散文教学误区

《十六年前的回忆》是一篇经典的回忆性革命文化散文,是李大钊的女儿李星华于1943年父亲遇难十六周年时写的。在这篇文章中,她从女儿的视角出发,采用“倒叙”的写作手法,除开头外,按时间顺序回忆了父亲李大钊被捕前、被捕时、被审时、被害后的四个重大事件,还原了一位坚贞不屈、忠于革命、不怕牺牲的革命者形象,和一位关爱家人、和蔼可亲的父亲形象,表达了对反动派残杀革命者的痛恨,以及对父亲的敬仰与深切的怀念。

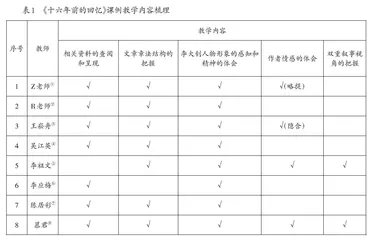

本文梳理了具有代表性的8个课例,其中Z老师、R老师的课例为一线教师课堂实录,王崧舟、吴江英、李祖文的课例为名师课堂实录,李应梅、陈居彩、慕君的课例为教学设计,具体见表1。

课例显示,这篇课文的主要教学内容包括以下几个方面:(1)相关资料的查阅和呈现;(2)文章章法结构的把握;(3)李大钊人物形象的感知和精神的体会。课例中较少涉及“作者情感的体会”“双重叙事视角的把握”。审视上述教学内容,存在的教学误区如下。

(一)以写作内容资料为重点,忽视写作意图资料

革命文化散文以常态的心境叙写日常生活,是作者对亲身经历的事件、接触过的人物以及内心所感所思的记录。因此,“知人论世”对革命文化散文的分析尤为重要。《十六年前的回忆》以“我”为叙述视角,因此许多情节场景没有展开叙述,留下了许多空白。为填补空白,加深学生对课文的理解,必须补充相关资料。但众多课例显示,教师只注重搜集与写作内容相关的资料,包含事件发生的时代背景资料、人物生平资料(李大钊、李星华、李葆华)、李大钊人物评价资料、李大钊被捕受刑资料和其他革命者事迹资料等,鲜少搜集与写作意图相关的资料。革命文化散文的写作意图在于抒发作者的情思。因此,为把握作者的独特情感,深入地感受和体认散文所传达的丰富而细腻的思想,搜集与写作意图相关的资料显得尤为重要。这些资料包含以下方面。

1.写作时的时代背景资料:1943年,国民党不断制造摩擦事件,掀起了第三次反共高潮。中国共产党处境艰难,广泛开展了各种形式的抗日游击战争,并在党内进行了大规模的整风运动。

2.作者相关资料:写作此文时,作者李星华32岁,父母亲皆已去世。在此之前,她曾加入过中国共产党,参加了党的多项革命工作。1943年4月28日,李星华身处延安。她本该前往北京吊唁父亲,但当时的北京却被日本占领,她无法前去。

结合上述资料,可知李星华之所以写这篇文章,意图有二:一是怀念父亲,二是表达对父亲的敬仰,并追求成为一个像父亲一样的革命者。父亲李大钊作为中国共产党的主要创始人之一,忠于革命,坚贞不屈,对革命事业一直保持着坚定的信心。他的这种信心和力量深深地影响着李星华,在中国共产党的艰难时期,也能持续激励、鼓舞千千万万个共产党人。

(二)以时间秩序的感知为重点,忽视心理秩序

《十六年前的回忆》是一篇革命文化散文。细化“这一篇”的文本体式,它是一篇革命文化题材的回忆性凭吊散文,具有独特的文学叙事品格,即拥有“‘时间结构’秩序、‘视域在场’秩序,以及‘全知视角与限知视角’转换的心理秩序”(以下分别简称“时间秩序”“视域秩序”“心理秩序”)。审视上述课例,在时间秩序上,回忆性散文的对应时间为彼时和此时。教师通常引导学生抓住“首尾呼应”的历史定格,体会其表达效果;找出“倒叙”密集的时间流,进行细细品味和分析。在视域秩序上,部分教师以“前后照应”的教学内容间接引导学生体会回忆性散文中“亲身经历与间接信息的虚实对比”。在心理秩序上,焦点主要集中在过去的“我”与现在的“我”双重视角所带来的语体双重结构的并行冲击力量。然而,大多数教师却将该内容作为鉴赏策略,即主要以全知视角的读者身份、限知视角的他者身份对李大钊的形象进行外部感知。这样的教学忽视两个“我”的叙事立场,以及现在的“我”和过去的“我”的情感互动,导致学生难以通过体味双重时间秩序和双重心理秩序,真正透视作者的情感。

(三)以李大钊的形象为重点,忽视作者的叙事情感

与其他革命文化选文所塑造的相对客观的革命英雄形象相比,革命文化散文所呈现的革命者形象,是通过作者极具个人特性的感官过滤后形成的主观形象。这一形象灌注了作者的情感和思想。在《十六年前的回忆》中,作者李星华通过对人物神态、语言、动作的细腻描写,生动展现了李大钊忠于革命、临危不惧、坚贞不屈的伟大革命者形象和在危险面前给予亲人信心和力量的慈父形象。这两种形象,特别是后者,通过作者李星华独特的表达呈现出来。因此,《十六年前的回忆》不仅是一个革命者对另一个革命者的回忆,还是一个女儿对父亲的回忆。

课例显示,有的教师只关注到了作者李星华的言说对象,关注到了李大钊的形象刻画和精神表现,而将作者李星华的情感置于次要地位,仅在教学开头或结尾时略微提及作者对父亲的敬仰与深切的怀念之情,并没有引导学生通过文章的言语表达来细细体味,致使作者的情感概念化、抽象化。更有甚者忽视了作者李星华的独特情思,致使文章的表述失去情感依托。

二、革命文化散文教学内容重构

深入研究发现,致使《十六年前的回忆》与其他革命文化散文的教学存在同质化现象的主要原因是教师的文体意识淡薄,从而导致教学内容出现偏差。为此,在革命文化散文的教学中,教师应更强化文体意识,关注文体特质,如此,才能引导学生真正领悟文体隐含的深层信息与表达意识,让学生品读到文本中蕴含的革命精神和革命情思 。

(一)着眼资料补给,解决“疑难点”

革命文化散文与学生之间存在着时代距离、认知距离、情感距离、价值距离等。因此,背景资料、关联资料的筛选和使用,对于理解革命文化散文尤为重要。难点在于这些资料由谁来搜索、整理,选哪些资料介入到文本学习中最为恰当,在怎样的理解节点介入才合适。《十六年前的回忆》中有较多的事件空白点、理解疑难点,学生学习起来有一定的难度,需要借助相关资料。在资料的补给上,由教师与学生共同负责,其中学生应扮演主导角色,负责绝大部分资料的补给,而相对较小的部分由教师负责提供。在资料的内容选择上,为更好地感受人物形象、体会人物精神品质,领悟作者李星华的个人情思,应兼顾写作内容资料和写作意图资料。具体内容前文已作说明,这里不再赘述。在资料的呈现节点上,教师应根据文本内容的教学逻辑,结合学生的疑难困惑之处、情感疏离之点,适时呈现相关资料,由此达到“文”“史”结合、“学”“思”共生、“知”“情”统一的目的。教师要通过反复的资料补给,加深学生对李大钊人物形象和精神品质的认知,引领他们品味李星华对父亲的怀念和敬仰之情。

(二)着眼语句章法,把握“着力点”

正如周庆元所言,散文虽没有小说那样动人的情节,缺乏戏剧那样的尖锐冲突,不像诗歌那样韵律鲜明,但有富有表现力的语言,以此动人心弦。在革命文化散文中,革命人物形象的刻画、作者独特情感的抒发、革命精神的彰显,均是通过个性化的语句章法来实现的。以《十六年前的回忆》为例,其精妙处体现在以下几个方面。

第一,细腻的人物描写。作者李星华通过精妙的语言,深情而克制地描绘了父亲被审时的外貌以及神态——“父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”。这样的描写凸显了作为革命者的他对党的无限忠诚和对革命事业的坚定信念。

第二,对比烘托的手法。在面对“我”提出的问题时,父亲展现出与以往不同的态度。在面对严峻局势时,亲友极力劝说他,但父亲坚决拒绝。在面对危险时,“我”惊慌失措,父亲却镇定自若。在面对敌人的残暴、凶恶时,父亲坚强不屈、沉稳严峻。通过这一系列对比,学生更加感受到李大钊的浩然正气。

第三,倒叙的结构。作者李星华巧妙地将故事结果——李大钊被害放在开头,然后通过倒叙的方式逐步描述李大钊被捕前、被捕时、被审时以及被害后的四个主要事件。同时,在叙述节奏上的快慢变化,尤其是在描写父亲被捕和庭审中的细节时的放慢,更凸显了作者李星华的记忆之深刻、情感之厚重。

第四,前后(首尾)呼应的写作手法。文章在开头和结尾都提到了父亲的被难日——4月28日,这不仅使结构显得完整,还表达出作者李星华将父亲被害的事铭刻在心、沉痛难忘,对父亲产生了深深的怀念。同时,在叙述时,作者李星华通过先介绍反常现象、再交代变化原因的方式,呼应了回忆体的表述手法,增加了叙述的层次感、文章的真实感。

第五,双重的叙述视角。本文中有两个“我”,一个是16岁懵懂无知的“我”,另一个是32岁对革命有了深刻认知的“我”。文中既有“当时的我”的感受,也有“现在的我”对“当时的我”的感受的再感受。前者如“父亲一向是慈祥的……这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我”。后者如“因为他明白,对他们是没有道理可讲的”。两种叙述声音既表达了对父亲的无限怀念,又重新回味着父亲那伟大力量的指引。

“形式和内容是统一的,一定的‘言说方式’表达一定的‘言说内容’,学生读课文中的语言,知道语言表达的是什么,但是不知道这样表达的精妙。”因此,教师要想引导学生走进革命文化散文,就要对文章的字词句进行深入分析,对散文的篇章结构有整体把握,使学生的学习和感悟往语句章法的丰富、细腻处走。唯有品读个性化的语句章法,学生才能建构起立体的革命人物形象,感受作者所传达的革命情感,体认丰富的革命文化,提升自身的革命素养。

(三)着眼价值意蕴,凸显“独特点”

王荣生教授认为,作者之所以写散文,是要表现眼里的景和物、心中的人和事,是要与人分享一己之感、一己之思。读者阅读散文,是在感受作者的所见所闻,体认作者的所感所思。因此,革命情感可看作革命文化散文的特质。而革命精神是革命文化散文的价值内核。革命文化散文最深层次的价值意蕴就是作者因时因地所抒发的革命情感和其中凝聚的革命精神。

第一,革命情感的体味。以《十六年前的回忆》为例,文章以李星华的情感,即对父亲的怀念和敬佩来刻画李大钊的形象。这种情感作为文章暗线贯穿全文,因此,作者独特的情思是不可忽视的。基于文本,教师应牢牢把握文体特征,使作者的情感浸润教学始终,引导学生借助文章结构、言语表达方式,深刻理解作者的情感。教师可通过比较、还原、细读文本、创设情境、读写结合等方法,还原课文中作者的革命情感,以激发学生的情感共鸣。同时,为进一步凸显回忆性散文的文本体式,教师应引导学生体验文本中两个不同的“我”的不同情思,尤其要感受作为回忆者的“我”的所感所思,从而深化学生的阅读感受。如针对“父亲保持着他那惯有的严峻态度……因为他明白,对他们是没有道理可讲的”,可引导学生思考“此处是16岁的‘我’的认知吗?作者李星华在文中还有几处表达了现在的‘我’的想法,这样写的好处是什么?”由此,学生就能更深入地把握作者的情感。