习作单元精读课文的比对分析及教学

作者: 赵霞

2022年版课标在第三学段“课程目标”的“阅读与鉴赏”部分提出“体会作者的思想感情,初步领悟文章的基本表达方法”;在“表达与交流”部分提出“能写简单的记实作文和想象作文,内容具体,感情真实”。教师在课标背景下要有课程意识,要以选文类型、具体学情为依据,适当建构课程。由精读课文、“交流平台”“初试身手”、习作例文、习作构成统编本教材中的习作单元。朱自清先生的散文《匆匆》是六年级下册习作单元的首篇课文。笔者以精读课文《匆匆》教学为例,谈谈在横比纵联的理性探求中实现“旧文新教”。

一、在不同版本的单元内容中找教学调整点

横向对比就是从这篇课文入手,以宏观的视角比较对照其所在两个版本的单元体系特点,理清课文的教学主题、教学要素、教学功能。课文《匆匆》在人教版和统编本教材中虽都安排在六年级下册,但它所在的两个单元体系有了明显的调整,主要表现在以下三点。

1.主题调整:珍惜时间→表达真情实感

人教版《匆匆》位于六年级下册第一单元,是以珍惜时间为单元主题。统编本《匆匆》位于六年级下册第三单元,作为习作单元的人文主题是“让真情在笔尖流露”,引导学生运用学到的抒情方法,结合生活中印象深刻的经历来表达自己的真实感受。统编本教材更多的是指向明情悟法、读写互动。

2.要素统整:零散→融新

人教版《匆匆》要求学生抓住重点句段,联系生活实际领悟文章蕴含的道理;在把握主要内容的基础上体会作者表达感悟的不同方法,并试着在习作中运用。统编本《匆匆》所在单元的语文要素是:“体会文章是怎样表达情感的;选择合适的内容写出真情实感。”统编本教材更紧扣语文要素的落实,在习得上更加指向方法的习得。

3.功能转变:指向阅读→指向习作

人教版《匆匆》以引导学生体会文章表达上的特点、积累优美语言为重点,是该单元的第二篇精读课文。作为习作单元的首篇精读课文,统编本《匆匆》重在引导学生在阅读过程中学习写法。通过对照教材发现,“读写结合”这一鲜明特点在统编本教材中体现得更为明显。

依据以上三点调整,教师借此实现课文《匆匆》的新定位。从主题调整来看,阅读单元中精读课文的定位是品其言、会其意,而习作单元中精读课文的定位是直接指向表达,强调从阅读中学表达,“体会课文是怎样表达情感的”。从要素的统整来看,统编本教材进一步开发语言文字的训练点,习作单元中精读课文教学主要是为了丰富学生的阅读经验,给学生习作提供一定的借鉴。从课文功能的转变来看,阅读单元中的精读课文是阅读例子,而习作单元中的精读课文是写作样本。教师要分清阅读例子和写作样本的价值取向,将学生从“想写”向“会写”引领,为学生读写素养奠定基础。这样的横向对比,让教师的思维延向更深处;这样的调整,让学生的学习指向更有效。

二、在不同学段的语文要素中找教学链接点

横向对比是突显新单元体系的整合性和独特性。纵向对比则是更能体现统编本教材的层次性和递进性。纵向对比是基于此而产生的,它关注相互关联单元的训练要点。

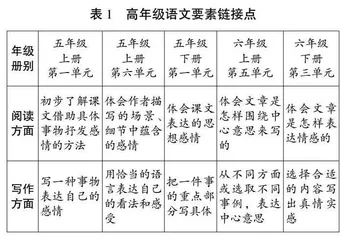

从表1中可以看出,我们梳理了统编本教材五、六年级的单元语文要素,发现与抒情表达方式关联紧密的语文要素有五项,发现这些关联的单元训练点是前后关联的。语文要素随着年级升高,呈现出递进式状态。教师应在课堂言语实践中领悟并运用语文要素内在的递进式攀升规律。这些单元的语文要素体现统编本教材在编排上立体化的特点,同时也对学生的情感体验提出了更高的要求。

这样的纵向对比,充分体现了由易到难的递进式攀升的轨迹。这样的轨迹所承载的内容丰富,其中五年级语文要素侧重于“用什么方法”“为什么用这样的方法”,六年级语文要素侧重于“怎样运用方法”“这样的方法有什么表达效果”。

三、在书后习题的条分缕析中找教学生长点

从横向对比中的调整点,到纵向对比中的链接点,再回到课文这个语文要素落实的原点上,对寻找学生能力的生长点更有帮助。通过对比其书后习题可以看出,统编本教材更加指向方法的习得,更加紧扣语文要素的落实,更能体现鲜明的“读写结合”特点。在本课教学中,教师应了解学生对现有语文要素的掌握情况,找准言语智能的“最近发展区”,并找准语文要素的训练方法,确保学生学得有效扎实。

表2揭示了《匆匆》学习要求在新旧两版教材中的不同之处。统编本教材的学习要求更具有聚焦性,也有可操作性,体现“积累、体悟、迁移运用”的纵向关联性。本篇课文在表达上有两种抒情方法:第一种是直接抒情,通过一系列的追问来表达情感,第二种则是间接抒情,通过司空见惯的真实的现象来表情达意。直接抒情是学生非常熟悉的,而间接抒情要学生与作者感同身受,确实有困难。因而在本课教学中,教师应紧扣“匆匆”明重点,突显要素习方法,丰富学生言语实践的训练方法。

生长点一:补充背景资料,感悟语言。

“体会文章是怎样表达情感的”是这个单元的语文要素。要达到这一目标,学生需要在有感情地朗读课文中揣摩朱自清先生在时间飞逝的生活场景中产生了惆怅、恐慌之情,强烈的内心独白自然流露在一连串问句中。

课文中的情感矛盾点是“八千多日子已经从我手中溜去,像针尖上一滴水滴在大海里”。这个夸张的比喻,学生一下子很难体会。教师可引导学生着重感悟形象化的表达妙处,让原本看不见、摸不着的时间变得具体形象。课文第3自然段中生活化的事例是学生们非常熟悉的,引导学生感悟时间的脚印留在了具体可感的生活场景中,形成时间的流。接着追问融情于景的表达妙处,学生弄懂作者偏偏写洗手、吃饭、睡觉这些平常小事的意图。学生交流,朱自清先生的生平业绩提取于资料袋;学生探讨,在资料袋中寻找时代背景;从文字背后,学生感受到朱自清先生忧国忧民、十分迷茫,希望有所作为,所以他不教一日闲过。诚如朱自清先生说:“我要追求每一个瞬间的价值。”

朱自清先生所作的《匆匆》由于内容关系到生命形态的普通意义,所以能成为散文中的经典。这一环节的阅读从情感体验到哲理思考,不仅读到了文本的深处,还读到了作者的内心深处,引发学生对人生意义的思考,这才是阅读到学生内心深处最重要的。学生在探究作者的写作意图的同时,也获得了多元的情感体验。

生长点二:互文阅读,发展语言。

引导学生品读朱自清先生的散文《匆匆》和《春》,初步品味虚实的妙处,提高学生对写景散文的鉴赏能力。朱自清先生在《匆匆》一文中,将自己在具体情境中的感受,依附于种种令人感慨万千的景象。文中运用化虚为实的手法,将时光完全人格化,把抽象变成了具象,把无形变成了有形。如时光是无声无息的,“像针尖上一滴水滴在大海里”“如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了”。学完《匆匆》,接着学生浏览散文《春》,同时思考:“朱自清先生这时候又是什么心情?你是从哪些语句体会到的呢?”散文《春》中“刚落地的娃娃”“花枝招展的小姑娘”和“健壮的青年”“生长着”“笑着走着”“领着我们上前去”,让学生感受到朱自清先生这个时候不再苦闷,对新文化、新生活充满希望。这时链接背景资料:1933年,朱自清先生留学回国,在清华大学任文学系主任,这期间的生活可谓好事连连,所以他在笔端流露真情,写出勃勃生机的《春》。学生从而真正领悟景物会随着心情而变化。

链接同一作者的散文,应用文体语境。用散文《春》作支架,既是作者情感表达的延伸点,也是学生课堂小练笔的范文,实现阅读与写作近距离的对接。也可以进行不同作家的互文阅读,如阅读郁达夫的散文《故都的秋》、朱自清的散文《荷塘月色》、老舍的散文《济南的冬天》,体会文章是怎样表达情感的。互文阅读可以拓展学生认知世界、促进多元创造性解读、培养比较鉴赏与反思批判能力。

生长点三:链接单元习作,活化语言。

《匆匆》第3自然段的排比句,引导学生揣摩其特点,练写“心情笔记”。比如“太阳他有脚啊……于是读书的时候,日子从书页上过去;写字的时候,日子从笔尖上过去……”。“选择合适的内容写出真情实感”是该单元的习作要素。因而教师模拟交际场景,创设情境语境,鼓励学生参与语境的创设,运用景物描写恰当表达情感体验,享受表达分享带来的愉悦。教师还可以引导学生比照生活,畅谈感触:对周围景物的感受也随着心情的不同而不同。请从“欣喜若狂、伤心难过”选择一种情感体验,用一段话写一写自己的真情实感。学生运用写法,练笔表达,可以直接抒发自己的情感,也可以把自己的情感融入到具体的人、具体的事或者具体的景物中。

如此横比纵联,定会实现旧文新教。语文教学致力于培养学生对祖国语言文字的理解和运用能力,在大量的语文实践中掌握语言文字运用的规律。教师应紧扣课文这一“样本”,将课文的“表达”因子挖掘到最大程度,为学生构筑扎实的语言实践平台。引导学生在典范、得体的语言环境中,形成语文学习力,促进言语交际能力的提升。

【注:本文系江苏省教育科学“十三五”规划普教立项课题“小学语文统编教材言语教学主题统整策略研究”(D/2020/02/364)研究成果】

(作者单位:江苏仪征市仪化第三小学)

责任编辑宋园弟