赏生命诗意 悟风雨人生

作者: 邓素娥

中国古典诗词中蕴含着丰富的生命教育资源。在小学古诗词教学中融入生命教育,让学生走进文本,与作者对话,唤起学生对生命的感悟,有利于引导其建立正确的生命观。本文以《渔歌子》一课的教学为例,阐述“赏生命诗意 悟风雨人生”主题下的古诗词教学,如何通过设计“赏诗意”“展对话—悟真情”“辨人生—书胸臆”三大学习活动,层层启发学生从诗词中获得“兴发感动”的生命力量。笔者以五年级上册《渔歌子》一课的教学为例,围绕教学过程、教学反思,具体阐述在古诗词教学中融入生命教育的教学过程。

一、教学过程

1.学习活动一:想象入境,赏生命诗意

(1)读诗词,品景物。学生自由朗读、齐读诗词,找出诗词中自己喜爱的景物。

(2)搭短语“支架”,对景物补白。

语言支架1:指导学生想象景物的具体形象,在对应的词语前补充修饰词,如“ 的白鹭、 的风雨”。为进一步打开学生的想象力,教师可适时提示添加景物的颜色、形状、声音、对它的感受等。

学生借助想象体验诗词中生命的具体形态,尝试用简短语言描绘诗词中的生命诗意,有助于增强学生的感受力和体验能力。从诗词中的意象入手,展开想象和语言表达训练,将为接下来的描绘诗意画面做铺垫。

(3)搭句式“支架”,“绘”诗意画面。

语言支架2:根据原文内容,围绕自己喜爱的景物继续展开想象,形成具体的画面,补充下列语段。

我从“_________”(原文),仿佛看到了_________,听到了________,还想到了________,这是一个________的时节/地方/人。

描述画面时,可联系生活实际加入人物(动作、神态),新的景物等。

学生在对语言支架2的思考与表达过程中,通过融入自身想象与理解,合作交流画面的诗意,讨论各自对诗词情感的领悟,将进一步增强其生命体验能力,实现由赏“景”到悟“情”的过渡。

2.学习活动二:与文本对话,悟生命真情

(1)思人物个性,品人物心情。

语言支架3:“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”,描述了一位怎样的垂钓者?

引导学生关注文本中直面风雨、悠然垂钓、与自然融为一体的鲜活人物,感受垂钓者随性洒脱的真性情。指引学生思考张志和寄情于景的写作意图,领悟词人写垂钓者的本质是表露自己向往自由的心声。

语言支架4:张志和为什么认为“斜风细雨不须归”?借此抒发他怎样的心情?

重点强调“斜风细雨不须归”,旨在提示学生关注文本中蕴含作者人生态度的关键句,启发学生思考作者“不须归”的反生活常态行为背后的原因,以揭示他享受生活、热爱自然的生活情志。这是指引学生探究作者生命境界的第一层尝试。

(2)知词人故事,解创作意图。

资料支架1:提供张志和的人生经历资料。

材料一:张志和,唐朝金华人。擢明经(为唐代科举制中的一种考试形式),被唐肃宗赏识,命“待诏翰林”。后来,因政坛上的斗争牵连,被贬为南浦尉。后获赦,不复仕,居江湖,自称“烟波钓徒”,又号“元真子”。

补充作者的生平经历和诗词的创作背景,能帮助学生更全面地了解张志和以“垂钓者”自居的身份信息,理解张志和在《渔歌子》中所写的景及事均是他的生活日常。

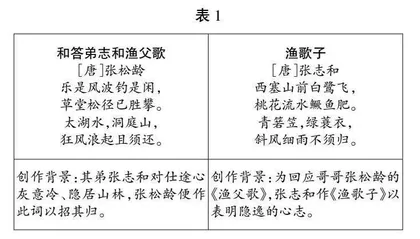

资料支架2:介绍哥哥张松龄写给他的劝归词及他写《渔歌子》的创作背景。

材料二:《和答弟志和渔父歌》和《渔歌子》对比阅读。

进一步挖掘《渔歌子》背后的创作故事,了解作者创作《渔歌子》不仅是为了记录生活感受,也是借此向他人表露自己已坚定归园田居、隐逸山野的想法。

语言支架5:对比阅读资料中的两首词,思考哥哥想对弟弟说什么,弟弟是如何回应的,探究《渔歌子》中的“不须归”指不必归向何处。

指引学生聚焦《渔父歌》中的“且须还”和《渔歌子》中的“不须归”,体会这两个词分别表达两人劝归和不愿归的相反态度,深入了解“不须归”背后隐含着作者拒绝回归仕途、享受归隐生活的多层含义。这是指引学生探究作者生命境界的第二层尝试。

(3)融入情感,提炼语言表达。

资料支架3:补充他人对张志和垂钓行为的评价性材料。

材料三:据《唐书·张志和传》记载,“志和居江湖,自称烟波钓徒。每垂钓,不设饵,志不在鱼也。”

从他人视角解读张志和垂钓的“行为艺术”,帮助学生理解他垂钓时不设饵,说明他志不在钓鱼,启发学生思考他钓鱼时追求的真正乐趣是什么。

语言支架6:在情感领悟的基础上,组织学生完成语言表达训练。

他钓的是_________,他钓的是_________,他钓的是_________……

学生在融入自身情感的基础上再次理解张志和的垂钓生活,借助生活经验和发挥想象补充语段内容,将内化于心的情感运用语言文字表述出来,实现思辨性读写的结合,进而深入体会作者渴望与自然融为一体的人生理想。这是指引学生探究作者生命境界的第三层尝试。

3.学习活动三:由人到己,辨生命真谛

(1)围绕诗词中意象的“风雨”进行引申阅读,展开生命韧性的教育。

在中国古典诗词中,“风雨”既指自然美景,亦象征着坎坷挫折。组织学生读苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,了解他面对“风雨”时持何种态度,结合苏轼的人生经历,领悟其虽处逆境、屡遭挫折而顽强不屈的乐观精神和潇洒豁达的宽广胸怀。

对比“斜风细雨不须归”与“一蓑烟雨任平生”的相似处。旨在启发学生思考两人在面对风雨时均有坚定人生追求的超然境界。

(3)激励学生联系生活实际,畅谈自己应对“风雨”的心路历程,交流自己从《渔歌子》和《定风波》中所获得的生命思考、人生感悟。将自己的所思所想绘制成一张图文并茂的明信片,以《渔歌子》的文字绘成图画内容,以自己应对“风雨”的感悟融成文字(可以是一首积极乐观的现代小诗或一段话),以此勉励自己或他人。

阅读充满生命力的诗词,最终目的是从中汲取力量并对照自己的人生。诗词带给我们的兴发感动是无穷尽的,学生需要通过完成书面形式的“读写画”学习活动,及时吸收本节课所获得的情绪感染和文化浸润,并转化成自己的精神力量。

二、教学反思

《渔歌子》是一首意象丰富、画面感极强的词。词中描述的江南春景对小学五年级学生而言非常熟悉,在以往的古诗词及文学阅读过程中均有所了解,因此理解和想象诗词的内容并不困难。这也为学生出色地完成“学习活动一”提供了较大可能性。本节课的教学重点和难点主要体现在“学习活动二”,由于缺乏文化知识的积淀,部分学生可能会在理解“斜风细雨不须归”的原因上,直接解释为作者喜爱自然生活,而忽视了背后的价值追求问题。因此,适当补充作者的生平故事及《渔歌子》的创作背景,层层引导学生挖掘这首词的生命境界,是实现与文本对话的关键所在。但诗词阅读的目的,最终仍需回归读者自身。为实现从阅读文本到表达自我的转化,本节课还设计了读写结合的“学习活动三”,通过交流应对“风雨”的心路历程,开展同主题书面写作,强化学生的心理韧性,提高其面对人生困境的抗逆力。

在小学古诗词教学中融入生命教育,不仅要最大化地激发学生体验生命的能力,也要从教学内容上启迪学生思辨人生真谛。本节课运用搭建“支架”策略,培养学生借助想象等感受景物的动静之美,品鉴诗词的生命诗意;运用创设问题情境策略,训练学生掌握对比、分析等方法,解读作者背后的创作意图,与文本展开一场有关生命的深度对话,体悟词人的价值追求;运用“读写绘一体”策略,激励学生联系生活实际思考人生,畅谈感悟,将人生态度融成文字,创写新篇章抒发胸臆。

【注:本文系2023年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目“卓越教师培养视域下小学教育师范生心理健康教育核心素养的协同培育与实践”研究成果。】

作者单位:深圳大学附属教育集团后海小学

责任编辑:张茹