试谈高年级习作例文功能的开发与运用

作者: 陈令骧

教材在中高年级安排了专门的习作单元,用以系统性地、有针对性地发展学生习作的关键能力。习作例文作为习作单元中一个特殊的存在,是专门供学生学习和模仿的示范性文章,具有帮助学生突破习作难点的作用。但在实际教学中,有些教师把习作例文当成了略读课文,只是简单地讲一讲;有的教师把习作例文当作精读课文,只重视例文内容的理解,而忽略了表达方法的习得;还有的教师直接让学生用习作例文做模板,简单模仿,结果造成学生习作千篇一律的结果。可见,正确认识习作例文的特点,开发习作例文的功能,才能促进学生习作能力的提升。

一、 高年级习作例文的编排特点

王荣生教授认为,与“定篇”“样本”“用件”“引子”一样,“例文”也是语文课的一种类型。高年级习作例文编排在教材的习作单元中,由例文文本、旁批、思考题和插图等要素组成示范性文章,一方面让学生明确本次习作的重点、难点是什么,另一方面对学生进行习作指导。

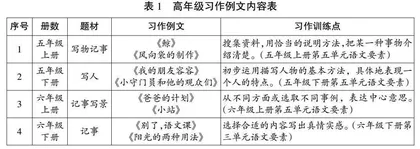

教师对高年级习作例文进行梳理后,会发现其有以下几个特点,具体内容如表1所列。

通过对高年级8篇习作单元例文的分析,不难发现其存在以下几个特点。

1.难度较适中

从阅读、学习难易度上看,高年级习作例文的难度较适中。一是篇幅适中,高年级习作例文篇幅少则500多字,多则1200多字。总体来说,例文比较适合高年级学生阅读。二是阅读难度也比较适中,高年级习作例文没有什么生字新词,加上例文旁边有批注,结尾又有阅读思考题,更利于学生自主阅读。

2.题材很丰富

从题材上看,高年级习作例文有写人记事的,如《我的朋友容容》《爸爸的计划》等,有状物写景的,如《鲸》《小站》,很丰富。同时,习作例文内容大都贴近学生生活、学习实际,学生学习时不陌生自然会产生一种亲近之感。

3.文体多样化

从文体上看,高年级习作例文的文体呈现多样性,有写人、记事的记叙文,有状物的说明文,但总体来说,记叙文比较多,这有利于引导学生在习作中培养“我手写我心”的意识,同时,不断提高其观察、描写、记叙、说明等习作能力。

二、高年级习作例文功能的开发

1.认知与实践的桥梁

高年级的习作例文都安排在单元习作之前,精读课文、“初试身手”之后。可以说,习作例文是联结阅读与习作、认知与实践的桥梁,起到了承上启下的作用。学生学完精读课文后,可以将习得的表达方法在“交流平台”“初试身手”中交流总结,继而进行练笔尝试。这是一个由认知到实践的过程。“初试身手”后,学生大多会发现练笔时存在的一些问题,而习作例文就是要聚焦这些问题。同时,习作例文还要呼应单元习作的需求,这同样是一个从认知到实践的过程。可见,习作例文在单元教学中的独特功能在于:聚焦练笔时发现的问题,针对学生习作的需求,发挥桥梁作用,让本单元特有的表达元素在习作单元各部分内容中相互呼应、彼此补充。

2.借鉴与仿写的示例

习作单元中,精读课文主要是让学生在阅读学习中,揣摩文本的表达特点及表达方法,习作例文则主要是解决怎样写、写什么的问题。所以,习作例文最大的功能就是发挥其借鉴和仿写示例的作用。如,学生在学习精读课文《太阳》《松鼠》后,知道了说明文要运用列数字等说明方法去介绍事物的表达特点。精读课文之后的习作例文《鲸》是从大小、进化、种类、捕食、胎生等方面介绍鲸的特点,学生从中借鉴到了多方面介绍事物特点的并列式写作示例。而同单元中的另一篇习作例文《风向袋的制作》,则分别从制作的步骤、制作的过程两方面,有序介绍了风向袋制作的一般方法与步骤。学生借鉴到了承进式的写作示例。这样不同写作示例的呈现,就为学生提供了较为丰富的表达选择,拓宽了学生的习作视野,有利于学生借鉴仿写。

3.训练与习作的支架

“支架式教学”理论认为,教师要研究学生的“最近发展区”,然后有针对性地将所学知识的概念框架以学生易懂的方式呈现。教师要善于将学习任务进行分解,在学生学习时及时进行有效的点拨和指导,帮助他们顺利进入下一个发展阶段的学习。在习作实践中,学生由于自身能力等方面的束缚经常会遇到一些困难。这时候,教师可以根据学生的实际需要,适时地为其提供习作的支架,从而适当降低习作的难度。在实际教学中,我们不难发现,习作例文就是学生习作时很好的支架。如六年级上册习作单元中的习作要求是“围绕中心意思”写,可是究竟如何围绕中心意思写,大部分学生是弄不明白,更无法下手的。此时,教师就可以引入习作例文《爸爸的计划》和《小站》,将其作为支架范例,这样学生就真正学到了“围绕中心意思写”的常用方法,如像《爸爸的计划》那样,通过不同事例去写人或物的一个方面的特点;或像《小站》那样,围绕一个事物的不同方面去写。这就很好地体现了习作例文的支架助写功能。

三、高年级习作例文功能的应用

1.灵活嵌入例文,给予全程指导

学生习作时,首先需要审题、立意,继而取材、布局,最后还要落实遣词、造句,经过这些复杂的过程才能完成。教学中,教师可以根据需要,灵活机动地嵌入习作例文,给予学生全程的指导。

(1)作前提供,明确要求。如,五年级下册习作单元的习作主题为“形形色色的人”。在学生习作前,教师可以引导学生学习习作例文《我的朋友容容》,帮助其了解例文的立意与选材,即:例文的中心是表现容容的天真可爱、助人为乐的特点。为此,作者选取了容容因没有取到报纸而发脾气和给“我”寄信这两件典型事例。事例中,作者又着重抓住了容容的语言、动作、神态进行描写。这样学生就明确了本次习作的要求:选取典型事例,运用本单元学过的描写人物的方法,具体表现人物的特点。

(2)作中嵌入,习得方法。五年级上册习作单元的习作要求是介绍一种事物,学生在写作时往往会遇到两个困难,一是没有能运用比较合适的说明方法来介绍事物的特点;二是资料堆砌,介绍时条理不够清楚。此时,教师可以呈现习作例文《鲸》,引导学生观察作者是从哪些方面介绍鲸的特点的,又是用了哪些说明方法介绍清楚的。针对资料堆砌、表达无序的问题,教师可以让学生好好阅读《鲸》的第3~5自然段,感受作者运用列数字、做比较、举例子等说明方法,有条不紊地介绍了“鲸的分类、食物类型、捕食方法、呼吸方法”的表达方法。由此学生就能习得“根据目的选取资料,并有条理说明”的方法。

(3)作后呈现,促进修改。学生完成习作并不代表着单元学习的结束,此时,学生的习作还需要进行修改和完善,以此促进其习作能力提高。这一阶段同样离不开教者的指导和帮助。习作例文因其内容和形式独特的示范性,在习作的评改环节,同样可以发挥重要的作用。如在完成下册第五单元习作初稿后,教师就可以出示习作例文《小守门员和他的观众们》,让学生在学习例文后,对自己的作文进行修改,特别是关注对人物的外貌、动作、神态的描写是否符合人物的身份和性格特点。这样的指导,对于学生有针对性地修改自己的习作,是很有帮助的。

2.借助助学系统,习得表达方法

高年级习作例文中除了课文外,还有课文旁边的批注,以及课文后的思考题。

思考题和旁批就组成了习作例文的助学系统。对于助学系统,教师需要加以重视,并认真进行研读。教学时,教师可以将旁批与课后思考题联系起来,更好地促进学生思维能力的提升。此外,教师还可以细化旁批,让学生真正学习到可操作的表达方法,帮助其提升习作的能力。

(1)强化联系。习作例文中旁批和思考题的句式各有特点。其中,旁批是陈述性句式,大都是以“方法+效果”的句式呈现;思考题则以问题的形式呈现,一般为“怎样写出”“如何表达”等问句。教学时,教师可以将二者联系起来,同时细化文后思考题,这样就能帮助学生找寻学习的方法和路径。以六年级下册习作单元例文《别了,语文课》为例,其课后思考题与旁批如表2所列。

从表2中不难看出,“‘我’对学习语文的情感和态度发生了怎样的变化,课文又是怎样表达的”这一问题,指向的是本单元的语文要素“体会文章是怎样表达的”,这是学习全文的重点。文中的三处旁批,则针对这一问题进行了细化和分解,分别从具体事例、内心独白、事例选择等方面帮助学生领悟表达情感的方法。这样有助于学生将问题转化,从而习得表达的方法。(见表3)

(2)细化旁批。习作例文中的旁批对于学生学习例文的作用是毋庸置疑的,但是还要在此基础上对其进行细化,从而让学生迁移仿写,习得方法。如六年级下册习作单元的习作要求是“让真情自然流露”,即“把印象深刻的内容写具体,把情感真实自然地表达出来”。习作例文《阳光的两种用法》通过两处旁批提示了自然流露真情的方法,一是通过具体的事例,二是要有贯穿全文的线索。但学生还不能很快地将这些要点迁移到自己的习作当中。因此,教师还要对这两处旁批进行细化,如:母亲把“老阳儿”叠在被子里这件事,作者是怎样记叙的?“老阳儿”又是怎样贯穿在文章当中的?这样就能把旁批转化成学生理解,易于应用的习作方法。

3.着眼支架助写,推动习作进阶

当然,学生习作能力的提升需要长期反复的训练。习作例文可以成为教学的有力抓手,同时也是重要的写作支架。学生在学习了精读课文、交流平台后,初步掌握了一些表达方法。“初试身手”后,学生表达中的一些问题自然就会暴露出来。这时,教师再借助习作例文,引导学生去进行修改。可见,写作例文不仅仅是学生借鉴仿写的例文,也是学生自我审视的支架。如,在教学五年级下册习作单元《小守门员和他的观众们》《我的朋友容容》这两篇例文后,教师可以引导学生审视自己的练笔:有没有把人物的特点介绍清楚?有没有运用本单元学过的描写方法……继而思考作者是怎样描写的、是怎么选取事例的、是怎么描写人物特点的。此时,学生基于自己习作中的问题,会更有目的性地、更积极主动地整合运用所学的表达方法。

综上所述,习作例文的功能不只是在“教”,更要立足于“用”。教学实践中,教师只有引导学生把习得的方法迁移运用到习作当中,才能真正发挥习作例文的桥梁、示例、支架的功能。

(作者单位:江苏扬州市高邮市周山镇实验小学)

责任编辑 唐敏