《宝葫芦的秘密》阅读推进课教学设计

作者: 赵晓琳

【教学目标】

1.通过交流读书方法,对前期读书情况进行汇报,并借助读书工具梳理人物关系图。

2.通过交流所读的故事情节,来感受童话的奇妙,以及童话人物真善美的特点,重点感受主人公王葆的人物形象。

3.创编故事,激发学生继续阅读的兴趣。

【教学过程】

一、读书交流,谈方法

1.同学们,我们已经用一周的时间阅读了《宝葫芦的秘密》前15章的内容,现在来交流一下你每天是怎样读这本书的。

(生自由交流读书方法,师顺势板书。)

2.指导批注。

(投影出示几位学生精彩的批注)

大家看,有的同学是在写的好的地方圈画关键词做批注,有的同学是在有疑问的地方写下自己的问题,还有的同学是在有启发的地方写下自己的体会。当然,同学们也可以点评写法,或者在不懂的地方做批注,这样多角度地批注,你会有更深的体会。

【设计意图:学生通过自由交流,可以互相借鉴彼此的读书方法,课堂氛围比较轻松。教师在学生回答的基础上进行引导,对批注阅读、规划阅读等常用的读书方法进一步指导,帮助学生更好地运用多种读书方法进行阅读。】

二、展人物图,理关系

1.展示前期梳理的人物关系图。

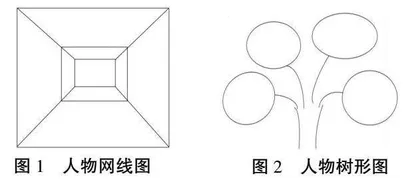

我们课前结合学习单梳理了人物关系,哪位同学想上台投影展示梳理的人物关系图(人物树形图和人物网线图二选一)。

①人物网线图②人物树形图

你选的是哪种人物关系图?说一说你是怎样梳理的,其他同学举手评价。

2.提出问题:老师看到你在人物关系图里还提到了“宝葫芦”,你为什么觉得他也是个人物?

预设:因为宝葫芦经常和王葆沟通交流,会说话,所以我觉得宝葫芦也算做人物。

教师总结:我们在三年级上册童话单元的学习中,已经知道了不管是动物、植物,还是自然界中的其他生物,只要是被赋予了人的思想、行为的,都可以成为童话故事中的人物。

【设计意图:梳理人物关系,可以帮助学生更好地阅读。课前教师提供了两种梳理人物关系的工具,分别是人物树形图和人物网线图,便于学生理清书中人物的关系。】

交流情节,品人物

1.交流印象深刻的故事,谈感受。

这么多的人物,他们之间肯定发生了一些让你觉得印象深刻或特别有趣的故事,课前同学们也把这样的故事写在了读书单上,现在我们来交流一下吧。

教师重点关注王葆与宝葫芦相遇的部分,体会童话有奇妙的想象这一特点。在学生交流的过程中,教师引导学生从故事情节中感受人物形象。

2.从故事情节感受王葆的人物形象。

在读书的过程中,同学们已经把对王葆的认识写在了便利贴上,并贴在了书中相关的故事情节和段落旁,现在我们就来交流一下你所认识到的王葆。

教师总结:王葆就是这样一个既有优点又有缺点,并不完美的普通孩子,他可能是你,也可能是你。

3.对比以往认识的宝葫芦,感受作者的创作角度。

教师质疑:我们从书中得知宝葫芦经常给王葆变一些好吃的好玩的东西,可以往我们所熟悉的宝葫芦都是能上天入地、降妖除魔、无所不能的,比如《西游记》里孙悟空收服银角大王的宝葫芦,还有《葫芦兄弟》里智斗妖怪、各显神通的七个宝葫芦,和他们一比,我们书中的宝葫芦为什么只变了些好吃的好玩的呢?

(提示:可以从宝葫芦主人的身份这一角度来考虑。)

总结:作者从一个孩子的角度来创作这个人物,特别贴近我们的现实生活,读起来也觉得特别亲切。

4.聆听作者对王葆的评价,联系生活经历来感受。

出示作者张天翼对王葆的评价:

王葆他并不是个坏孩子,他挺想学好,肯做好事,关心集体,热爱同学。就是有点懒,不爱动脑筋,什么都想要现成的。遇到麻烦的事,就幻想有那么一种宝贝,可以帮他做好多事情,使他不用费什么劲,想要什么就有什么。譬如遇到一道挺难的算术题,甭费脑筋,这宝贝就给算出来了,那该多好。

提问:听了作者对王葆的评价,并结合我们对王葆的认识,你有没有在自己或者身边人的身上找到王葆的影子?

【设计意图:通过让学生交流印象深刻的故事这一话题,引出对王葆这一人物形象的认识,深入感受作者是从孩子的角度来创作书中的人物,十分贴近现实生活,并且通过作者对王葆的评价以及结合自己的认识,感受身边类似的人物,从书中迁移到生活中,学生既体会到这本书贴近现实生活的特点,又学会了联系生活经历来读书。】

联系背景,深思考

出示作者儿时的经历:作者小时候很淘气,有时还会和同学闹矛盾,但他和同学们的关系还是很要好的,小张天翼爱听故事,也爱把自己生活中遇到的事情编成故事讲给大家,一来二去也就成了编故事的能手。

总结:大家从书中找到了自己的影子,其实,王葆这个人物形象也正是作者张天翼儿时的模样。这种让人感同身受并充满童真童趣的作品,必定是伟大的!

联系时代背景,感受作者的创作意图:作者写这部童话的时候,新中国才成立不久,当时条件非常艰苦。可广大劳动人民建设祖国的热情却十分高涨,张天翼结合当时的情况,创作了《宝葫芦的秘密》,也是想教育孩子们要脚踏实地、不能不劳而获。

【设计意图:补充作者的童年经历及当时的创作背景,深入感受这部童话的魅力,体会作者想传达给读者的思想,从而更加深入地阅读。】

五、创编故事,激趣读

1.书影结合,感受两种艺术表现形式的不同。

这本书中的王葆和宝葫芦给我们留下了深刻的印象,可王葆得到宝葫芦后真的就一直是幸福快乐的吗?老师给大家带来了一个电影片段,咱们一起来看看吧!

播放“试卷风波”视频。

小组讨论:这个电影片段呈现的正是后面第32至33章的内容,请快速默读书中这部分的内容,思考电影里的情节和书中的描写有什么不同。小组交流讨论后派代表发言。

总结:书中的描写 更加细腻、具体,而电影经过想象、改编,变得更加生动,这是两种艺术表现形式的不同。

2.细读故事,理思路。

出示书中这部分的内容。(学生阅读单反面也有这部内容)

精彩的故事往往在情节创作上也有它的独到之处,我们再来看看书中的这部分内容,其实这个故事的发展是有作者的思路的, 你有什么发现吗?

感悟:故事是按照王葆所想——宝葫芦所做——喜悦后的烦恼这种思路来创作的。

总结:情节有波折,心情也随之波动,王葆也正是在这一次次的矛盾中一步步成长起来。

3.根据插图,小组合作创编故事。

出示书中后面内容的插图,用上刚刚发现的讲好故事的关键,选择感兴趣的一幅,小组合作创编故事 ,并上台分享。

4.布置任务,继续读。

继续阅读第16~41章,并且完成以下目标:画一画:为你喜欢的章节绘制故事转折图。想一想:在与宝葫芦相处的过程中,王葆发生了哪些变化?他是怎样一步步成长起来的?

【设计意图:书影结合感受两种艺术表现形式的不同,也更加直观地感受书中这部分的内容。教师引导学生通过这一片段感受作者的创作思路,初步体会王葆的成长,并借助这一支架进行故事创编,既降低了难度,又激发了学生的兴趣。最后让学生带着目的继续阅读,使后续阅读质量更高。】

(作者单位:山东德州市德城区第三实验小学)

责任编辑 宋园弟