基于思维发展的单元整体教学设计与实施

作者: 王小云

2022年版课标指出,“义务教育语文课程培养的核心素养……是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现”。语文核心素养是由核心知识、核心能力、核心态度综合而来,而思维能力是核心能力的核心部分,可以促进语文素养的形成。因为单元整体教学的本质是基于思维发展的教学,所以课堂教学提倡单元整体教学,这有利于学生将知识整合起来,让学生在更高层级的问题上进行联系、比较、求同、求异等思维活动。在教学中,教师要基于思维发展进行单元整体教学。

一、基于思维发展,解析单元架构的内在逻辑

语文要素是构建教材训练体系的基石,它由浅入深、由易到难编入教材的单元中,体系清晰、整体性强。教师进行单元整体教学,要基于单元语文要素分析每篇课文在单元、全册、学段中所处的位置,在备课时要勾连前后的语文要素,理清相互关联的单元语文要素的异同,解析单元架构的内在逻辑,找准思维的落脚点,设计相应的思维发展链条,有的放矢地进行教学。下面以五年级下册第八单元为例阐述教学策略。

1.解读语文要素在教材中的地位和作用

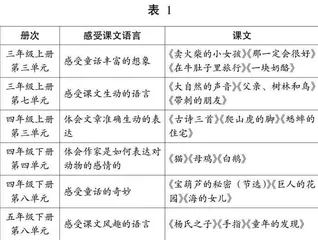

该单元的语文要素是“感受课文风趣的语言”,教材中语文要素涉及“感受课文语言”的单元可见表1。

这些单元中“课文语言”具有如下特点:童话的语言蕴含丰富的想象,采用拟人化的手法;写景、状物类文章运用表示先后顺序的词语,采用拟人、比喻的手法,做到语言准确生动,其中,丰子恺的《白鹅》和“阅读链接”中俄国叶·诺索夫的《白公鹅》还运用反语手法使文章幽默风趣。

在三、四年级的教学中,学生学习了一些“感受课文语言”的方法:聚焦具体描写的句子、聚焦运用修辞手法的句子、聚焦特殊句式或特殊的表达,再抓关键词感受。但学生感受的“风趣的语言”并不多,深入学习的只有丰子恺的《白鹅》运用反语的写作手法。因此本单元思维聚焦的对象为:什么是风趣的语言,如何表现风趣的语言。

2.解读语文要素在单元系统中的具体呈现

该单元的语文要素是“感受课文风趣的语言”。单元内编排了三篇阅读课文,其中《杨氏之子》是文言文,《手指》是精读课文,《童年的发现》是略读课文。语文要素在助学系统中反复呈现并巩固。

本单元导语页的引语“风趣和幽默是智慧的闪现”直指风趣和幽默的本质“智慧”,告诉读者风趣和幽默带给人的并不只是一笑而过,还有能引人深思的智慧或启示。“读”的语文要素是“感受课文风趣的语言”,“写”的语文要素是“看漫画,写出自己的想法”,“读”与“写”紧密联系,一脉相承,引导学生先学课文、感受幽默风趣的语言,再习作,写出幽默风趣的本质。背景图的小丑妙趣横生,引人发笑。映入眼帘的导语页,创设了活泼有趣的氛围,将读者带入了本单元愉悦的学习氛围中。

本单元的三篇课文呈现了三种不同的幽默方式。《杨氏之子》一文写了九岁孩童杨氏子与客人笑谈的经过,孩子机智巧妙的对答令人拍案叫绝;《手指》一文作者用风趣的语言,展现了五个性格各异的手指形象,让我们联想到生活中类似的人;《童年的发现》以自嘲的口吻,生动描写了作者童年时发现胚胎发育规律的过程。

课后练习呈现了相应的要素训练。《杨氏之子》课后要求“借助注释了解课文的意思,说说从哪里可以看出杨氏之子的机智”。《手指》一文课后要求“语言很风趣,如‘他永远不受外物冲撞,所以曲线优美,处处显示着养尊处优的幸福’。找出类似的语句体会一下,再抄写下来”。小练笔要求“仿照课文的表达特点,从人的五官中选一个写一段话”。《童年的发现》“阅读提示”要求“默读课文,找出你觉得有趣的部分,说说自己的感受。”

本单元的口语交际是“我们都来讲笑话”。众所周知,“笑话”的核心是幽默。教材明确指出“准备的笑话内容要积极向上”。本次口语交际是理解“幽默”的有益补充,也是表现幽默的一次有益实践。

本单元的习作为“漫画的启示”。“漫画”亦直指“幽默”的本质,因为它往往意味深长,能引发我们的思考。要求比口语交际更进一步,学生不仅要读懂漫画,表达幽默,还要写出思考。

语文园地中的“交流平台”栏目回顾了本组课文幽默的表现方式。“词句段运用”栏目紧扣如何写幽默风趣的语言:第一题学习使用比喻的修辞手法;第二题,学习用排比的修辞手法举例子。

可以看到整个单元教与学的内容抓手与目标都指向清晰,一目了然。

3.探寻语文要素在单元篇章中的内在联系

探寻五年级下册第八单元的各篇文章之间“风趣的语言”的内在联系(见图1)。

《杨氏之子》《童年的发现》的幽默风趣主要体现在人物说的话上,它体现了幽默风趣的语言缓解摩擦、化解尴尬的作用。《杨氏之子》运用快速联想到与之相关事物的方法缓解摩擦,《童年的发现》运用语义双关的方法化解尴尬。《手指》的幽默风趣主要体现在作者的语言艺术(语言风格)上,它体现的是幽默风趣的语言让人愉悦、引人深思的作用,主要运用拟人、夸张、对比、联想等方法对事物进行生动、形象的描写。

二、基于思维发展,设计单元教学路径

要落实语文要素,关键在于根据教材的单元结构特点,基于思维发展,围绕单元目标,整合单元内外的资源,组织整体性的教学活动。教师应结合单元内容的内在逻辑,顺应学生的思维发展规律,整合单元教学,设计符合思维发展的教学路径(见图2)。

该单元先教学《杨氏之子》《童年的发现》这两篇体现人物语言幽默风趣的文章。《杨氏之子》的教学重在教师的教和导,教师和学生一起提炼出“感受人物幽默风趣语言”的方法:找到句子→剖析人物语言→体会人物形象,让学生明白幽默风趣语言的精妙之处,再让学生尝试迁移,快速联想到与之相关的事物且委婉有礼貌地进行表达,培养学生思维的发散性、敏捷性与灵活性。《童年的发现》的教学贵在放手,让学生在学习《杨氏之子》的基础上,自主运用“感受人物幽默风趣语言”的方法体会文中人物语言的幽默风趣之处——运用语义双关的方法,培养学生思维的敏捷性与灵活性。之后再教学《手指》,体会作者如何将文章写得幽默风趣,并融入语文园地中的“词句段运用”栏目的教学,也完成课后的小练笔,为后面的口语交际和习作做准备。

三、基于思维发展,设计单元任务群

课堂是思维发展的主阵地。教师要精心设计单元任务群,构建“学”“思”并重的阅读课堂,让学生在思考中触摸学习的乐趣,在思考中学会学习,不断深入文学作品的精神世界。

1.任务一:单元整体预学

教学中,要凸显学生的主体地位,首先要遵循学生学习的特点,遵循语文学习的路子,语文要怎么学,学生应怎么教,教师就要怎么引,授学生以渔。教师要成为学生学习的领跑者,让学生在思考中学习,在学习中思考。

教师应遵循语文学习的规律、学生的认知规律。要设计与教学高度相契合的作业,在课前利用作业引导学生学,同时也了解学生的学习情况。如单元导学案中《杨氏之子》一课的设计如下:

《杨氏之子》导学单

我们即将开启《杨氏之子》一课的学习。亲爱的同学,先让 带你闯闯预习关吧!

第一关:字音关,想办法将课文的字音读准确。

1.“诣”的读音是 ,意思是 ,你是通过 知道的。

2.“禽”的读音是 ,意思是 ,你是通过 知道的。

3.联系上下文,想一想,“为设果”指的是

(谁)为 (谁)设果,因此,“为”字的读音是 。

4.联系“应声而动”“应声而至”这两个词,推测一下“应声答曰”的“应”的读音是 。

第二关:字形关,帮忙把词语补充进下面一段话中,注意准确美观。

这座园林的设计者在园林建造上有很高的zào yì :园内景观错落有致、fáng liáng 上雕刻的虫鱼、fēi qín 、花草栩栩如生,来参观的人络绎不绝。

第三关:字义关,下列词语意思的理解,正确的是哪一项呢?( )

A.梁国杨氏子九岁,甚聪惠。(甚至)

B.孔指以示儿曰。(手指)

C.孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。(代词,指杨氏子。)

D.为设果,果有杨梅。(果然)

第四关:断句关,自由朗读课文,根据自己的理解,在你觉得需要停顿的地方画“/”。

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

第五关:思辨关,比较这两句话,哪句更妙?妙在哪里?

A.未闻孔雀是夫子家禽。 B.孔雀非夫子家禽。

导学单的内容涉及字形、字音、字义、断句、思辨,题目运用引导性的语言,引导学生调动已知,运用学过的方法自主学习。

这些题目有的是学生能轻松完成的,有的是有一定难度的,但教师提供给学生方法,大部分学生动动脑筋,跳一跳可以解决。有的题目较难,要引发学生深度思考。教师利用这些题目让学生全面预习课文,进行思考,形成初步的理解,也让学生带着问题、带着思考进入课堂。

有了这样的基础,课堂上教师就可以根据学生的完成情况取舍教学内容,确定教学方法,以学定教。

2.任务二:赏析人物形象

审美创造是语文核心素养之一,文学作品的审美思维,是一个从感觉和心理的受动性到思维和意志的能动性的过渡过程,是一种从审美感性认识走向审美理性认识的理解和解释的活动。在写人叙事类文章中,审美的鉴赏主要聚焦于人物形象上,通过对人物的动作、语言、神态、心理等进行赏析,品味语言艺术,体验丰富情感,激发审美想象,感受思想魅力,甚至是创造美好的形象。教学中,教师要让学生的思维活动贯串于整个课堂中,从而促进学生思维品质的提升,并达成作者和读者自我的双重发现,实现文学作品的精神传递和生命升华的审美境界。

该单元的《杨氏之子》《童年的发现》两课,教师可设计“赏析人物形象”的任务,促进学生思维的发展。下面以《杨氏之子》为例。

(1)赏析人物语言。教师引导学生聚焦“杨氏子的回答妙在哪里”展开思考。当学生关注到杨氏子的语言“未闻孔雀是夫子家禽”,教师引导学生分析、对比两种表达方式:“未闻孔雀是夫子家禽”与“孔雀非夫子家禽”。

师生一起破译杨氏子语言表达中的秘钥:杨氏子的回答机智委婉又不失风趣。他捕捉、解读了孔君平的调侃方式:由姓氏“杨”联想到“杨梅”,再推导出“杨氏是杨家果”;他明白如果按照孔君平的推理逻辑来回应孔君平也是可以的:由姓氏“孔”联想到“孔雀”,再推导出“孔雀是夫子家禽”。但他没有“以其人之道还治其人之身”,而是转换了表达方式,他加上“未闻”一词,委婉表达了反驳,替自己化解了危机,也避免了让孔君平陷入尴尬的境地。教师相机出示思维导图(见图3)。