学习任务群视域下“教—学—评”一体化的教学策略

作者: 徐维玲

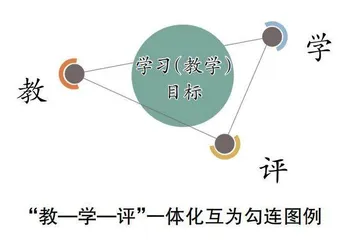

自2022年版课标颁布以来,课程目标从知识本位走向素养本位,主张将点状的碎片化知识通过知识重组与建构在真实的情境中习得并运用,注重提高学生解决复杂问题的能力。学习任务群视域下“教—学—评”一体化的教学策略,是引导学生置身于有意义的学习任务中,教、学、评三者互为关联,教师根据评价内容逆向设计学习任务,引导学生能动地、自主地学习,达成素养目标的闭环教学策略。如下图所示。

在教学中可采用“教—学—评”一体化实施路径,以进阶式的学习任务为依托,依据学程精心设计教程。

策略一:做好前置分析,学、教一致,准确定位目标

在进行系统的教学设计前,教师必须先做好教材全域分析,深度挖掘教材,其中包括跨单元、跨学科、跨学段知识体系的勾连与关联等,以明确教学(学习)目标,以设计具有价值和可使效果外显的学习任务。

如四年级上册第七单元以“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀为主题,按时间轴的脉络分别讲了中国发展史中不同阶段的爱国英雄人物——古代保家卫国的戍边将士,近代为中华之崛起而读书的周恩来,现代拥有民族气节的梅兰芳,以及当代追寻延安精神的迫切心情。这一单元的语文要素是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。因此这一单元的大概念就可以设定为“遥望历史人物,发现中国精神”。结合2022年版课标要求,本单元的评价标准可以确定为:(1)能在每一篇课文中提取关键信息,即关键人物和关键事件。(2)能把关键事件串联起来梳理出文章的主要内容,用简明扼要的语言表达出来。(3)能通过文本的学习,了解中国的发展离不开拥有爱国情怀的英雄们的默默奉献与牺牲。(4)学会写信,书写格式正确,内容具有真情实感。

依据以上评价标准,学习目标分别如下:(1)通过走进中国发展史,分别了解有关戍边将士、周恩来、梅兰芳、延安精神的史料故事,以时间轴为主脉络归纳总结发生在关键人物身上的关键事件。(2)在梳理各篇主要内容的同时,能陈述出思维过程进而梳理出把握文章主要内容的方法。(3)学会写信,能用情真意切的语言表达感情。

依此学习目标,确定《梅兰芳蓄须》一课的学业评价标准和课时目标。学业评价标准:(1)能梳理出梅兰芳先生为了拒绝为日本人演戏用了哪些办法,经历了哪些危险与困难,在此基础上总结出文章的主要内容。(2)能深刻理解与体悟梅兰芳先生拒绝为日本人演出的思想内涵,将爱国情怀溢于言表。(3)书信格式正确,在具体内容中表达出对梅兰芳的敬仰之情。课时目标:(1)能以时间轴为主脉络,梳理出在不同时间段发生在梅兰芳先生身上的主要事件,用串联法概括文章的主要内容。(2)在理解课文内容的基础上,补充史料学习,了解梅兰芳先生生活的时代背景,厚植爱国情怀,并能有理有据地与同学分享自己的感受。(3)能以书信的形式表达对梅兰芳先生的敬仰之情。

策略二:做好全域分析,教、评一致,思维逐层进阶

一个单元教学体系就是一个相对独立的、较为完整的微型课程,重在落实语文学科核心素养,培养学生的思维能力。学习任务群的大情境是指直接影响学生的语言运用、思维能力、文化自信、审美创造的具体语用情境、思维情境、学习情境、表达情境,其中涵盖学生活动于其中的自然及社会环境。以四年级上册第七单元《梅兰芳蓄须》一课教学为例,主要通过以下三个层级体现出来:

1.明确学习目标,知道评价标准,学习指向清晰。

为了培养学生从“学会”走向“会学”,在教学过程中,教师搭建支架,让学生通过研读单元导语、课文导语,梳理课时学习目标,研讨学业评价标准,对于学什么、怎么学、学到什么程度有一个清晰的了解。

2.推进大任务,锚定思维进阶,评价贯穿始终。

教师开发一系列具有系统意义、富有挑战性的支架型学习活动,深入开展任务驱动式课程,以可探究、可操作的大任务为教学“总起”,学习活动为教学“分支”,在进阶式思维训练中激发学生学习内驱力,提升素养。

学习任务的本质是在大概念、大观念中师生跳出课本的局限,学会在真实世界中用学科知识解决真实问题。而本单元的课文内容更加侧重于从“育分”走向“育人”。学生生活在现代社会,对文本的感知度势必会有所欠缺。为了增强学生对文本的深入理解、体会与感悟,教师在学程设计中应该关注学生对中国发展史了解的系统性,对历史人物和历史事件的知识涵盖量。因此在学程设计中,可以渗入相应的历史背景、发生在主要人物身上的其他事件等。如在开启单元学习的第一课,师生就可以具有系统思维,走进中国发展史,了解本单元课文的编排特点。在《梅兰芳蓄须》这一课学习中,了解发生在相应时间节点的重大历史事件;梅兰芳先生的京剧表演艺术享誉全球,推荐阅读整本书《梅兰芳家族》等。相应学程设计如下:

任务一:梳理时间轴,明晰关键事件。评价标准:(1)能快速地浏览课文,从中提取出表示时间的词语。(2)能以小标题的形式梳理出发生在不同时间点的关键事件。(3)能快速地浏览课文,通过提取信息梳理出关键事件的关键要素。学习支架:(1)有段落提示的时间轴。(2)表格式学习单,分别包含事件发生的原因、解决办法、遇到的困难(危险)。拓展内容:上海租界地域图。设计意图:指导学生读文读图,梳理语文材料,培养结构化思维,对课文的整体框架有清晰的了解。

任务二:了解时代背景,感受人物形象。评价标准:根据课外拓展知识,结合课内学习内容,能用恰当的词语形容梅兰芳先生的精神品质。学习支架:(1)创设教学情境,深度理解感知文本内容。(2)走进文本,用关键词做批注。拓展内容:(1)播放梅兰芳先生表演的《贵妃醉酒》选段视频。(2)梅兰芳先生是闻名世界的表演艺术家实例列举。(3)中国和日本从1901~1941年发生的重大历史事件。设计意图:在阅读和讲述梅兰芳的故事中,感受他的一腔热血爱国情。

任务三:奋笔疾书写信,表达敬仰之情。评价标准:书信的格式正确,在正文部分能有理有据地表达出对梅兰芳的敬仰之情。学习支架:写信格式口诀。设计意图:培养理据精神和批判性思维,依据事实和细节表达观点和思考,抒发崇敬之情。

策略三:学习成果分析,评、学一致,学会迁移运用

在课堂教学中教师应将评价作为一种评估学习效果的手段,也作为重要的学习活动。从大概念出发,以素养为导向,促进学生学习内化,提高目标达成效度。评价的内容既可以是学生自己,也可以是同学、教师或学习内容本身。在评价形式上可以强化学生的自主性评价、学业述评与增值评价,从而激发学生的问题意识和内驱力。

主要任务:学习成果可视化,分享交流促内化。评价标准:(1)能根据自己的学习情况梳理出本节课自己学会的内容,主要侧重知识建构、方法习得、品格形成。(2)能提炼、总结出课外链接文本的主要人物、主要事件、主要内容。学习支架:时间轴提示,填写主要人物和主要事件。拓展内容:描写李大钊的短文《志向》。设计意图:聚焦学业述评,在学习成果的真实成果反馈中重构知识体系。

《梅兰芳蓄须》一课是在“遥望历史人物,发现中国精神”这一大概念学程中的一个微课程,学习目标贯穿全程,评价标准贯穿全程,学习进阶贯穿全程,采用以优质结果为导向的学程设计,打破了学科、学段、学域的边界,重在学生素养的提升。学生在深度学习、深度思考中重构认知。

学习任务群视域下的“教—学—评”一体化学程设计,重“全程”,重“全域”。师生共同采取深层策略以达成对内容的理解,关注学习的主题、学习的观点和学习的质量。目标指向素养培育,内容指向知识情境与生活问题联结,过程和结果指向理解与实践。这便意味着教师对教学的理解与重构要有大格局、大跨度,学生综合素养的提升则是在有递进性、延续性的实践中求真知、做真人。

(作者单位:广东广州市黄埔区香雪小学)

责任编辑 郭艳红