指向实践的单元整体教学解构与设计

作者: 陈志锋

2022年版课标指出:“学习组织有趣味的语文实践活动,在活动中学习语文,学会合作。”“能提出学习和生活中的问题,有目的地搜集资料,共同讨论,尝试运用语文并结合其他学科知识解决问题。”由此不难发现,语文课程是一门实践性课程,通过质疑提问、讨论交流、讲述分享等语文实践活动,提升核心素养,这是语文学习的必经之路。笔者以四年级上册第四单元的教学为例,从单元整体教学的视角,运用知识建构理论为指导进行了实践探索。

四年级上册第四单元是一个神话单元,语文要素有三点:“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容。”“感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象。”“展开想象,写一个故事。”结合课文《盘古开天地》《精卫填海》《普罗米修斯》《女娲补天》、习作和“快乐读书吧”的学习要求,整合后得出本单元教学的核心任务:围绕神话故事,开展读、讲、聊、画、写、演等实践活动。

一、整体感知阶段:解决词句与诵读等基本问题

1.集中识字。字词句等基本任务,是语文学习的基础,任何情况下都不可忽视或轻视。

本单元共认识35个生字,其中包括“少、还、脏”3个多音字,会写33个字,会写29个词语和语文园地中8个与花卉有关的词语,需要学会区分“承受、遭受、忍受”等意思相关或相近的词。同时,积累“精疲力竭、气急败坏、愤愤不平、惊慌失措”等课文中出现的成语和语文园地中补充的8个描写人物或故事的成语。围绕以上内容,开展第一阶段的整体感知学习,可以从以下方面展开实践:读课文画字词,读准每一个字音;小组合作,认识并记忆字词;开展过关检测,全面整理字词;指导分类书写,引导学生欣赏。

2.朗读展示。朗读是把握课文内容、感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象不可或缺的学习方式。围绕朗读,可以先以个人为主体小组展示,重点是小古文《精卫填海》的背诵。然后,与小组其他成员合作,提出质疑、进行补充,完善自我。

二、知识建构阶段:开展单元的综合问题探究

1.个人思考,提出真实的观点、

现实的问题。教师在课堂开始,营造一个有趣的情境。学生基于自己在日常生活与学习中看到的、听到的、接触到的已有知识,基于自己的“最近发展区”,提出现实的问题。如:

问题1:普罗米修斯的肝脏是怎么一遍又一遍地长出来的?

问题2:女娲杀的大乌龟有多大?

同学们,请提出你感兴趣的问题……

观点和问题的提出是建立在真实情境中的自主探寻。学生最初提出的问题可能会很表面化,可能会有很多重复,甚至只是从读者主体出发、背离文本的没有价值的问题,但这些都不是最重要的。学生提出问题和观点,是学习的第一步。

2.小组交流,持续改进自己的观点和问题。有了问题,学生将自己的问题在小组内进行交流。为了保证小组内交流更加合理,我们可以让学生自己制订小组合作的契约,如小组的每位成员都要发表自己的看法;看法本身没有对错,要学会接纳不一样的看法,并进行友好讨论……在班级小组交流的初始阶段,还可以提供支架,让交流更规范高效。在个人提出观点时,可以说我的问题……我的猜想……我观察到……我想到……;在倾听后发表看法时,可以说我不清楚……我不同意……我还不明白……我想修改……

教师要引导学生研究、找出值得探讨的问题。一般我们把问题分为三类。(1)文字类。这类问题是关于字面意思的提问,可以很快在书中直接找到答案;(2)推断类。这类问题的答案要在书中查找才能获得,需要认真阅读才能知晓;(3)评价类。这类问题的答案书中没有讲得很明了,通常是自己思索出的答案或者书本上没有谈到的内容。我们要引导学生将推断类、评价类问题纳入小组的讨论范围。如:神话和现实有什么关系?民间故事和神话故事有什么关系?中国神话中的人都是舍己为人、传达爱心的吗?英雄的特点是什么?神话中,哪些人会被称为英雄呢?神话的末尾(结局)都是好(圆满)的吗?中国神话故事与外国神话故事有什么相同点和不同点?神话故事和寓言故事有什么关系?神话故事读完后,有什么好处(神话故事有什么价值)?

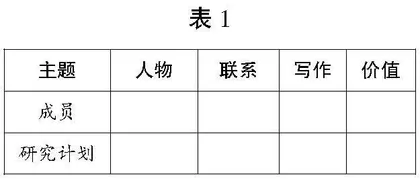

3.主题探究,创造性使用权威资料,制作人工制品。根据前期小组讨论交流后呈现的问题特性,试图将问题分成四类,学生自由选择感兴趣的小组(见表1)。

学生依据一定的小组契约,借助支架,查找资料,展开讨论,并能创造性地使用权威资料,形成本小组的观点。实践研究中,小组成员建立微信群,对本话题展开讨论,打通课内与课外、校内与校外的通道,让建构无处不在。同时,利用计算机辅助手段,让讨论更便捷。学生也能轻松地学习他人的观点,从而随时改进自己的观点。学生有的制作思维导图,有的视频讲述,有的文字叙述……形式不一,形成了本小组特有的学习收获。

如人物组经过研究,得出下列观点:

中外神话中的人物有些不同。外国神话故事,比如太阳神、雅典娜……他们都是众神,没有烦恼,也没有奉献的精神。而中国的神话故事,比如神农尝百草、大禹治水、盘古开天地……其中的人物都是靠自己的努力和牺牲为他人作出贡献。

中国神话中的人物有些跟神有关,中国人相信自己,大多写的是人与大自然的斗争,创造了一个又一个奇迹。外国神话,尤其是希腊神话,全部都是跟神有关,天上的一些神在为凡界的人类造福。

……

写作组也不甘示弱,他们在小组建构中,研究了希腊神话的人物关系,并制作了关系图。从故事的结构上,对中、外神话进行了分类,并举出了例子。

4.问题迭代和升华,形成新的探究主题,用实践开拓语文学习的深度和广度。小组形成了一定的观点后,利用建构墙,把人工制品张贴在上面,进行全班建构。大家倾听发言,增进思考,便产生了新的观点和问题,如:

将《普罗米修斯》和《燧人钻木取火》的故事对比阅读,从“火的起源”中可以看出中外神话不同的文化是什么呢?还能从其他同主题的中外神话故事中发现什么吗?

神话故事可以分为哪些主题?每个主题里有哪些故事呢?

既然神话故事的人物是虚构的,你能不能画画你心中的神话故事人物?

我们可以创造出心中属于自己的神话。

我们可以把读过的神话故事进行改编和表演。

……

对问题和观点进行新的分类,学生加入喜欢的小组,进行新一轮的主题合作探究学习(见表2)。

在合作探究中,小组不断验证、解决、修正自己的观点。这些学习结果,往往能让我们耳目一新,给教师带来诸多的惊喜。如:

对比阅读组围绕同样的主题“水”“火”展开阅读实践,通过《普罗米修斯盗火》《大禹治水》《诺亚方舟》等作品的阅读比较,分析中、外神话故事的相同点和不同点,得出小组自己的结论。

故事串讲组分组讲述中外神话故事,绘制人物组把自己创作的人物绘画和故事与大家分享。同时,全班进行如何讲好故事的理论建构:讲故事不能简单地背诵文稿;要发挥想象,写关键词;讲故事要抓住故事的起因、经过、结果……

故事巡演组的学生进行剧本的创作,利用课间和学校的数课平台开展与巡演有关的诸如配乐、道具、台词等方面的讨论,不断形成、完善理论建构。

相对于传统的单篇教学,本次单元整体设计和实践,学生在阅读的广度和深度上都有明显体现。阅读《中国神话故事》《山海经》《希腊神话》《中国古代神话》……学生能感受到神话神奇的想象,感受鲜明的形象,感受到神话永恒的魅力。同时,以问题为中心,以主题研究为目标,以协作为手段,带动阅读的进行,让阅读成为主动,在实践中促进学生之间、亲子之间、师生之间合作能力的提升。当然,这样的学习,是一个不断迭代升华的过程。