整本书阅读教学的有效策略

作者: 徐小云

整本书阅读是学生涵养语言文字、内化语文素养的有效桥梁,是获得知识的有效路径,是学生亲近母语、了解古今中外优秀文化的快捷通道。2022年版课标在整本书阅读学习任务群中这样表述:“本学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,根据阅读目的和兴趣选择合适的图书,制订阅读计划,综合运用多种方法阅读整本书。”由此可见,在整本书阅读教学中,教师应大胆尝试,积极作为,努力为学生营造适合的阅读氛围,激发学生的阅读兴趣,提升学生阅读整本书的能力。

一、探究起点,呵护阅读兴趣

兴趣是最好的老师。整本书阅读是一项庞大复杂的过程,更需要教师想方设法地激发学生的阅读兴趣。

1.思维导图——阅读成果可视化

相对教材中的单篇课文,整本书多则数十万字,少的也有几万字,如何激发学生的阅读兴趣?简洁明了的思维导图深受学生的喜爱。在推进整本书阅读的过程中,教师可以设计精妙的问题,引导学生阅读后完成;也可以结合学生感兴趣的一个方面绘制出思维导图,引导学生边阅读边成长,快速获得成功阅读整本书的体验感。

《尼尔斯骑鹅旅行记》是六年级下册的必读书目,聚焦主人公尼尔斯的成长,向世人展示了瑞典的风土人情、地理风貌。根据这一点,教师可引导学生在阅读后绘制出简单的思维导图:请结合整本书内容,画出尼尔斯的旅行路线图,记录下每个地方发生的故事,写出自己的阅读体会。

通过绘制思维导图的方式,学生阅读的内容得以可视化,阅读素养也在这一过程中得到涵养。

2.方法推荐——阅读形式最优化

在阅读教学中,教师引导学生借鉴他人成功的学习方式,逐渐优化、更新自身观念,这也是一种进步。因此,教师要常常搭建整本书阅读经验分享的平台,设置相应的话题,引导学生爱上阅读。

四、五年级的学生正处在阅读的黄金期,也是阅读方法趋于成熟的关键期。针对学生在这一时期的特点,教师可以开展这样的话题交流分享:平时你们是怎样找书读的?你会采用怎样的方式阅读?两个问题,一个指向阅读素材的来源,一个指向阅读的方式方法,在交流碰撞中学生潜移默化地形成了具有个人特点的阅读方式。

二、搭建支架,提供阅读抓手

在阅读教学中,如何变简单阅读为多元展示,这需要教师多多考量:学生阅读的起点在哪里?难点在哪里?兴趣点在哪里?哪些是语言素养的生成点?教师应该搭建怎样的阅读支架,助力挖掘学生的阅读潜能?

1.读前预习单,缓解阅读焦虑

在整本书阅读中,教师应一步步耐心引导并教给学生阅读的方法,更需要在学生阅读前设计出相应的预习单,降低学生的阅读难度,缓解学生的阅读焦虑。

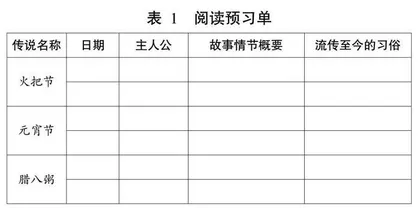

在阅读《民间故事园》时,学生被一个个单独的、没有联系的故事困扰,在经过串联合并相同主题后,聚焦民间传说这一主题,教师设计了预习单(见下页表1)。

表 1 阅读预习单

借助这份预习单,通过对表格的梳理,学生在阅读时有了明确的方向,自然就产生了阅读的兴趣。

2.读中展示单,丰富阅读输出

整本书阅读是学生语言输入的过程,但如果一味输入不输出,学生往往会讷于表达,因此,教师还应创设语言输出的平台。

(1)制作手抄报。在阅读中,教师应有意识地引导学生及时记录下阅读过程中的精彩瞬间,让他们用自己喜欢的方式就某一个故事、某一个场景、某一个人物、某一本书完成一份手抄报,图文并茂,简单易操作,还能充分融合美术等多样元素,提升学生的综合审美能力,形式有趣,一举多得。(2)舞台剧表演。整本书阅读时,教师在聚焦“整”这个概念时,也应该关注书中一些精彩的章节,让学生通过舞台剧的形式演一演,如“四大名著”中的经典桥段就可以引导学生在阅读后大胆尝试表演。(3)写人物卡片。整本书阅读中很多是以人物形象为主,通过人物卡片的制作,学生可以快速了解书中主人公。尤其是《三国演义》《水浒传》,整本书阅读后可以让学生分别为喜欢的人物写名片,彼此分享交流。

3.读后反思单,评价阅读效果

对于阅读的过程,教师应以学生的阅读状态、阅读方法和读书笔记等为依据进行评价。也就是说,教师应以学生为主体,设计阅读反思单,便于学生及时对照,适时调整阅读方法,落实阅读效果。

(1)设计阅读过程评价量表。

日常阅读中,就学生的阅读状态、方法及读书笔记等方面,教师设置了阅读过程评价量表(见表2)。

表 2 阅读过程评价表

在阅读后,学生先是通过小组讨论评价,再进行全班交流,借助这一评价量表进一步规范学生阅读的过程,具有鲜明的指导意义。

(2)设计阅读后的反思单。

在小组、班级集体讨论交流后,聚焦在阅读中的个性化问题,通过对阅读反思单(见表3)进行认真分析,能够合理规避阅读中再次出现相同的问题。

表 3 阅读反思表

教师结合评价表,聚焦学生的阅读状态、阅读方法、读书笔记三个方面,引导学生详细写出阅读中存在的问题,同时提出改进的措施,明确改进效果,多位一体,形成了学生阅读反思单的“闭环”,这样也就将学生的整本书阅读真正落在了难点处、有效处,提升学生的阅读能力。

以“三单”为抓手,学生能够真正动起来,在具体的、可操作的活动设计中,他们的阅读意识被一步步唤醒,进而走向自主阅读的可能性、有效性。

三、设计问题,激发阅读兴趣

学生的阅读兴趣被呵护、被唤醒,更需要被维系。这就需要教师先对整本书有较为全面的了解,了解写作意图,对书中人物有客观、中肯的评价。课堂中创设一两个统整的、有思维含量的话题,可以激发学生的阅读兴趣。

一本书可设计问题的点非常多,在筛选了语文素养以及学生能力提升等问题后就不难发现,教师可以结合学生的阅读内容,巧妙合理地设计学生感兴趣的问题。

《昆虫记》是四年级学生整本书阅读的内容,教材中也有部分节选,教学时教师设计了如下问题:(1)观察仔细,你最喜欢哪种昆虫,结合具体事例说说理由。(2)同样是写母爱,螳螂和蜘蛛你更喜欢哪一个,为什么?结合具体事例说说。(3)同样是写蟋蟀,“阅读链接”中列举了其他作者的作品,你更喜欢谁的?为什么?

这些问题的设计,有对阅读方法的总结,也有对文本内容的再度叩击、深度追问,还有拓展迁移、对比阅读,螺旋式上升,真正达到了“1+X”的阅读效果。在这一系列有梯度、有质量的问题探究中,学生的阅读动力得以持续、深入。

有了明确的方向,学生才能够拾级而上,获得整本书阅读的成功感,真正做到温儒敏教授所说的让学生“坐下来”“读进去”,从而达到读整本书的课标要求。

(作者单位:江苏如皋市石庄镇石庄小学)

责任编辑 刘 妍