小学生语文高阶思维能力培养的路径探索

作者: 李秀荣 严文明

美国R·布鲁斯·威廉姆斯认为发展高阶思维需要特定的支架和方法,即可用于思维发展的。笔者认为在教学问题和图形组织器中,设计复杂而富有挑战性的问题情境有助于激活学生的思维,激发学生学习的内驱力,发展高阶思维。借助图表,思维变得可视化,可以帮助不能立即理解某项思维技能的学生掌握相应的思维技能。

笔者以《真理诞生于一百个问号之后》教学为例,尤其聚焦其中的问题情境设置和图表支架,探讨问题情境和图表对培养学生语文高阶思维能力的重要作用。

- 设计富有挑战性的问题,激发内驱力,激活思维

1.创设质疑情境,寻找问的路径

《真理诞生于一百个问号之后》这篇文章的题目就是一个观点,这个观点是新鲜的,是学生没有体验经历过的,可以作为激发学生质疑的问题点。

【环节一】从题目处质疑

出示观点:真理诞生于一百个问号之后

问题一:这个观点你相信吗?

情境一:学生没有质疑,相信这个观点是对的。

引导(追问1):没有人有疑问吗?对于这个观点你就一点都不好奇?

情境二:学生摇头。

引导(追问2):为什么?

情境三:学生认为这是别人已经证明过了的。

引导(追问4):真理是诞生于一百个问号之后啊!各位同学一个问号都没有?真理诞生得可真快!敢于提问,敢于质疑,这是发现真理的最重要的精神!没有经过质疑的“真理”不一定就是真理,而可能是歪理、谬论。

引导(追问5):有疑问吗?(不达目的绝不罢休,教师要敢于坚持,要相信学生。)

情境四:众学生产生很多问题:“真理诞生于一百个问号之后到底是什么意思呢?”“真理一定要在一百个问号之后才能诞生吗?”“是不是所有的真理都是在一百个问号之后诞生的呢?”……

学生终于产生质疑提出了问题,迈出了发现真理的第一步!

这个环节笔者抓住题目设置问题情境,借由五次追问,为学生的心理铺设探究的路径,一步步引发思考,锲而不舍,从开始深信不疑,到最后学生终于对“真理诞生于一百个问号之后”这个结论有了怀疑精神,产生了问题,成功把学生从顺从、听话的“良民”引向具有独立思考精神的“公民”,帮助他们形成了自主的学习任务。

【环节二】 抓矛盾处质疑,促深入思考

课文最后两个自然段是作者在提出问题、论证问题之后得出的结论,这个结论一方面说发现真理不难,一方面又说发现真理并不容易。这个看似矛盾的表达背后隐藏着深刻的科学精神,那就是强烈的好奇心和积极思考、探索的精神。这也是六年级下册第五单元人文主题“科学精神”里需要学生重点领会的核心要素。教学中可以抓住这一矛盾点,激发学生深度学习。

情境一:这篇课文最后两个自然段,其实是作者所下的一个结论。这个结论非常有意思,请你读一读,看看能发现了什么?

生:这两段话的意思是矛盾的 一段说发现真理并不难 一段说发现真相并不易。

情境二:有人说文字背后是意义的海洋。作者最后下了这样一个看似自相矛盾的结论,他为什么这样写,有什么深层含义呢?

生沉默。

情境三:我们大多数人都认为科学发现是科学家刻苦钻研、历经千辛万苦得出来的,是普通人望尘莫及的。但是作者说其实科学发现并不难 你听了会是什么感觉呢?

生:觉得自己也可能发现真理,科学研究并不难。

生:觉得真理就在我们的生活当中,只要善于思考和发现都有可能做到。

情境四:说得对。说并不难,就会增强我们的信心,让我们也加入科学探索的行列。说科学发现并不易,让我们要有足够的思想准备,不能盲目和冲动,要有吃苦的精神和坚持的勇气,你还有什么想法呢?

生:科学发现并不难,也不易,这就是辩证地看问题。

生:这本身也是一个真理!

生:这也是在告诉我们要留心观察生活,要有强烈的好奇心。

生:除了有好奇心还要进行深入地思考,要打破砂锅问到底,努力解决问题。

这就是作者的用意,他要告诉我们真正的科学发现的机遇,总是等着好奇而又爱思考的人。(板书:好奇心 爱思考)

课文看似矛盾实则隐藏着作者的写作意图,前面讲的是如何做事,后面讲的是如何做人。这就契合了这个单元 “科学发现的机遇,总是等待好奇而又爱思考的人。” 的人文主题。通过创设这样的富有挑战的深度思维情境,学生才会经历茅塞顿开的顿悟,达到洞察之后恍然大悟的效果,进而体验高阶思维的快乐。

2.借助图形支架,解读论证过程,发展思维。

本课课后三个问题分别指向高阶思维技能理解信息、概括洞察、发现应用(王璐,肖培东.深度学习导向下的高中语文教学策略[J].语文建设,2020(09):41-45.)这样复杂的任务学生很难独立完成,需要教师在教学中为学生提供适切的支架帮助学生完成学习。

【环节三】借助图表 深入研读例证法

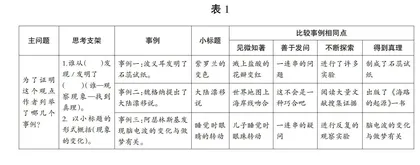

任务一:请你默读课文,概括一下文中用了哪些事例来证明这个观点?填写在表格里,也可以给这个事例拟一个小标题。

任务二:这三个事例有什么相同之处呢?请从表格提示的两个角度思考并和小组同学完成。

任务三:同样的事例要证明不同的观点,所侧重的角度就不一

三个事例基本上是相同的,作者为什么要写三个,写一个或两个不行吗?

生:俗话说“事不过三”,有了三个说明肯定是真的了,不会是假的了。

师:只有三,它才能符合中国人的思维的习惯,认识事物的方式。所以,中国人的论证是三个事例。

任务四:除此之外还有这样的例子吗?仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。(补充案例“洗澡水的漩涡”,仿写迁移)。

表一,学生通过研读课文,借助“谁……发现/发明……”思考支架提取信息,以小标题的形式概括内容;在比较追问中发现规律,经历了阅读、提取、理解、概括、分析、比较、迁移等思维过程,让学生从本质上理解了例证法。表二则由延伸学习到迁移创造,达到应用例证法的目的。

表格使思维过程可视化,更直观地引导学生在头脑中绘制画面,吸收和处理字面信息,并按照全新的方式将信息整合,从而形成自己的观点。学生经历了复杂的思维过程,思维实现了由“低阶”向“高阶”进发的“跃迁”过程.

二、教学建议

发展高阶思维已是新课改的必然要求.因此,就上述教学设计和课堂教学实施提出以下建议。

1.以问题为核心展开教学,促进思维发展

教学应为学生创设合适的问题情境,设计以解决问题为核心的活动,多采用“习思、问学”的模式,让学生更多地经历发现、构想、预测、洞察、顿悟、抉择、评价、创造的过程,强调知识的自主获得、思维经验的不断积累和思维技能的大量训练,在探究中让学生愿思考、能思考、会思考、爱思考。

2.借助图表发展高阶思维

在课堂教学中,当学生思维受阻时,教师可以通过设置合理的“支架—图表”,巧妙地将学习目标嵌入学生的最近发展区,帮助学生发现“问题”的实质,并通过“问题”解决激活学生的深度思维.在大单元、任务群学习理念下,来组织信息对理解和记忆、小组学习都很有帮助。

苏霍姆林斯基说:“有经验的教师总是牢记着亚里士多德的那句名言:思维是从疑问和惊奇开始的。教师真正的思维素养,就在于在学习教材的过程中,能找出一些工作方法和形式,使他能够看见学生的思路是怎样的发展的。”为高阶思维而教,用高阶思维去教,我们一直在努力。

[注:本文系安徽省课题“小学生语文高阶思维能力培养路径的研究”〔课题编号:JK20152〕的研究成果]

(作者单位:中国科学技术大学附属中学小学部)

责任编辑 宋园弟