搭建学习支架,有效落实要素

作者: 戴红

语文要素与人文主题双线编排单元教学内容是教科书的基本特点。为了使语文要素在课堂真正得到落实,教师应依据语文要素与课文学生特点,为学生搭建适切的教学支架,以培养学生的实践能力,提升学生的语文核心素养。

一、巧借图示工具,让要素学习结构化

在语文要素落实过程中,有些教师仍然采取一问一答的教学形式,导致课堂教学碎片化,不利于学生结构性思维的形成。基于此,教师可借助可视化思维工具,把语文要素以结构化的形式呈现出来,以帮助学生更好地梳理文章脉络,为学生明确学习的目标与方向。

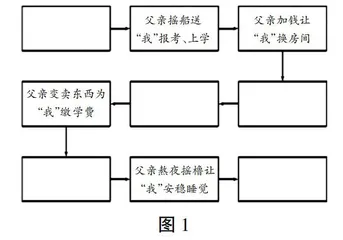

如五年级上册《父爱之舟》一文所在单元的语文要素是“体会作者描写的场景、细节中蕴含的思想感情”。教学这篇课文时,多数教师会结合课后练习一让学生默读课文,说说课文中主要描写了哪些场景,哪些场景给自己的印象最为深刻。学生按照教师的要求虽然完成了课后练习,但是东一句,西一句,对课文的场景描写感受比较零散,很难体会到这些场景细节中蕴含的思想感情,为此,教师可以向学生出示图示工具(见图1)

在教学中,教师让学生按照顺序找到对应的自然段进行梳理感知文本,接着再让学生借助图示用“父亲为我做什么”的句式把图示补充完整,最后让学生借助图示体会不同场景中蕴含的思想情感。这样引导学生学习语文要素,可以实现要素结构化,发展学生思维,促进语文要素在课堂中的有效落实。

二、运用联读策略,让要素学习深度化

课堂存在着要素机械灌输、照搬及浮于表面的现象,要想让语文要素在课堂中得到深度落实,教师可以根据需要适当拓展要素资源,运用联读策略来助力学生的深度阅读学习,以使学生的要素习得由线状走向网状,在比较中发展学生思维,提升语文素养。

以五年级下册《威尼斯的小艇》教学为例,所在单元的语文要素是“体会静态描写和动态描写的表达效果”。教学这一课时,教师可以将语文要素进行分解,设计如下教学目标:

(1)默读课文,画出课文中静态描写和动态描写的句子。

(2)聚焦课文中静态描写和动态描写的内容,体会作者笔下威尼斯的动静之美。

(3)结合阅读联结中的内容,比较阅读,体会三位作家笔下的威尼斯有什么相似之处。

经过这几个环节的阅读以后,学生不仅深化了对静态描写和动态描写的认知,而且在比较阅读中深化了阅读体验,让语文要素的落实在课堂中走向了深度。

三、设置驱动问题,让要素学习系统化

在一些单元的语文要素中,有些语文要素内容较多且彼此之间关联性不大,如何使这些语文要素都能在课堂中得到落实呢?教师可以通过驱动性问题的设置对这些语文要素进行整合,以使学生在具体的学习任务中主动建构知识,促进语文要素的系统化发展。

六年级下册《鲁滨孙漂流记(节选)》所在单元的语文要素是“借助作品梗概,了解名著的主要内容;就印象深刻的情节与人物交流阅读感受”。这一课需要落实的语文要素较多,如何开展教学呢?教师应具备系统性思维,创设出可以促进学生思维发展的驱动性问题:

(1)你们看过《鲁滨逊漂流记》吗?有谁能告诉老师这部长篇小说主要讲了什么内容?你是如何知道的? (2)默读课文,想想这部小说主要讲了鲁滨孙流落荒岛以后的哪些事?给你印象最深的是什么?和同学交流一下鲁滨孙是一个怎样的人?

在驱动性问题的引领下,学生们阅读更加投入,让语文要素的习得显得更加系统化,提升了课堂教学效率。

语文是一门实践性很强的学科,教师应注重对学生实践能力的培养。结合语文要素在教材的编排特点以及学生接受认知事物的特点,教师可以为学生搭建适切的思维支架,以使语文要素在课堂得到有效落实,为学生语文核心素养的形成奠定基础。

(作者单位:江苏射阳县小学)

责任编辑 宋园弟