浅议如何巧用议题赋能高效历史课堂

作者: 沈晓娜

作者简介:沈晓娜(1989~),女,汉族,江苏常州人,常州市丽华中学,研究方向:初中历史教学。

摘 要:议题,是指人们对共同关注的某一人物、事件或现象进行分析,形成共识或者继续探讨的问题。历史学科的议题教学强调如下四个方面:基于内容分析,确定核心议题;精心选择史料,创设丰富情境;架构真实活动,多元意义协商;活化核心议题,持续探究运用。文章以统编版历史九年级上册《探寻新航路》一课为例,采用议题教学的方法,遵循议题教学的操作流程,从而提高了课堂效率,有效培育了学生的学科核心素养。

关键词:议题;议题教学;核心素养;赋能课堂

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)11-0130-05

议题,是指人们对共同关注的某一人物、事件或现象进行分析,形成共识或者继续探讨的问题,它具有正式的、深层次的、思辨的特点。而教学意义上的议题,不仅体现课程的主要内容,也隐含价值基本判断;既是开放的、探究性的,也关照到了教学的重难点。《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“新版课标”)明确指出要立足学生核心素养发展,发挥历史课程立德树人的功能,尊重学生学习的主体地位,设计学生自主探究的活动,在教学方式上不断创新。这里释放了重视初中历史学科核心素养的信号,关注学生思维层次的差异和品质,倡导运用多种教学方法,促进学生更好地学习。初中历史教学中有一些颇具争议的人物和事件,在课堂上运用历史议题展开教学,能帮助学生在学习知识的基础上,进一步锤炼思维品质,促使学生思维向高阶发展,更能调动学生学习的积极性,让学生想说、能说、会说,体会到学习的乐趣,这既符合历史学科的特色,也契合新版课标的要求,是完全可行的。

历史学科的议题教学强调如下四个方面:第一,教学准备要选择“真实性历史情境”,充分设计;第二,教学过程要基于学生学习历史的“最近发展区”创设“发展性任务”,充分活动;第三,教学活动要依托“发展性任务”进行“多元意义协商”,促进全体学生的充分理解;第四,教学评价环节要以学生的“创造性应用”为标准,实现充分反馈。笔者认为这四个方面充分体现了议题教学的精髓,能够反映其一般操作流程。下面以统编版历史教材九年级上册《探寻新航路》一课为例,说明笔者运用议题教学方式的实践过程,不足之处。

一、 基于内容分析,确定核心议题

(一)研读课标,分析教材

议题的选择是影响整节课教学设计及实施过程的重中之重,务必要找准议题,精确定位。笔者认真研读了本课的课程标准和教学内容,新版课标的教学要求是指出通过哥伦布、麦哲伦等航海家的探险活动,以及新航路开辟后的殖民扩张、物种交换和全球贸易,了解资本原始积累的野蛮性和残酷性,认识新航路开辟的世界影响,理解世界逐渐形成一个整体。

本课的三个子目分别对应了新航路开辟的复杂原因、艰辛过程以及深远影响。“探寻新航路”这一历史事件在世界古代史向近代史的发展中起着承上启下的作用,欧洲的探险家们通过开辟新航路,获得资本、原料以及劳动力,进行了早期的资本积累,不光促进了欧洲资本主义的发展,对整个世界也具有巨大的历史影响,世界各地的联系日益密切。不过,在资本积累的过程中,也体现了野蛮性和掠夺性,给亚非拉地区带来了深深的灾难。

(二)厘清关系,确定议题

在厘清课标、教材和教学的内在关系后,笔者发现本课所述跟海洋密切相关,正是由于欧洲航海家们对海洋的追逐,才引发了后面的连锁反应,由此确定本课核心议题为“如何看待海洋?”,采用核心议题——问题链的方式,通过“海是向往与追求——海是探险与吞噬——海是探索与发现——海是梦想与未来”的主线,串联起探寻新航路的背景、经过、影响和启示,涵盖了本课教学的重难点知识。

二、 精心选择史料,创设丰富情境

(一)精选史料,角度多样

教师在选定议题后,需要围绕议题设计有层次的、多角度的史料情境,形成情境系统和问题链条,使学生不断深入思考,经历更加复杂的探究过程,获得更为全面的认知体验。海洋对15、16世纪的航海家来说,充满了诱惑和憧憬,为什么大海具有这么大的魔力呢?为什么他们甘愿冒险,不顾一切,也要开辟一条条新的航路?笔者抛出问题,带给学生思维上的冲击,顺势展示了以下一组材料:

材料一 1453年,奥斯曼帝国的军队占领了地中海东部的广大地区,控制了东西方之间的通商要道。帝国军队肆意抢劫商旅,并对过往商品课以高出过去8至10倍的重税。因此,西欧各国迫切需要开辟一条通往东方的新航线。

——摘编自吴于廑主编《世界通史》

材料二 15世纪末期的欧洲,社会分工不断扩大,资本主义萌芽出现,城镇迅速增多,商品经济日益发展,货币的需要量大大增加。于是,西欧的国王、贵族和商人到处追求黄金白银,形成一股贵金属热。

——王斯德《世界通史》

材料三 东方黄金遍地,香料盈野……金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

——《马可·波罗行记》

(二)创设情境,答疑解惑

笔者创设了丰富的史料情境,根据情境,围绕议题,笔者设置了以下问题链:

问题1:新航路开辟前,当时的欧洲社会存在着什么样的危机?在经济领域又出现了怎样的新现象?

问题2:当时的西方人对东方有怎样的认识?这些认识促使西方人做出了怎样的举动?

分析材料组,不难发现材料一主要讲述了当时的社会危机,奥斯曼帝国阻碍了传统东西方商路的发展,而且抢劫商旅,征收重税,西欧各国苦其久矣,迫切希望开辟一条绕过奥斯曼帝国的新航线。材料二介绍了近代以来欧洲经济方面出现的新现象。15世纪末期的欧洲,随着社会分工的扩大,出现了资本主义的萌芽,人们渴望获得大量的黄金。材料三描述了西方人眼中的东方,遍地黄金,拥有昂贵的香料,这就激起了西方人对黄金以及香料的追逐。再加上当时人们地理知识的丰富,人们更加断定从欧洲向西出发可以到达东方。

这一组材料创设史料情境,环环相扣、不断推进,从经济根源、社会现状、实际困境等多角度、多层次地帮助学生理解新航路开辟的原因。学生通过回答系列问题,理解了15、16世纪的欧洲人对海洋如此向往,是多种因素综合的结果,从而解决了他们思维上的困惑,自有一种豁然开朗的感觉。

三、 架构真实活动,多元意义协商

学生要成为学习的真正主体而非被填满知识的容器,就得参与学生活动,用自己的身体、头脑和心灵去简约地经历知识的发现、形成、发展的过程,学会像历史学家一样思考。围绕核心议题,精心设计学生活动,让学生充分讨论协商,正是让课堂活跃起来、转变学习方式的重要手段。

(一)设计活动,突出重点

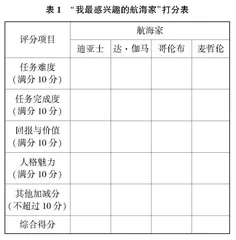

关于新航路开辟的过程,是本课的教学重点。笔者并没有自己干巴巴地讲述过程,而是组织活动,出示一个表格,让学生给自己最感兴趣的航海家打分,从任务难度、任务完成度、回报与价值、人格魅力、其他加减分、综合得分等方面展开。(表1)

在活动开展中,学生表现出了强烈的参与度,讨论的热情非常高。同学们抢着发表自己的看法,有同学对迪亚士最感兴趣,迪亚士的航行,打开了绕道非洲南端通往东方的航线。1500年,迪亚士最后一次前往印度,在好望角再一次遭遇大风暴,这次他却没能幸运地离开这个地方,和同伴全部葬身海底,成为近代航海事业的先驱者。有同学对哥伦布最感兴趣,哥伦布发现了美洲新大陆,在航行过程中,同样充满了艰辛。哥伦布船队,出发时有87人,生还者仅剩40人。有同学对达·伽马最感兴趣,达·伽马绕过好望角,横渡印度洋,到达印度西海岸,出发时有170人,生还者仅剩54人。还有同学对麦哲伦最感兴趣,麦哲伦在他的航海日记中写道:“在三个多月里,我们没有吃任何新鲜的食物。我们吃的饼干已不是饼干,而是爬满虫子、发出老鼠屎味的粉渣。”麦哲伦用日记的方式讲述了船队航行的艰难,但他们没有放弃,经历了1080个日夜,17000千米航程,最后生还者仅有18人,就连麦哲伦本人都在菲律宾群岛被土著人杀死。但是麦哲伦船队首次完成了全球航行,证明了地球是圆的。

学生通过参与“给我最感兴趣的航海家打分”的活动,根据笔者提供的学习资料包,主动议一议,在任务的驱动下,了解了航海家的个人生平事迹、航行的基本情况以及主要的贡献,变“要我学”为“我要学”,有效地突出了学习重点。了解了新航路开辟的过程,为学生后续讨论新航路开辟的影响做了很好的铺垫。

(二)设计活动,突破难点

新航路开辟出来以后,到底给世界带来了怎样的影响?这是教学的难点所在,也是一个具有可议性和争议性的问题。笔者先让学生谈谈自己的看法,有同学谈到新航路开辟促进了世界各地的联系,也有同学谈到新航路开辟后带来了先进国家对落后国家的殖民,同学们的答案很多,但笔者发现同学们回答问题的角度较为单一,层次也较为浅显。针对这一现象,笔者采用了小组合作的活动方式,提出分议题:新航路是一条怎样的道路?要求学生先自主分析史料,思考并形成自己的历史解释,然后小组交流,再推举同学全班展示。材料如下:

材料一 此时西方发生的两件大事是大洋航道的开拓和新大陆的发现……旧大陆的人类因为新大陆的发现,忽然得到了一大批财富。发现这些财富的西欧白人,利用这些财富发展了资本主义和工业革命,然后发展为近代的帝国主义。

——许倬云《中西文明的对照》

材料二 它(新航路的开辟)打破了以往人类文明区域性文明分割和孤立发展的局面,首次把全球人类联系起来,开始了人类文明一体化的进程……它大大扩展了人类活动的范围,海洋在人类文明中的地位迅速上升,世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。

——马世力主编《世界史纲》(下册)

材料三 1493年哥伦布二航美洲时便开始了对印第安人的征服、杀戮和奴役。在殖民者屠杀、奴役、造成的饥馑、传入的疾病瘟疫的打击下,印第安人人口锐减,部分地区一段时间内还出现了种族灭绝的惨剧。

——张箭《地理大发现研究15—17世纪》

这个议题具有较好的思维张力,学生展开了积极的讨论,纷纷根据材料,发表观点。有学习小组认为,新航路是世界一体化之路。他们解读了材料二,新航路开辟后,世界被联系起来了,打破了以往孤立隔绝的状态,东西方的文化得以交流,而且海洋的地位迅速上升。随着世界市场的慢慢形成,各地的物种相互交换,比如美洲的玉米在明清时期传到我国,马铃薯、烟草、可可等也同样外传。所以,他们把新航路看作是世界一体化之路。有学习小组认为,新航路是资本主义发展之路。材料一可以论证他们的观点,资产阶级获得了大量黄金财富,发展了本国的资本主义,而传统的封建社会逐渐瓦解。位于大西洋沿岸的英国、西班牙、葡萄牙等国占据有利地理位置,逐渐发展起来,传统商贸中心由地中海转移到大西洋沿岸。有学习小组认为,新航路是一条殖民扩张之路。他们着重分析了材料三,由于美洲新大陆被发现,印第安人原本祥和的生活被破坏,人口锐减,部分地区甚至出现了种族灭绝的惨剧。结果,美洲劳动力的短缺又引发了罪恶的黑人奴隶贸易。西班牙和葡萄牙,还有后来崛起的英国、法国等相继进行殖民扩张,造成了亚非拉地区的落后和动荡。在激烈的生生对话后,笔者提醒同学们看问题要全面客观,尝试着站在不同立场看待新航路开辟的影响。同学们慢慢归纳出新航路既是一条世界一体化之路,也是一条资本主义发展之路,还是一条殖民扩张之路。

这一活动是议题教学的精华所在,学生敢想敢说,有讨论,有质疑,有辩驳,学习劲头很足,把课堂气氛推向了高潮,在分享展示中也彰显了个人思维能力。在这个过程中,学生先自主对史料进行整理和辨析,客观地描述历史,然后小组合作探讨,充分交流,对“新航路到底是一条怎样的道路”这一议题给出了合理的看法和依据,提高了对历史和现实问题的认识水平。教师适时给予指导和归纳总结,提升了学生史料实证和历史解释的核心素养,也顺势突破了教学难点。