高中生物学教学中科学探究和科学思维的融合探索

作者: 陈怀美

摘 要:科学探究和科学思维素养是高校选才的重要依据,高考常通过创设特定的实验探究情境对二者进行融合考查。2023年广东省普通高中学业水平选择性考试生物学试卷(以下简称“2023广东生物选考”),以其创新独特的情境设计脱颖而出,问题设置既灵活又富有启发性,深刻展现了对学生科学探究能力和科学思维品质的多元化、深层次考查。文章旨在通过探索高考生物学试题对科学探究和科学思维素养融合考查的命题特点,促进教学考有机衔接。

关键词:科学探究;科学思维;创新;能力

中图分类号:G633.91 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)51-0127-03

科学探究是指能够发现现实世界中的生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及对结果进行交流与讨论的能力。科学思维是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力。两者在生物学学科中相辅相成,科学思维指导探究,而探究则验证并体现科学思维。在高考这一关键的人才选拔环节中,对两者融合考查显得尤为重要。近年来,高考生物学试题通过巧妙创设实验探究情境,实现了对科学探究和科学思维素养的深度融合与全面考查。文章以“2023广东生物选考"”的第19题为例,深入剖析此类试题的命题特点,以期为高中生物学教学提供有益的启示,推动教学与考试的紧密衔接,共同促进学生科学素养的全面提升。

一、 原题呈现

例题(2023年广东生物选考第19题):

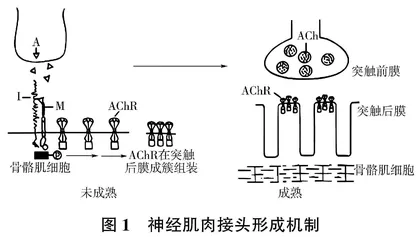

神经肌肉接头是神经控制骨骼肌收缩的关键结构,其形成机制见图1。神经末梢释放的蛋白A与肌细胞膜蛋白Ⅰ结合形成复合物,该复合物与膜蛋白M结合触发肌细胞内信号转导,使神经递质乙酰胆碱(ACh)的受体(AChR)在突触后膜成簇组装,最终形成成熟的神经肌肉接头。

回答下列问题:

(1)兴奋传至神经末梢,神经肌肉接头突触前膜 内流,随后Ca2+内流使神经递质ACh以 的方式释放,ACh结合AChR使骨骼肌细胞兴奋,产生收缩效应。

(2)重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常的自身免疫疾病,研究者采用抗原抗体结合方法检测患者AChR抗体,大部分呈阳性,少部分呈阴性。为何AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状?为探究该问题,研究者做出假设并进行探究。

①假设一:此类型患者AChR基因突变,不能产生 ,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,检测患者AChR基因,结果显示基因未突变,在此基础上做出假设二。

②假设二:此类型患者存在 的抗体,造成 ,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,对此类型患者进行抗体检测,抗体检测结果符合预期。

③若想采用实验动物验证假设二提出的致病机制,你的研究思路是 。

参考答案:(1)Na+ 胞吐 (2)①正常AChR蛋白 ②抗A、I或M蛋白 AChR不能在突触后膜成簇组装 ③制备抗A、I或M蛋白抗体,注射到正常健康实验动物体内,观察其是否出现肌无力症状(或检测其突触后膜上的AChR能否成簇组装形成成熟的神经肌肉接头)。

二、 评析

本题以“重症肌无力”这一复杂医学现象为背景,精心构建了一个科学探究情境,旨在检验学生对神经调节与免疫调节等基础知识的掌握情况,融合并深入考查了学生的科学探究能力和科学思维品质。这一设计不仅彰显了知识应用与实践操作的紧密结合,更突出了创新思维与问题解决能力在生物学学习中的核心价值,体现了教育评价对培养未来社会所需高素质人才的深刻洞察与前瞻布局。

(一)多维度考查科学探究水平

科学探究涵盖从敏锐捕捉问题到创造性解决问题的完整历程,而该试题则深入且全面地检验了学生的这一能力,不仅仅关注学生的实验操作技能或是对理论知识的掌握;更重要的是,衡量了学生是否具备敏锐的问题意识、严谨的实验设计思维、准确的数据分析能力以及清晰的结论表达能力。

1. 分析问题,做出假设

在科学探究中,做出假设是非常重要的一步。假设是对问题提出的一种可能的解释或预测,是基于已有知识、观察和经验及事实和证据的推理,可以帮助预测研究可能产生的结果,从而为实验设计和数据分析提供指导。

“重症肌无力是一种自身免疫疾病,其发病原因在于神经肌肉接头的功能障碍。按照理论预期,检测此类患者的乙酰胆碱受体(AChR)抗体应呈现阳性反应。然而,令人费解的是,存在一部分患者,尽管他们的AChR抗体检测结果为阴性,却仍然表现出典型的肌无力症状,这一现象引发了深入探究的必要。”题目创设这一问题情境,使学生出现认知冲突,激发其“解决问题—做出假设—实验验证”。试题先从考生熟悉的“基因控制生物的性状”的角度,从探究其根本原因着手,初步设想AChR基因可能发生突变。然而,当这一假设经过检测被证实不成立之后,鼓励学生进一步拓展思维,提出了第二个可能的假设。随后,设计了针对性的实验来验证这一新的假设。正是在这样不断提出假设并进行实验验证的过程中,问题得以逐步被剖析和解决。这种巧妙的设计可让学生身临其境地感受到科学探究是一个不断迭代的过程,假设的提出和验证也是动态的,随着研究的深入,假设可能需要不断调整和完善。通过验证假设,可以证实或推翻现有的理论和观点,推动科学的发展。

2. 设计方案,验证假设

通过运用生物体的生理特性来设计并实施实验,以验证所提出的假设,这是评估学生科学探究能力与素养的一个核心且有效的途径。第(2)小题第③问要求学生以实验动物为材料设计实验,对假设二提出的AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状的致病机制进行验证。学生需要迁移运用免疫学的相关知识和已有的实验技能,结合实验目的,分析实验变量,才能设计出科学的实验方案,体现了对实验探究中设计实验能力的考查。

3. 持续探究,解决问题

本题创新了试题呈现方式和设问方式,考查学生开展持续科学探究、解决问题的能力。题干呈现方式新颖,图文结合,精练地表达了神经肌肉接头处的形成机制,直指素养,利于学生有效获取信息。设问方式新颖,设问中两个假设及实验方案的设计层层递进,环环相扣,逻辑严谨清晰,呈现了科学探究的完整过程:“提出问题—做出假设—验证假设—发现新问题—做出新假设—设计新实验—验证新假设……”使学生以科研工作者的思维过程开展科研工作,运用科学研究的基本思路和方法解决问题,意在考查学生开展持续科学探究解决问题的能力,体现了学科本质。

(二)多层次考查科学思维素养

本题以重症肌无力为视角,构建探究场景,引导学生据生物学事实,运用归纳、演绎、批判性及创造性思维,探索生命现象的奥秘与规律。这一过程不仅多角度、多层次地检验了学生的科学思维水平,还促进了他们对生物学知识深度与广度的理解与应用。

1. 考查提取图文信息,归纳与概括能力

第(1)问聚焦于对基础概念和基本原理的掌握情况,具体涉及兴奋如何在神经纤维上有效传导,以及这种兴奋信号如何在不同的神经元之间实现准确传递的核心知识点。要求考生在陌生新颖的情境中,首先分析图文中的信息,归纳正常人形成成熟神经肌肉接头的机理,然后迁移运用兴奋在神经元之间传递的必备知识,概括出兴奋在神经肌肉接头处的传递过程,是对其提取图文信息以及归纳与概括能力的考查。

2. 考查做出假设、演绎推理能力

演绎与推理是一种逻辑思维方式,起始于一个普遍性的前提或假说,然后通过一系列严谨的逻辑推导过程,即“演绎”,来得出具体情境下的个别结论或陈述。在高中阶段的教育实践中,“演绎”往往围绕着某个科学假说展开,学生基于这一假说,运用所学的知识和方法,进行有理有据、条理清晰的分析,从而做出科学合理的预测或判断。这一过程不仅锻炼了学生的逻辑推理能力,还强化了他们对科学知识的理解和应用。

第(2)小题的第①、②问,要求学生运用“做出假设”“演绎推理”等科学方法阐释重症肌无力患者的致病机制。

第①问,要求学生迁移运用基因控制生物的性状及兴奋在神经元之间传递的必备知识,进行演绎推理:“若患者AChR基因突变,则机体不能产生AChR,致使ACh无法作用于突触后膜,最终导致肌无力。”因问题指向性明确,题干有一定的信息提示,学生经简单的推理即可得出答案。

第②问,与第①问相比,更显性化考查学生的思维过程。学生首先需分析题干、图示及前面的信息,概括出成熟神经肌肉接头处的形成机制及兴奋在神经肌肉接头处的传递过程,然后基于文中提供的事实和证据:“重症肌无力患者的神经肌肉接头功能出现障碍,导致乙酰胆碱(ACh)无法正常传递信息。值得注意的是,有一小部分患者的乙酰胆碱受体(AChR)抗体检测结果为阴性,并且他们的AChR基因也未发生突变。然而,进一步检测发现,这些患者体内存在某种特异性抗体呈阳性反应。”进行逆向思维,推理出“AChR无法在突触后膜上成簇组装”,结合从图1中提取的关键信息:“与AChR在突触后膜上成簇组装有关的蛋白有A、I和M蛋白,缺少任一蛋白,均会导致AChR在突触后膜上不能成簇组装。”创造性地提出假设:“机体中存在抗A、I或M蛋白的抗体。”经过周密而严谨的演绎推理过程,得出以下科学结论:机体内若存在针对A、I或M蛋白的特异性抗体,这些抗体会导致A、I或M蛋白的功能异常。这种异常情况会进一步干扰乙酰胆碱受体(AChR)在突触后膜上的有序聚集与组装过程,导致无法构建出结构健全且功能完备的神经肌肉接头,从而影响其正常运作。可见,一系列事件最终导致了肌无力的症状出现,而整个推理过程科学地阐释了生命现象,提供了坚实的理论基础。

3. 考查批判性思维能力

批判性思维结合目的性与反思判断,为探究核心。其特征含求证、理性、开放、灵活、准确评估及审慎决策,并需适时调整观点,是核心素养的关键。本题的“做出假设—否定假设—做出新假设—证实新假设”恰是对学生批判性思维的考查,主要考查批判性思维中的推理论证能力和确认假说的能力。

4. 考查创造性思维能力

创造性思维是创新能力的核心,高考试题通过考查学生对生物学现象的新问题发现、新解释提出及进一步探究能力来评估其创新能力。本题最后一问要求提出验证假设二的研究思路,强调思维的综合与发散,是对学生创造性思维及实践认知的考查。

三、 结论

综上,试题递进式展现科学研究的过程,考查学生的科学探究与科学思维能力,如分析、假设、实验设计等,并关注人类生命健康,帮助学生树立正确的生命观,形成结构与功能观、稳态与平衡观,渗透健康情感。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:4-5.

[2]吴成军.基于生物学核心素养的高考命题研究[J].中国考试,2016(10):25-31.

[3]于华会,孙波.“演绎与推理”法在遗传题讲评中的应用[J].生物学教学,2019,44(7):10-13.

[4]郭学恒,吴成军.基于高考评价体系的生物学科关键能力考查研究[J].天津师范大学学报(基础教育版),2022,23(3):64-69.