以高阶思维为导向的初中英语听说教学策略研究

作者: 俞立丰

作者简介:俞立丰(1982~),男,汉族,浙江杭州人,浙江省杭州市萧山区衙前镇初级中学,研究方向:初中英语教学。

摘 要:高阶思维以低阶思维为起点,是一种具有较高认知水平的心智活动,指向发散和聚合,关注综合和归纳,强调迁移和创新,是一种综合性能力。在传统的初中英语听说教学中,学生的高阶思维没有得到有效落实。文章从学生认知学情出发,基于理论,结合实践,总结了“活用信息差距”“引入真实情境”“精心设计练习”“巧用课本插图”等多项实用策略。实践表明,这些策略对丰富学生口语训练手段,培养学生高阶思维能力效果显著。

关键词:初中英语;听说教学;高阶思维;相关策略

中图分类号:G633.41 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)10-0127-04

一、 问题提出

“双减”背景下培养学生的核心素养是基础教育教学阶段的热点话题。就初中英语学科的核心素养而言,“高阶思维”能力的培养是其关键指标。根据美国心理学家布鲁姆的认知目标分类分析,人的认知思维可分为低阶思维和高阶思维两类。所谓“低阶思维”是指运用“记忆、理解、应用”等手段完成简单的事务性任务,其认知水平较浅。而所谓“高阶思维”是指较高认知水平层次上的心智活动或认知能力,指向发散和聚合,关注综合和归纳,强调迁移和创新,是一种综合性能力。

在《义务教育英语课程标准(2022年版)》中提到:“义务段英语学习,应培养学生用英语手段获取信息和处理信息的能力,分析问题和解决问题的能力,特别强调提高学生用英语进行思维和表达的能力。”对照布鲁姆的认知分类,上述提到的英语能力正是高阶思维能力。然而,在日常的英语听说教学中,笔者发现学生高阶思维能力难以提高,首先是因为我们的英语课堂教学,依然是以“知识本位”出发,围绕教材内容,进行“灌输”或“填鸭”,尤其是听说训练,“以听为主、以说为辅、死记硬背、简单模仿”依然是“听说”训练主要的学习方式。其次是教师在提问时未考虑真实情境,无法调动学生的思维积极性。最后就是“听”“说”分离,能力相对欠缺的学生无法参与到课堂中去。

以上三点究其原因,是学生的发散性思维、批判性思维、创意想象等创新思维得不到锻炼,运用学过的知识去解决陌生问题的高阶思维能力也没有得到有效落实。

综上分析,笔者在学习相关理论的基础上,尝试调整课堂教学策略,在日常听说教学中,着重培养学生的高阶思维能力,并结合实践,在实践中践行策略,以期达到“知行合一”效果。

二、 策略概述

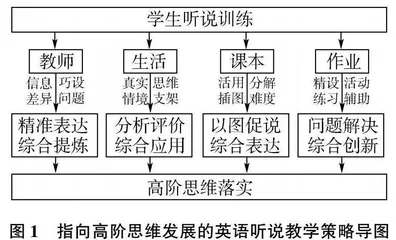

从本质上讲,英语听说学习过程,是和多种要素互动的过程,影响学生学习的重要因素是教师、生活、课本、作业,因而,相关方面应以教师精设问题为突破口,以生活真境为线索,以作业、活动为抓手,以课本插图为支架,层层递进,组织开展听说教学和相关探究,在落实基础知识的同时,发展学生的高阶思维,培养学生的问题解决能力和创新能力。

结合上述理念以及学科特点,笔者设计了指向高阶思维发展的英语听说教学策略导图,如图1所示:

图1 指向高阶思维发展的英语听说教学策略导图

三、 相关策略

高阶思维的发展需要高阶学习的支持。如何调整课堂策略,培养学生的高阶思维能力,笔者近两年从以下几个方面进行了尝试。

(一)学生与教师:活用信息差距,深度剖析问题

信息差距也叫信息不对称,在教学应用中,专指师生双方对有关信息的了解存在差异,教师可以引进学生非常关注但了解不多的信息,以此为契机展开教学,实践证明这是一种绝佳的教学起点和教学动机。利用信息差距只是解决了学习关注和学习动机的问题,要将学生的思维引向深入,还要将在信息差距中凝练而成的问题,深度剖析,从而使思维更加精准和深刻。

案例1:Go for it 8B Unit 1 “Where did you go on vacation?” Section A 1a~2d

教材分析:Go for it 7B Unit 12 What did you do last weekend? Section A 1a~2d。本单元在Unit 11 How was your school trip的基础上,更进一步学习一般过去时态。围绕假期这个话题,让学生用一般过去时态讲述自己假期的经历。在1a~2d的内容中还包括诸如stayed at home, went to..., visited...等短语。

学情分析:学生英语水平一般,整个班级存在一定程度的两极分化,总体成绩一般;口语表达积极性不高。

片段1:

T: Good morning, guys! What did you do last weekend?(刚刚上课,笔者想通过freetalk的方式打开学生的表达欲)

Ss: ...(学生瞪大眼睛看着笔者,但是没有人举手表达)

T: ××× what did you do last weekend?(看没人回答问题,笔者直接点名同学起来回答问题)

S: I did my homework last weekend.

T: Very good, what else did you do?

S1: Errr...

T: So, it seems that you all were busy studying last weekend. Now, let's see what Mike did last weekend.(笔者发现同学们除了学习、玩手机和看电视外,几乎没有什么其他回答之后,就草草选择结束freetalk阶段,进入课本的内容)

片段2:

同样以人教版Go for it 7B Unit 12 What did you do last weekend? Section A 1a~2d的导入环节为例,笔者经过课后的教学反思,决定将原本free talk环节的What did you do last weekend?改为Last weekend was interesting buttired. Can you guess what I did last weekend?接着给同学们展示了一张幻灯片:

因为用了“Interesting but tired”学生对笔者的双休日经历非常好奇,再加上PPT上短语和句型的提示,同学们纷纷举手猜测:I think you went on camping/played with...

问题分析:此时的教学尚处在“双减”政策之前,大部分学生的周末还是在补课和做作业等学习活动中度过。从实际的角度出发,学生除了做作业、学习之外,确实会无话可讲。即使学生说出了诸如“I went to the city park last weekend...”之类的在笔者教学预想中的短语,也难保其真实性。这样为了导入而导入的freetalk环节则失去了教学的本质,变成了纯粹的作秀。分析以上案例,不难发现,学生在freetalk环节沉默不语的原因是教师提的问题不够有效,学生没有参与兴趣。就更加不可能有高阶思维参与到过程当中。

对比前后两种新课导入,笔者发现,第二种设计,引入了老师的双休日经历,这就是一种信息差距,学生显然很好奇于老师的双休日经历,学生关注此类信息,但对这类信息知之不多,所以学生思维活跃,发言踊跃,引发了各种猜测与分析,在后续的学生活动中,又通过对综合问题的分解,采取了庖丁解牛式的层层梳理和分析,将学生的思维引向深度,同时要求学生精准表达。

(二)学生与生活:引入真实情境,起于低阶思维

传统的英语听说教学中,由于受应试压力的影响,仍以“知识立意”为主,“记单词、抠语法、做练习”的“一步到位”式教学比比皆是,即使有问题有对话,也只是浅层次问答和简单交流,学生往往可以不假思索就能给出答案。指向高阶思维的生成性对话,将语言工具属性融入日常生活当中,引入真实的生活情境,在真实情境中提炼有意义的真实问题,起于低阶思维,在记住、理解和简单应用的基础上去培养学生分析、创新等高阶思维问题,真正关注“能力立意”,也使思维的表达更具针对性。

案例2:上课后,笔者发现教室内学生仍未到齐,便利用这一契机,临时调整教学计划(在教材的框架下教授各种病症或疼痛的英语表达以及句型What's the matter?等),决定抓住这个真实情境开展生成性对话教学。于是就有了这样一段对话:

T: Good morning, everyone. Is everyone here today?

Ss: No!

T: So, who is not here?

Ss: Cui is not here.(大部分学生)/Cui is absent.(程度好的学生)

T: Does anyone know why?

Ss: Maybe he falls ill.(预习过的同学)/Maybe he is in the washroom...

T: So, nobody knows why. Maybe we can ask him later. And, how to ask him about it?

Ss: Hi, What's the matter with you?(做了预习的学生)/Are you ok?/You look tired, how are you?(学生对以往句型的唤醒)/Why are you late for class?(简单直接的询问)

5分钟后,该学生回到班级,笔者让剩余学生用刚刚学的句型与他进行交流。在上述真实而复杂的情境中,学生先进行有效的课前预习,目的是唤醒学生的已有认知,在此基础上进行知识应用,猜测、分析、综合、创新,让学生思维从“低阶”逐步迈向“高阶”,从而达到“学以致用”的目标。笔者在做课后反思时发现在以上真实情境中的对话让学生的表达欲望和语言学习都得到了提高。

以上生成性对话培养高阶思维的方法在其他单元同样适用,例如:Go for it 8B Unit 4 period 1的听说课教学。

苏联著名心理学家维果斯基的“学习支架”理论认为,学生的深度学习需要适当的、小步调的线索或提示(支架),让学生通过这些支架一步一步地向上攀登,逐渐发现和解决学习中的问题。根据这一理论,高阶思维的落实,并不是意味着可以脱离低阶思维而独立存在,否则就成为无本之木、无源之水。上述两个案例,就是遵循这一理论,从简单的旧知唤醒、情境理解、简单应用等低阶思维开始,逐步过渡到分析、评价、综合环节,从“低阶”走向“高阶”,是培养学生高阶思维的必经之路。

(三)学生与课本:巧用课本插图,分解知识难度

英语的听说综合表达往往难度较大,是学生综合思维能力的集中体现。如果这部分训练仅仅面向能力相对强的学生,那么对英语基础不理想的学生来讲,就永远没有开口的机会,对这部分学生的信心打击会很大,这是不公平的。如何分解难度,让游离于“综合表达”之外的学生参与进来,成为教师必须思考的问题。笔者认为,巧妙利用课本插图,以图促说,是一种降知识难度又不减思维深度的有效策略。

案例3:又如Go for it 8A Unit 8 Section A 1b,基于图片信息,除了教材所提供的操作说明外,又生成了如下信息:

教学片段:为了能让一部分英语基础不足的学生也能参与到课堂中来,笔者采取了如下方法: