基于STS教学模式的初中生物学概念教学

作者: 陈华春

摘 要:初中生物学内容聚焦大概念,明确要求学生能够深刻理解生物学概念,应用生物学概念分析解决真实情境中的生物学问题,发展核心素养。STS教学模式是通过对科学—技术—社会相互作用问题进行探究,教学中通过对生物学概念的传授,转化为技术实际操作,应用技术进行实践探究,并用于解决社会问题,发展学生生物学素养。文章应用STS教学模式,完成植物的生殖方式生物学概念传授,并结合实际转化为实际操作技术,创设真实情境,应用生物学概念解决实际问题。

关键词:生物学概念;STS教学模式;生物学素养

中图分类号:G633.91 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)31-0136-05

STS教学模式是指在学科教学中将科学(Science)、技术(Technology)和社会(Society)有机融合。倡导在学科教学时,不仅传授学科知识,培养学科素养,而且通过对科学—技术—社会相互作用问题的探究,培养了解社会,应用习得的知识致力改善社会问题的科学人才,以及培养了解科学技术及其影响,并能参与科学技术事物决策的公民。

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)根据时代变化以及社会对人才的需求,要求提升学生科学素养,在掌握生物学概念的基础上,学会应用概念解决实际生活问题;并且设置了“生物学与社会·跨学科实践”学习主题。

学生能利用习得的概念转化为技术解决社会问题才是概念教学的追求。STS教学模式与目前《课程标准》要求契合,生物学概念在学生的生活中是有用的,它是处理问题的工具,是学习活动的结果。通过对生物学概念的学习,在实践活动中将科学概念、理论转化为技术实操,在技术实操的过程中提升学生的生物学素养,深刻理解生物学概念后,在真实情境中解决社会问题。因此STS教学模式可以帮助学生理解和应用生物学概念,发展生物学素养。文章应用STS教学模式进行教学设计,旨在帮助学生建构概念,发展生物学素养。

一、 教材分析及设计思路

《植物的生殖方式》选自北师大版初中生物学教材八年级上册第六单元“生命的延续”中第十九章《生物的生殖和发育》第三节,是学生学习人的生殖和发育以及动物的生殖和发育内容后,对生物的生殖和发育即植物的生殖方式进一步地认识和学习。根据《课程标准》要求,本节内容要帮助学生形成“植物可以通过扦插、嫁接、组织培养等无性生殖的方式繁殖后代”的重要概念;同时倡导生物学与社会、技术的跨学科实践。

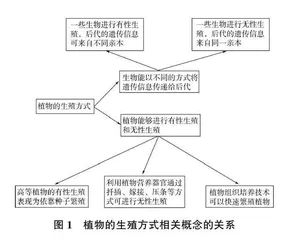

本节课需要构建两个重要概念。在“高等植物的有性生殖表现为依靠种子繁殖”“利用植物营养器官通过扦插、嫁接、压条等方式可进行无性生殖”“植物组织培养技术可以快速繁殖植物”等多个次位概念的基础上形成重要概念“植物能够进行有性生殖和无性生殖”;同时通过次位概念“一些生物进行有性生殖,后代的遗传信息可来自不同亲本”和“一些生物进行无性生殖,后代的遗传信息来自同一亲本”建构重要概念“生物能以不同的方式将遗传信息传递给后代”。这些概念之间的关系如图1所示。

学生对生殖有一定的认知,且具有一定的探究和分析能力,但是对抽象知识的理解能力较差。因此本节课重点是帮助学生区分有性生殖与无性生殖的概念,无性生殖的类型;难点是植物的“营养繁殖活动”和植物的组织培养技术。

在教学过程中利用直观体验法、讨论分析法和探究实验法等来帮助学生建构概念。采用STS教学模式将科学、技术和社会进行融合,以实现跨学科实践。通过创设情境,唤醒旧知,引入新知,通过让学生动手实践,掌握技术达到学以致用的目的,通过实物感知,分组讨论,学生进行深度思考训练思维,锻炼运用科学概念解决社会问题的能力。

二、 教学目标

依据以上分析和《课程标准》的要求,确定教学目标:①通过阐明有性生殖和无性生殖的概念和特点,举例说明无性生殖的类型,锻炼理性解释能力,认同结构与功能观。②通过比较有性生殖和无性生殖的区别,提升分析、比较、归纳等科学思维。③通过尝试进行植物营养繁殖的实际操作,实现科学和技术的跨学科实践,培养科学探究能力。④通过运用无性繁殖技术解决生产中的难题,形成解决问题的责任担当能力,实现科学和社会的跨学科实践。

三、 教学过程

(一)情境设疑导入

出示问题情境:“豆豆的爸爸妈妈承包了十亩草莓园进行大棚种植,结出的草莓果子不甜,产量不高。技术员建议引进一批蜜蜂,你知道为什么吗?”引导学生联系旧知,使学生回答出:“草莓园引进蜜蜂是为了传粉。”进而教师继续追问:“传粉后会发生什么现象呢?”学生回答:“传粉后会起受精作用。”

接着教师出示植物受精作用图片,帮助学生回顾受精作用。指明植物的受精作用的实质是精子和卵细胞结合形成受精卵,受精卵发育成胚再进一步发育成新个体的过程。引导学生共同建构第一个概念“有性生殖”即由亲体产生的两性生殖细胞结合成受精卵,由受精卵发育成新个体的生殖方式。

设计意图:创设问题情境,唤醒学生旧知,并帮助学生建构次位概念:高等植物的有性生殖表现为依靠种子繁殖。

(二)活动促学,问题导向,分点建构概念

1. 新旧融合,建构概念

帮助学生联系旧知,追问:“人和动物的生殖属于哪种生殖方式?”引导学生联系已有知识,明确答案人和动物都是经过两性生殖细胞的结合形成受精卵,由受精卵发育成新个体,属于有性生殖。出示高产不抗倒伏水稻和低产抗倒伏水稻杂交,产生高产抗倒伏水稻视频。提问:“这两种水稻杂交后,其后代有什么优点?”学生回答:“后代都有两个亲本的特点,高产而且抗倒伏,存活率提高了。”追问:“这说明有性生殖有什么优点呢?”学生回答:“子代可以拥有两个亲本的优点。”教师顺势引导学生进行分析,说明子代获得了来自两个亲本的遗传信息。出示豌豆经杂交进行有性生殖产生的子代性状图片,豌豆杂交后的后代出现了既有父方的性状又有母方的性状,进一步证实有性生殖的生物,子代具有来自两个亲本的遗传信息,容易发生变异,因此后代生活能力强,有利于生物进化。随后抛出问题:“现实生产中,有性生殖能满足短期内大规模培育马铃薯吗(根据学生的生活经验,适时为学生播放马铃薯开花结果的视频)?”学生回答:“不能。”引导学生总结出有性生殖的生物一般情况下繁殖周期长的缺点,逐步完善“有性生殖”的概念。

设计意图:联系旧知,建构并完善次位概念:一些生物进行有性生殖,后代的遗传信息可来自不同亲本。锻炼学生理性解释能力,认同结构与功能相适应的生命观念。

2. 实物感知,建构概念

出示活动1:观察马铃薯及幼苗

活动要求:(1)找出马铃薯的芽眼;(2)观察马铃薯幼苗;(3)思考:马铃薯这种生殖方式是否经过了两性生殖细胞的结合?

学生通过观察实物得出结论:“马铃薯幼苗是由母体直接产生,没有经过两性生殖细胞的结合。”教师顺势介绍,这种不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的生殖方式叫做无性生殖。提问:“像这样的生殖方式,子代的遗传信息和有性生殖相比,遗传信息来自几个亲本呢?”学生回答:“来自一个亲本,即母本。”

设计意图:学生通过活动的感性体会和事实的理性认识,建构次位概念:一些生物进行无性生殖,后代的遗传信息来自同一亲本。

3. 资料分析,建构概念

出示资料一:马铃薯经过块茎繁殖,产生的子代马铃薯跟母体马铃薯一样有香甜软糯的特性。

资料二:马铃薯在连续进行无性生殖后,块茎逐年变小,抗病能力低,生活能力下降。

出示问题:马铃薯通过无性生殖有什么优势与不足?引导学生分析资料,总结无性生殖具有稳定保持母本性状和繁殖速度快的优点,以及后代生活力下降的缺点。请学生结合有性生殖的优点思考问题:“农业生产可以仅靠无性生殖的方式育种吗?”学生回答:“在农业生产上,需要靠有性生殖和无性生殖相结合。”

设计意图:建构重要概念:植物能够进行有性生殖和无性生殖。展示农业上培育马铃薯的图片,向学生介绍农业上培育马铃薯的过程,并教会学生识别“芽眼”,为后续布置课后作业做铺垫。

4. 新旧融合,完善概念

出示猜一猜小游戏,请同学们猜一猜细菌、酵母菌和霉菌的生殖是哪一种方式,使学生进一步明确细菌、霉菌和酵母菌都没有经过两性生殖细胞的结合,属于无性生殖。

设计意图:进一步完善次位概念:一些生物进行无性生殖,后代的遗传信息来自同一亲本。完成教学目标①。

5. 小组讨论,建构概念

请学生小组合作,讨论分析:有性生殖和无性生殖的区别,完善表格。

设计意图:建构重要概念:生物能以不同的方式将遗传信息传递给后代。在完善表格过程中提升学生分析、比较和归纳的科学思维,完成教学目标②。

6. 结合图片,建构概念

出示用红薯的块根、藕地下茎、仙人球茎、土豆块茎、椒草叶片进行繁殖的图片,请学生结合图片,思考:“这些植物繁殖,都是利用了植物的什么器官?”学生回答:“营养器官。”引导学生理解“营养生殖”的概念。

随后向学生逐一介绍营养生殖的常见方法:扦插、嫁接和压条等。

在学习扦插模块时,向学生出示参加生物社团种植红薯的图片。请学生分小组讨论问题:(1)种植红薯采用的是什么器官繁殖后代?(2)这种应用在农业上叫作什么?学生讨论得出:“种植红薯是采用红薯茎进行扦插繁殖后代的。”

出示社会生活情境:绿萝不但叶片翠绿,而且四季常青,生命力强,对空气的净化能力也格外出色,在家里养上几盆绿萝,已经成了大多数人的生活习惯。王老师想在教室里添置一些绿萝,净化空气,请你帮他想想如何快速获得健康而又长势喜人的绿萝?教师引导学生运用已有知识,思考繁殖方案,尝试解决问题。学生回答:“可以通过扦插的方法在短时间内获得大量绿萝植株。”此时,教师播放提前录制好的扦插绿萝视频,并强调扦插成功的要点,学生根据教师指导,练习扦插绿萝。

教师追问:“王老师担心扦插的存活率不高。怎样才能保证绿萝的存活率呢?”此时教师引导学生分析对比扦插和压条的特点,压条具有非离体的优势,可以采用植物的茎埋到土壤里长出根之后再进行离体培养的方法,可以提高存活率。

在学习嫁接模块时,向学生介绍接穗和砧木的功能,引导学生思考问题:嫁接植株上结出的果实性状和接穗一样还是和砧木一样?进一步区分接穗和砧木,再向学生继续介绍嫁接的成活关键是使接穗与砧木的形成层紧密结合;其原理是植物体受伤后,伤口处的形成层能进行细胞分裂形成愈伤组织,促使两者合为一体。引导学生识别形成层,了解愈伤组织,为后续嫁接操作打下基础(为让学生直观感受形成层,教师提前录制好视频,在课上给学生播放,便于学生嫁接成功)。

教学不止于建构概念,还应帮助学生应用概念,于是创设以下情境:鸭梨具有个大、味甜的优点,但抗病力弱;杜梨个小、味涩但抗病力强。请学生思考,小组讨论:如何培育出一棵综合两者优点的果树。学生通过对“营养生殖”中嫁接概念的学习,应用植物的无性生殖方式——嫁接技术,可以获得具有两者优点的植株。最终学生通过小组讨论得出以鸭梨为接穗、杜梨为砧木的结论。

设计意图:通过对大量生活案例的直观感受以及尝试真实情境中的问题解决,实现知识与技术、社会的跨学科实践。建构次位概念:利用植物营养器官通过扦插、嫁接、压条等方式可进行无性生殖。帮助学生应用概念,将生物学概念转化为技术应用于生活。

7. 实操技术,完善概念

为进一步完善概念,通过创设活动,让学生分小组合作嫁接。

出示活动2:尝试进行植物营养繁殖——嫁接

材料用具:茄子嫁接苗、剪刀、嫁接膜

方法步骤:(1)观察并轻扯嫁接苗的嫁接处,随后将嫁接处减掉;

(2)将砧木(野茄子)切口剪平,正中央竖切一刀;

(3)将接穗(大龙茄子)两边各斜剪一刀,留一个芽点;

(4)将接穗插入砧木,使砧木和接穗的形成层对齐;

(5)缠绕嫁接膜。

播放教师提前录制的嫁接视频,学生观看并进行小组合作,根据提示完成嫁接活动。教师巡视课堂,及时为学生提供帮助。学生操作结束后,寻找成功和失败的案例上台展示。先让学生进行自评、互评,最后教师进行总结,再次强调嫁接成功的关键点,帮助学生掌握嫁接技术。