高中地理教学渗透领土主权意识教育探究

作者: 萧倩雯 刘彩媚 王泽韵 谢晓仪

摘 要:在日益复杂的国际形势下,加强领土主权意识教育对于培养学生的家国情怀、强化责任担当具有重要的促进作用。在厘清领土主权意识、领土主权意识教育的内涵及相关关系基础上,分析了高中地理教学渗透领土主权意识教育的适切性,进一步从知、情、意、行四个方面提出了领土主权意识教育融入高中地理教学的实施策略,以期为新课标背景下践行地理课程思政、加强领土主权意识教育提供参考。

关键词:领土主权意识教育;高中地理教学;知情意行

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)01-0014-06

党的二十大报告指出“坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。全面加强国家安全教育……增强全民国家安全意识和素养,筑牢国家安全人民防线。”领土主权安全是国家安全的重要组成部分。领土主权是国家对其领土本身及领土范围内的人、物和事件所具有的最高的、排他的管辖权和控制权,是国家独立的主要标志和国家利益的根本体现[1]。随着经济全球化的不断深入,受西方思潮、霸权主义与强权政治抬头等因素影响,我国领土主权安全乃至国家安全均面临着诸多挑战。在复杂多变的国际形势下,坚持总体国家安全观是必然选择,加强国民的领土主权意识教育亦刻不容缓。近年来,随着国家安全教育进课程、进教材、进校园工作的不断推进,领土主权意识教育也逐渐受到重视。但如何将领土主权意识教育与学科教学有机融合仍值得关注与深入探讨。高中地理教学蕴含着丰富的领土主权意识教育元素,具备开展领土主权意识教育的独特优势。为此,本文在梳理领土主权意识与领土主权意识教育的内涵及关系基础上,剖析高中地理教学渗透领土主权意识教育的适切性,并进一步探讨领土主权意识教育融入高中地理教学的实施策略,以期为新课标背景下践行地理课程思政、强化领土主权意识教育提供参考。

一、领土主权意识与领土主权意识教育

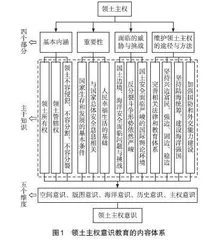

领土主权意识建立在公民对本国领土主权的认知基础之上,是公民对自己国家领土主权认识的最高反映,也是公民对国家领土产生归属感和认同感并自觉维护国家领土主权完整的情感和意向[2]。领土主权意识影响着个体在面临本国领土主权问题时的思维与行为,可划分为空间意识、版图意识、海洋意识、历史意识和主权意识五个维度。领土主权意识需要通过有目的、有计划的系统教育逐步树立[3]。领土主权意识教育是以本国领土主权为内容,以帮助公民确立正确合理的关于本国领土主权意识、观念为导向的教育[2],在内容上主要包括四个部分,即领土主权的基本内涵、领土主权的重要性、领土主权面临的威胁与挑战、维护领土主权的途径与方法[4],各部分对应的主干知识如图1所示。各主干知识可进一步细化为更具体的要点,如领土所有权可再细化为领土所有权的定义、重要性、划分等。通过学习与领土主权相关的主干知识及其要点,公民形成对领土主权与国家安全关系的正确认识和理解,进而形成空间意识、版图意识、海洋意识、历史意识和主权意识,确立正确完整的关于本国的领土主权意识和观念,并转化为相应的自觉行为,由此达到领土主权意识教育的最终目的。

领土主权意识中的空间意识、版图意识、海洋意识、历史意识和主权意识五个维度各有侧重而又相互交叉,与领土主权意识教育的内容相契合,并渗透在其中(表1)。

[维度 解读 空间意识 领土是具有一定大小、形状和位置的地球表面的立体空间,是国家行使主权的对象和空间范围[2]。在有目的的教育中,公民应对本国的领土面积与范围、边界线位置与长度、领海及海岸线、岛屿数量与面积等形成正确认知,进而确立精确且深刻的领土空间意识 版图意识 地图是国家版图的主要表现形式,具有严肃的政治性、严密的科学性和严格的法定性。正确的国家版图象征着国家主权和领土完整,体现了国家的主权意志和政治外交立场。每一个公民都应熟知国家版图,学会辨别“问题地图”、获取正确地图并规范使用地图,自觉维护国家版图尊严和完整 海洋意识 海洋意识是人们对海洋的自然规律、战略价值和作用等的认识和反映[5]。随着我国海洋强国建设的不断推进,每一个公民都应正确认识海洋与人类、领海与领土、海洋与海权、海洋与环境、开发海洋与建设海洋强国之间的内在关系[6],形成海洋主权意识,增强维护国家海洋权益的自觉性 历史意识 纵观几千年的历史,中国领土的形成既有民族融合的演进过程,也有遭受外敌入侵和分裂的惨痛经历。培养公民关于领土主权的历史意识,应让公民认识国家领土的历史由来,以及近代领土被分割、被侵犯的沉痛教训,并在认清国家领土现状的基础上,形成对国家领土的认知与认同 主权意识 主权是国家的象征,公民是否具有强烈且正确的主权意识,关乎着民族和国家的兴衰[7]。培养公民有关领土的主权意识,需要引导公民在认识国家主权内涵的基础上,理解国家领土神圣不可侵犯,从而建立起维护国家领土主权完整统一的自觉意识 ][表1 领土主权意识的五个维度]

二、高中地理教学渗透领土主权意识教育的适切性

1. 领土主权意识教育是践行地理课程育人价值的重要途径

2016年发布的《中国学生发展核心素养》以“培养全面发展的人”为核心,强调培育基于学生终身发展和适应未来社会的基本素养。其中,责任担当作为六大素养之一,主要强调的是学生在处理与社会、国家、国际等关系方面所形成的情感态度、价值取向和行为方式[8]。具体到地理学科本身,爱国主义一直是地理教学的价值主线和情感归属[9]。新一轮的课程改革中,《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称为2017版课标)更明确地指出,将“具备家国情怀和世界眼光”“形成关注地方、国家和全球地理问题及可持续发展问题的意识”作为课程理念和课程教学的目标[10]。作为爱国主义教育的重要组成部分,领土主权意识教育融合国防教育、法规教育等内容,对于帮助公民形成正确合理的关于本国领土的主权观念有着重要作用。加大领土主权意识教育在高中地理教学中的渗透力度,有利于进一步完善高中地理教学的课程内容和生态结构,更好地实现地理教学价值理念,落实地理教学育人目标,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2.中学阶段是学生领土主权意识形成与发展的关键时期

根据埃里克森的社会化发展理论,中学阶段是自我同一性和角色混乱冲突的阶段,也是认识自我与社会关系的关键时期。中学阶段对于学生领土主权意识的形成与发展尤为重要。2019年《新时代爱国主义教育实施纲要》印发,明确要求深化国情教育、国家安全教育和国防教育,强调把青少年作为爱国主义教育的重中之重,充分发挥课堂教学的主渠道作用,将爱国主义教育融入课堂教学中[11]。深化中学领土主权意识教育和爱国主义教育,要把握好学生的成长规律,认清教育对象的突出特点,发挥好学科教学的价值导向作用,抓好影响中学生意识观念形成与发展的课堂教学与课外实践活动。将高中地理课堂教学与领土主权意识教育进行融合,有助于学生了解领土主权基本国情,引导学生正确认识自身与国家和社会的关系,增强其对国家和民族的认同感和归属感,形成维护国家领土主权完整的自觉意识并树立正确的理想信念。

3.高中地理课程内容是领土主权意识教育的良好载体

领土主权意识是公民对自己国家的领土主权的认识,这种认识不是自然形成的,而是教育的结果[3]。相比于死板生硬的说教式教育容易使学生感到枯燥和反感,将领土主权意识教育与学科教学结合,在传授知识的过程中对学生进行情感、态度与价值观的渗透反而更容易让学生理解、接受并内化于心。高中地理课程内容涵盖资源、环境、人口、社会经济等问题,与政治安全、军事安全、科技安全、领土安全、生态安全和社会安全等都有交叉,在树立国家认同感、弘扬家国情怀上具有重要作用和价值,是领土主权意识教育的良好载体。2017版课标亦强化了与领土主权意识教育元素的融合,如必修2中增加了有关海洋权益、海洋发展战略等内容,选修7增加了国家领土相关概念、国家版图等内容,由此,本文梳理出2017版课标中有关领土主权意识教育的内容要求及其涉及的领土主权意识教育要点、领土主权意识主要维度[10],如表2所示。从学生的直接经验出发,通过地理教学帮助学生形成对我国领土主权现状的直观认知,实现从知识、技能再到情感的跨越,有助于学生从领土主权意识升华至理性爱国主义和国家认同,并将内化的理论与意识观念落实到自觉行动中。

三、高中地理教学渗透领土主权意识教育的实施策略

领土主权意识教育本质上指向培育学生的爱国主义情感和公民素养,包含着知、情、意、行的统一。为此,本文从知、情、意、行四个维度出发,提出高中地理教学渗透领土主权意识教育的实施策略,将内化与外化、精神与行为有机结合,以引导学生涵养正确的领土主权意识,形成思想自觉和行为自觉。

1. 发挥认知教育的价值引领作用

认知是情感的基础、行为的先导、实践的前提[12]。掌握领土主权的有关概念和知识、构建起相应的知识体系是正确认识领土主权的基础,对于领土主权意识的塑造具有价值引领作用。

从学习进阶的视角来看,认知的形成是一个具有连续性、典型性、逐渐复杂性的过程,对于同一主题或同一核心概念的教学在不同学段之间应保持一致性和连贯性,这样才能确保学生在不同学段所学的内容具有良好的关联性,帮助学生更好地实现认知的深化以及思维的发展[13]。高中阶段的学生在初中已较为系统地学习过中国的疆域、中国的自然环境与自然资源等内容,对国家领土的空间概念已有初步认知。因此,在高中阶段进行与领土主权有关的地理教学时,教师应注重与初中地理内容的衔接过渡,可以带领学生适当回顾、联系与领土主权有关的初中地理内容,再进一步学习高中阶段所涉及的领土主权知识。此外,教师还应关注高中地理不同模块中有关领土主权的内容之间的联系,可以考虑在进行必修、选择性必修模块教学时渗透选修模块中的知识作为拓展内容,也可以在开展选修模块教学时融入必修、选择性必修模块中的内容作为知识铺垫,以促进不同模块教学之间的有效衔接,帮助学生巩固已经建立起来的关于祖国的领土空间概念以及领土主权不可侵犯、国家利益至上的观念。以高中地理必修2模块中的“国家海洋权益与海洋发展战略”为例,这一核心概念涉及海洋权益与海洋发展战略的内涵、我国的海洋权益与海洋发展战略、海洋权益与发展战略对我国的重要意义等知识内容。在进行有关内容的教学时,教师可以引导学生简单回忆初中地理中有关“中国的疆域和行政区划”这一知识内容作为基础铺垫,如中国的地理位置与疆域特征、领土与国家版图的内涵、中国的行政区划等;教师也可以补充高中选修海洋地理模块中的“海洋国土的划分与管辖”以及“海洋争端与海洋权益”核心概念之下的中国海域概况、近些年发生的海洋争端事件、维护国家领土主权和海洋权益的重要性等内容作为补充材料,开阔学生的视野,完善他们的知识结构。本文亦结合《义务教育地理课程标准(2022年版)》和《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中的课程内容,梳理出初、高中地理不同内容主题或模块中与领土主权意识教育相关的核心概念,如图2所示。

由于领土主权的相关内容往往涉及政治、地理、历史等多学科,在实际教学中,教师可以考虑将国家领土主权形成的历史简介、目前我国的领土主权形势等适当融入教学素材和问题情境中,引导学生从跨学科的视角思考、理解我国领土主权的相关内容,并对国家领土主权问题构建起更全面且深入的认知。

此外,在教学过程中,教师应遵循政治性、准确性和严肃性原则,在提高个人的领土主权意识、正确认识领土主权问题的基础上,充分理解、熟悉地理教学中有关领土主权意识教育的内容,并严格把关教学用语以及文本、地图等教学素材,确保其内容准确且符合国家根本利益和国际法准则。

2.创设教学场域,激发情感共鸣

情感是个体对外界刺激进行价值判断而引起的心理体验,而积极的环境系统能激发个体积极情感的产生[14]。通过创设教学内容融合场域和教学形式融合场域有助于强化情感体验,进而促进个体认知的深化、意识观念的塑造以及素养的培育。