高考地理涉及“农业”的选择题情境设置特点分析与教学建议

作者: 沈梓滢 何亚琼

摘 要:在深化教育改革的背景下,新高考要求将情境作为高考考查内容的重要载体。“农业”专题是高中地理教学的重要组成部分,也是高考考查的重要内容之一。聚焦2022年全国高考地理试卷中的“农业”专题,以甲卷、乙卷4~6题选择题题组为例,从情境素材的来源、呈现方式以及情境设问的基本逻辑结构三方面对该专题的试题情境设置特点进行深入分析,并针对“农业”专题的教学提出了系列建议。

关键词:农业;试题情境;2022年高考地理

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)01-0041-05

2019年12月,为落实立德树人根本任务,教育部考试中心发布《中国高考评价体系》,明确高考的“四层”考查内容——核心价值、学科素养、关键能力、必备知识,并规定将情境作为考查内容的重要载体[1],凸显试题情境在新高考背景下的重要意义。因此,在近几年的高考地理命题中,依托真实情境进行问题设置已成为一种新趋势。高中地理的“农业”专题,历来是高考命题的重要主题之一,近年来涉及该专题的试题情境不断丰富与创新,受到越来越多的关注。

一、“农业”专题的知识体系分析

1.“农业”专题在提升学生核心素养中的作用与价值

农业是与自然环境联系最紧密、相互影响最深刻的生产活动,在阐述人地相互关系方面具有独特优势,可以传达可持续发展等重要理念。作为中学地理课程内容的重要组成部分,“农业”专题知识贯穿于自然、人文与区域三大板块中,具有综合性的特征,同时高度强调区域性,在试题中常考查生活实际中的特定区域农业,侧重考查学生的学科思维能力。

我国自古以来就是农业大国,在数千年的农耕活动中凝聚了先进的农业生产技术。开展农业专题的教学,有利于弘扬中华优秀传统文化、传承劳动智慧结晶。注重对农业生产措施、技术变革等内容的考查,对培养新时代青年的劳动观念与劳动技能、推进地理实践力培养的落地等具有积极的促进作用。

近年来,我国乡村振兴战略的深入实施也为“农业专题”的命题提供了丰富的素材,帮助学生从中了解国家重大战略的实施与成果,树立家国责任意识,是培养新时代社会主义建设者和接班人这一教育目的的重要体现。

2.“农业”专题知识体系特点

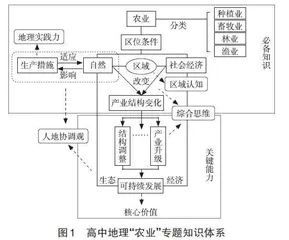

新教材“农业”专题内容精简,核心内容突出农业区位因素及其变化。纵观以往的高考地理“农业”试题,考查内容不仅局限于农业区位,往往以此为跳板,从综合性和区域性的角度以及人地协调的角度要求学生评价或提出建议[2]。因此,笔者以教材与课标所涉及的“农业”知识为基础,结合高考对“四层”考查内容的要求,对高中地理“农业”专题的知识进行梳理,构建对应的知识体系(图1)。

从整个知识框架可以看出,农业区位的自然、社会经济因素及其变化,以及相应的农业生产措施是本专题的基础知识;立足具体区域分析农业发展存在的问题,因地制宜地提出发展方式;进而思考该区域实现生态与经济效益相协调的可持续发展路径。要求学生具备基于真实情境调动地理知识、综合探究实际问题等的关键能力。

二、2022年全国甲、乙卷中“农业”专题选择题情境设置特点

1.试题概况

本文选择使用地区范围最广的全国文科综合卷甲卷和乙卷(以下简称全国甲卷和全国乙卷)进行分析,其中甲卷在我国西南地区使用,乙卷在我国西北、华北和东北地区使用。文综卷命题注重思想价值引领与传承,地理科目试题广泛选取生产实践、学习探索中的真实问题创设情境。选择题是试题的重要组成部分,本文分析的“农业”专题选择题分布在两份试卷的4~6题(表1)。

2.情境素材特点及其呈现方式

(1)情境素材特点

全国甲卷4~6题组以河南和吉林两省的秸秆饲料化利用为背景,考查农业结构调整的措施及意义。素材来源最早追溯到2020年10月,为加快推进秸秆饲料化利用,吉林省政府办公室正式印发的《吉林省“秸秆变肉”工程实施方案》,以及2022年4月河南省人民政府办公厅印发的《河南省肉牛奶牛产业发展行动计划》。

全国乙卷4~6题组则以当雄牦牛产业升级为例,考查畜牧业的发展新模式以及相关的农业保障措施。通过关键词的搜索,有文字印证的素材来源于《经济日报》题为“西藏当雄:牦牛产业魅力足”的新闻报道,而更早的相关资讯可追溯到2020年8月的西藏新闻联播,其中播报了牦牛养殖、加工、销售全产业链的销售模式。总体而言,两则试题的素材情境体现出以下特点。

情境承载地理动态知识。近年来,地理试题摒弃了以往对静态知识的单一考查,更加注重从情境中挖掘动态变化的地理现象。甲卷体现的是农业种植结构从以粮食种植为主向粮食与饲料种植相结合的转化,要求考生从这一转变中理解其经济与生态意义;乙卷则暗含了当雄县从过去单一的牧业生产方式到如今现代化生产发展的变化,要求学生从过去与现在的对比中领悟其对农民实际利益产生的影响。

情境区域选取具有典型性。吉林和河南均为我国农业大省,农作物秸秆产量大,是推行秸秆饲料化利用、大力发展节粮食草型畜牧业的首批重点试验省份,具有强大的发展潜力。相应地,当雄作为拉萨唯一的纯牧业县,其特色牦牛产业的发展是西北地区畜牧产业转型的范例。因此,情境区域的选择与情境问题的设置高度匹配。

情境问题高度指向“三农”发展成果。无论是“粮改饲”这一体现农业结构调整,促进现代农牧业发展的措施,还是乡村牦牛的产业链延伸与优化升级,都是在实施乡村振兴战略大背景下,促进农民持续增收、保障民生福祉的乡村农业发展新实践,关注我国实施乡村振兴战略取得的成就,突出民族自信心和自豪感的渗透。

情境价值观引领关注农业发展新趋势。目前我国面临粮食作物供求压力大、肉奶产品需求增加而饲料缺乏等诸多现实问题,“十四五”期间的深化农业结构调整计划对“推进粮经饲统筹,大力发展现代畜牧业”提出了要求。全国卷农业类的两则素材均涉及我国畜牧业及其现代化发展路径,引导学生关注我国农业发展变化趋势,树立家国意识和社会意识。

(2)情境素材的呈现方式

情境是考试内容的载体,在《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中特别说明情境创设需要给予必要、充足的信息[3]。从以往的高考地理试题情境来看,情境素材呈现方式主要包括文字、地图、统计图表、模式结构图这四大类型。四大类型既可单独呈现,也可相互结合,创设新的试题情境。

全国甲卷的情境素材精简,以纯文字的方式呈现。选取了反映农业结构调整的关键名词,如“秸秆变肉”“秸秆变肉换奶”“秸秆饲料化”“粮改饲”, 词语描述或有差别,但指代一致,即以生产人的口粮为主向生产畜禽所需的饲料转变和调整。为了促进考生对宏观农业政策的理解,在语言表达上通俗化,使其更加贴近学生的生活认知。纯文字的呈现方式,对学生的阅读理解以及提取信息的能力提出了较高要求。

全国乙卷的素材呈现则采取了文字+图片的方式。文字部分是对当雄牦牛产业现代化发展的简述,图片则用以反映现代畜牧业“公司+农户”的发展模式。情境处理选取新闻报道的关键词,对其进行高度的概括凝练,并运用框线将牧民家庭、公司、市场三大主体的关系串联起来,呈现出清晰的发展模式结构示意图。图文结合的呈现方式清晰、直观,为学生对相关内容的理解提供了较为充分的情境基础。

3.试题情境设问的基本逻辑结构

设问作为试题情境的主体部分,搭建起情境素材与学生原有知识基础之间的桥梁,为学生深刻融入情境、发现问题与解决问题提供了切口和指向。因此,设问必须具体明确,引导学生调动已有知识,完成从情境素材到子问题的转化过程,进而达到高考评价体系中考查必备知识和培养关键能力的总体目标。

(1)全国甲卷情境设问的逻辑结构

全国甲卷情境素材与设问的关联性强(图3),通过关键词语与设问序号为考生提供解题思路。第4题主要考查农业地域差异因素,第5题要求考生从“粮改饲”工作中体会不同农业类型的经济价值,并从中理解其工作目的,第6题则进一步考查农业生产措施及其生态价值。总体来说,试题难度逐级增加,从情境区域入手,逐步突破情境核心问题,最终向生产方式的生态意义延伸,问题设置体现了层次性、递进性。在该题组中,涉及对农业自然区位因素、农业结构、农业生产措施等必备知识的考查,同时也在情境素材向子问题结果的转化中,锻炼学生对地理信息的加工处理与迁移应用的关键能力,体现了高考基础性、综合性与应用性的要求。

(2)全国乙卷情境设问的逻辑结构

全国乙卷围绕当雄牦牛产业的转型升级这一核心问题,从对牧民的影响和提升牦牛价值的途径两个方向进行设问,引导考生从模式图获取关键信息。设问与情境素材的结构模式图密切结合(图4),并且实现了一图多用,具有较强的可读性。在前两题设问的基础上,基于当雄的牧草生长情况对保障措施进行考查,题干素材精简,对考生提取和加工地理信息的能力要求更高,体现了情境设问在难度上的层级递进性,符合学生的认知逻辑。

(3)全国甲、乙两卷试题情境设问特点比较

设问源于情境,与情境素材紧密结合。无论是全国甲卷还是乙卷,情境素材虽然精简,但都包含了解答设问的关键信息,为考生从中挖掘、加工地理信息提供了充足的依据和探索空间。

层层递进的问题链呈现,符合学生思维认知逻辑。全国甲、乙卷均通过有梯度的问题链设置,由易到难,由表及里,围绕情境核心问题不断深入剖析与延伸。但具体从设问的指向上看,全国甲卷的设问指向逻辑是“为什么”“是什么”“怎么做”;全国乙卷则突出了“是什么”“怎么做”的思考过程。

体现要素综合,涉及多尺度的地理表达。基于“农业”专题内容的综合性,两组试题也体现了自然、人文不同要素的综合,要求考生结合情境区域的自然地理条件,理解其对生产实践与经济发展的影响;此外,题组的设问也体现了不同的尺度视角。以乙卷为例,第4题从牧民的角度体会产业升级的影响,第5题从企业的角度理解提升产品价值的途径,第6题则从整个区域环境的角度,分析保障当雄县牧业发展的生产措施,整体而言为考生提供了全面考虑问题的视角,更加接近实际生活的实践过程。

三、高中地理“农业”专题情境教学的建议

1.关注国家农业发展动态,深入挖掘教学素材

现阶段,我国已进入巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的关键时期,解决三农问题、发展数字农业等成为当下农业发展的重要议题,必然也会成为地理命题的热点话题。基于高考地理对国家发展的关注,教师应提升素材意识,留心观察并选取契合农业发展趋势、具有典型性和时效性的案例素材。在素材处理的过程中,侧重提炼地理主干知识内容,强化从时空的视角多维度剖析产业发展变化所带来的经济与生态效益。

充分发挥高考对教学的引导作用,让学生感知当代科技水平的提高,对农民生产生活的改善及农业经济发展的影响。例如,在讲解“农业区位因素”时,可拓展讲授“渔光互补”“种养结合”等多种现代生产模式,引导学生结合当地自然与人文区位因素,分析区域农业发展中采用该模式的优势及影响。在讲授“农业区位因素的变化”时,可以适当挖掘当今无人作业、遥感监测、人工智能技术等智慧农业发展的新素材。因此,融入丰富且热门的素材资源,对于渗透人地协调观及可持续发展观,突出地理学科的育人价值,实现“以考促教,以考促学”具有重要的现实价值。

2.构建知识逻辑体系,注重教学情境的创设

高考评价体系要求地理学科试题具备基础性,意味着所有试题都离不开基础知识根基[4]。相应的必备知识在“四层”考查内容中处于基础地位,备考时要将知识纳入结构,融入情境[5]。农业地理知识体系庞大,综合性极强。因此,在教学过程中,要注重引导学生从区位条件、要素变化、产生影响与解决措施等方面展开对必备知识的梳理,构建“农业”概念逻辑,透过具体的现象挖掘本质,总结特征规律,提升学生答题过程中思维的系统性与联系性,为多样化情境问题的解决提供基础。