初中地理情境化试题的构成要素及内涵解析

作者: 高同利

摘 要:情境化试题能够测评学生在复杂现实情境中解决地理问题的综合能力,成为测评学生学科核心素养发展水平的首选题型。立意、情境、任务、知识和答案五个相互联系的要素构成了一组完整的情境化试题。立意是魂、情境是本、任务是核、知识是基、答案是据,共同构成情境化试题的质量。

关键词:核心素养;情境化试题;立意;情境;任务

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)02-0031-06

试题情境直接影响地理试题的品质,是评价试题优劣的重要方面。[1]情境呈现试题信息的真实性、鲜活性和丰富性成为测评学生地理学科核心素养发展水平试题的典型特征。要落实基于核心素养的学业评价,不仅要研究试题情境,还要深究以情境为主要特征的试题组成要素,明晰各要素所承担的独特功能和作用,以充分发挥情境化试题在测评地理学科核心素养中的优势与潜力,提升试题品质。

一、情境化试题的构成要素

情境化试题是用背景材料(即情境)设置平台,在此基础上布置任务,让学生应用所学的地理知识解决现实地理问题,以获得对学科核心素养发展水平和课程目标达成度的测评。其涉及试题立意、情境设置、任务设计、知识考查与答案(评分细则)制定五个方面。

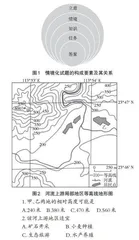

试题立意是试题设计的蓝图与指导思想。试题情境是为测评地理学科核心素养及课程目标所呈现的信息材料,它隐含了完成任务所需的必要线索。任务是“构建起已知条件与目标状态之间的问题空间或障碍”[2]。知识是为完成任务而储备的课程内容与学科学习能力;答案是获取评价结果的依据。立意、情境、任务、知识与答案五个要素彼此联系又相互牵制(图1),共同组成一道完整的情境化试题。

例1.图2为某河流上游局部地区等高线地形图。该河上游地区森林茂密,植被覆盖率高,人口密度小,是当地的饮用水水源地。据此完成1~3题。

题干中的文字与地图构成了试题情境,而三个问题就是隐含在立意和情境中的任务。

立意统摄其他要素;立意、情境和知识是设置任务的“背景”;情境的选择潜藏着“待完成任务”,又受到任务和知识的制约;任务是基于知识蕴含在立意与情境中的障碍或问题;知识是立意选择、任务设置和情境取舍的根基;答案(或评分标准)是验证立意、情境、任务和知识的证据。

二、情境化试题各要素内涵解析

测评初中生地理学科核心素养发展水平需要借助情境化试题来实现,而高品质情境化试题的命制离不开试题立意、情境、任务、知识和答案五个要素的精密设计与整合。

1.试题立意要素及其解析

试题立意是命题者为实施评价而设计的命题意图。第一,立德树人是育人的总目标,也是命制试题的总方向。地理试题要“切实引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、拓展国际视野、培养奋斗精神、增强综合素质”[3]。这一方向不能错、不能改,否则就偏离了评价的初衷,失去了应有的育人价值。它是情境选择、任务设置和知识运用的内核与灵魂,只有具备了这样的“魂”,才能搭建起试题的“魄”,题目才具有主心骨。第二,试题立意要以地理学科核心素养的发展水平和课程目标的达成度为目标。试题都是以学科为载体,而每个学科都承载着独特的素养培养和育人价值。地理试题的立意要从学生的实际成长状态着手,为学生勾画出适宜的预期发展水平,以落实课程标准、学业要求和学业质量标准所期望的目的。

例2.阅读图文材料,完成以下问题。

材料一:“海水稻”又称“耐盐碱水稻”,是指能够在一定盐(碱)度的盐碱地上生长的水稻。海水稻适应能力强,不仅抗盐碱,还抗风、抗涝、抗病虫害。

材料二:盘锦市有大面积的盐碱地。2019年,“北方耐盐碱水稻袁隆平院士工作试验站”落户盘锦。2020年,袁隆平院士和他的研究团队在耐盐碱水稻筛选种植方面获得成功,并进行了“稻—蟹”结合试验,为在我国北方广阔的盐碱土地上推广海水稻种植奠定了基础。

材料三:图3为盘锦市及其周边地区示意图。

(1)盘锦市隶属 省,位于省级行政中心沈阳市的 方向。(4分)

(2)盘锦市成功种植海水稻,起关键作用的因素是 。“稻田养蟹”“稻蟹共生”属于 农业。(4分)

(3)从自然地理的角度分析盘锦市种植海水稻的有利条件。(6分)

(4)简述在我国北方盐碱地推广种植海水稻的意义。(6分)

本题通过“海水稻”研发、种植与推广彰显了我国以袁隆平为代表的农业科学家在科技领域取得的新进展、新突破,为我国粮食种植拓展了新途径,从而扩大了粮食的种植面积,增加了粮食产量,给国人树立了粮食自信,也凸显了我国人民不怕吃苦、乐观向上、奋发有为、勇于担当的精神品质。这是每道试题都应承载的育人目标——立德树人。除此之外,还要落实地理学科核心素养和课程目标:以人地协调观为核心的地理学科核心素养在培养“全面发展的人”中承担着地理学科独特的价值;地理环境是人类生存的基础,人类活动深刻影响着地理环境,协调人地关系是人类社会持续发展的必然选择,因为我国是个人口众多、耕地偏少的国家,要满足全国人民对粮食的需求,就要在增产和扩地上下功夫;后备土地资源不足的现实决定了只能在增产上着力;农业科技是实现上述目标的最佳选择。本题另辟蹊径,在扩地方面凸显了我国人民的智慧与勤劳。我国在解决人口与耕地矛盾方面获得的巨大成功为世人做出了榜样,不仅保证了粮食供应的充足,还维护了生态平衡,保护了环境,实现了人地和谐共生的理念。

2.试题情境要素及创设特点解析

《中国学生发展核心素养》基本框架指出,学生发展核心素养被看作是个体应对各种复杂多变的现实情境时所需要的正确价值观念、必备品格和关键能力。“核心素养应通过学生在应对复杂现实情境时的外在表现加以推断”[4],由此可见,“复杂多变的现实情境”成为评价核心素养发展水平的“试金石”。

试题情境是对现实情境的再现,一般是命题者运用文字、数据、图像等方式围绕某个主题加以营造,为呈现信息、提出问题、达成立意提供载体。试题情境是按照一套呈现某个既定障碍的命题程序而要求学生联结起来的一组背景化信息。这组背景化信息不仅涉及呈现环境的背景材料,还包括背景材料的呈现方式以及所设计的相关障碍。[5]“试题情境创设要考虑情境的真实性、适切性、多样性、契合度等”[3]。

(1)情境的真实性解析

对情境真实性的追求主要源于培育和发展学生应对各种复杂多变现实情境时所需核心素养的需要。情境的真实性一方面体现在通过阅读情境材料让学生了解地方、国家、全球社会经济、文化发展的新面貌与真变化,感受素材的“鲜活”;另一方面,让学生通过试题认识到地理学科的价值。真实问题情境是展示学生地理学科核心素养的“舞台”。学生运用所学知识去思考、探索,完成内生于情境中的任务,从而检测自己必备知识的掌握情况、关键能力的习得层次、学科素养的培育状况和核心价值的养成情况。因此,基于核心素养的评价必须以“真实情境”为测试载体。

(2) 情境的适切性解析

情境的适切性是指情境的描述和展开要符合生活常识和地理学科逻辑。符合生活常识是指情境表述要“通俗易懂”,贴近学生现实生活,已经过滤掉附着在材料表层的“专业”痕迹。它既隐含地理学科的内在逻辑,又能让学生感受到情境来自日常生活和生产实践,学生可以借助试题情境中隐含的信息元素解答现实中的地理问题。情境的适切性还表现在情境提供的信息结构能被考生感知,适合考生的思维能力和认知水平。例1中的地图与文字互为补充关系:文字让地图更为丰满、直观,而地图展示了更为全面的信息构成,给学生解答提供了更为充足的信息。两则材料的关系为“串联式”。

例3.毛泽东在1933年重走江西省瑞金大柏地时,作词《菩萨蛮·大柏地》:“赤橙黃绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍。当年鏖战急,弹洞前村壁。装点此关山,今朝更好看。”图4为大柏地在江西省的位置示意图和1929年大柏地作战示意图。据此完成4~6题。

4.江西省地处我国的

A.南方地区 B.西北地区

C.北方地区 D.青藏地区

5.“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍”(苍:深绿色)描述的景象出现在

A.早春 B.盛夏 C.晚秋 D.严冬

6.1929年红军围歼敌军选择的地点所处的地形部位是

A.鞍部 B.山顶 C.山脊 D.山谷

例3中的诗词、江西省位置示意图和大柏地作战示意图分别提供了不同的信息,三者之间没有内容上的重叠递进关系,属于情境信息表述结构中的“并联式”。

例2的“材料一”介绍了“海水稻”及其成长特性;“材料二”中袁隆平院士研究团队在盘锦市开展研究取得突破,并尝试“稻—蟹”结合试验,以便在我国北方推广海水稻种植。两则材料在内容上表现出由浅入深、由略到详的递进层次关系,这种关系称为“串联式”;“材料三”呈现了盘锦市及其周边地图,与前面两则材料在内容上没有交集,只是并列地呈现出来。材料三与材料一、材料二之间为“并联式”。由此可见,本题情境信息在呈现结构上属于“串并联混合式”。

情境信息结构类型分为“串联式”“并联式”和“串并联混合式”三种。研究试题情境信息呈现结构的类型有利于考生分清试题背景材料之间的关系,从而知道采用什么方法获取有用信息、怎样获取信息、如何理解信息等关键解题技巧。若在复习阶段能获得这些指导,无疑可提升学生的应试能力。

此外,情境的适切性还需兼具公平性特征,即情境的选择应适应参加本次考试的所有考生,对不同性别、民族、种族、地区、家庭、经济及文化背景的考生无明显影响。考生面对情境时无“畏惧感”,能积极融入情境,并愿意在情境中大胆地展示自己的地理学科核心素养发展水平。

(3)情境的多样性解析

情境的多样性指情境内容种类与呈现方式的多样。有文字、地图、图片、表格、文字+地图、文字+图片、文字+表格、文字+地图+表格、地图+图片、地图+表格、图片+表格等多种形式。种类多样的情境内容才能反映出不同的地理事象,表达出层次有别的境况。多样的情境呈现方式才能考查学生从多角度、多层次解决地理问题的能力与水平。情境的多样性不仅能丰富试题的内涵,还能“装扮”试题的外表,提升试题的“颜值”,让考生感受到来自试题的“温度与风度”。

(4)情境的契合度解析

情境的契合度是指情境素材的选取要契合试题立意所蕴含的地理思想、价值和主题,契合评价目标。“情境”与其他要素的契合程度可分为A、B、C三个层级[6]。A层级:背景与其他要素关联度不大,可以避开背景直接运用已有知识解决问题;B层级:考查内容与背景互相融合,需从背景中获取已知条件或问题信息,再运用已有知识解决问题;C层级:需将背景信息进行内化,并与已有知识进行重组形成新知识,才能实现问题解决。B、C两个层级需要学生从试题背景中获取关键信息,或将背景信息在内化的基础上与已有知识进行重组,才能顺利解决任务。如例1和例2都需要考生从背景中获取已知条件或问题信息,再运用已有知识解决问题,契合度属于B层级。