基于高考评价体系的高三地理复习策略探究

作者: 李小玲

摘 要:以自然环境的地域差异专题为例,依据高考评价体系“一核、四层、四翼”要求,提出以真情境焕发学习热情、以大概念构建知识体系、以深问题提升能力素养、以核心价值促身心成长的高三地理专题复习策略。

关键词:高考评价体系;大概念;核心价值

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)04-0031-05

2019年,教育部明确提出要立足全面发展育人目标,构建包括“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”在内的高考考查内容体系[1]。中国高考评价体系由此诞生,主要由“一核、四层、四翼”三部分内容组成。

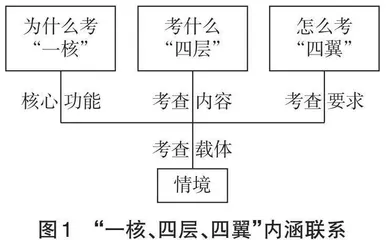

“一核”为核心功能,即“立德树人、服务选才、引导教学” ,说明了为什么考;“四层”为考查内容,即“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”, 指明了考什么;“四翼”为考查要求,即“基础性、综合性、应用性、创新性”, 阐明了怎么考。 同时,高考评价体系还规定了高考的考查载体——情境,以此承载考查内容,实现考查要求。“一核、四层、四翼”层层递进,自成体系(图1)。

国家高考评价体系从高考层面对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本问题给出了回答。高考的核心功能是为国家选育人才,引导教学。高考评价体系是高考命题工作的测评体系。所以无论是高考复习内容还是方式,都必须根据国家高考评价体系,围绕“四层”考查内容,结合“四翼”考查要求展开。否则,高考复习将会是低效、无效甚至是负效的。本文以人教版选择性必修二第五章中自然环境的地域差异专题为例,探究高品质地理复习课。基于高考评价体系,以真情境焕发学习热情,以大概念构建知识体系,以深问题提升能力素养,以核心价值促身心成长。

一、以真情境焕发学习热情

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》提倡将学习目标融合在各类情境中,创设与生产、学生日常生活乃至地理学术问题相联系的科学问题情境[2]。用真实的情境,将学生带入地理的学习。传统的 “满堂灌”式讲授已经无法适应现在的教育,在众多的教学方式中,情境体验式教学是较为成功和有效的。通过情境教学,可以让学生对地理产生浓厚的兴趣。而兴趣是最好的老师,是学习最强大的驱动力,可以最大限度地激发学生的学习热情。学好地理的前提是爱上地理,发自内心地主动探索地理现象、探究地理原理。课堂是培养学生兴趣、激发学习热情的主阵地,教师应思考怎样的教学更吸引学生,怎样的情境更能焕发学生的学习热情,让学生学在其中、乐在其中。

1.情境案例

教学情境的创设可以借助语言、实物、图像和视频等方式,主要有语言描述情境、实物演示情境、图画再现情境、音乐渲染情境和生活展现情境等。就自然环境的地域差异专题可设计如下导入情境。

“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”有一群追枫人,追寻着红叶的足迹,走遍祖国南北(展示视频及美图)。9月下旬在吉林蛟河红叶谷,10月中旬攀登北京香山,10月下旬观赏大别山红叶,11月中旬来到南京栖霞山,11月下旬又去长沙岳麓山……他们的路线遵循着什么规律?

2.设计理念

自然环境的区域差异有时间上的,也有空间上的。春花夏雨秋叶冬雪,每个季节都各具特色。大自然千姿百态,美不胜收。这部分内容的核心就是区域差异,难度系数不高,无论是新授课还是复习课,都可以通过展现自然环境的美,让学生自己去感悟区域差异的规律。植被是自然环境的一面镜子,选择赏枫这样的情境,既蕴含了自然界的四季变换,也体现了地域环境的差异,还贴近学生的生活,让学生能够从时空尺度去感受自然环境的差异性,主动探寻环境差异的原因。当然,不同的季节讲授这节课,可以选择不同的自然情境,从而提高学生的课堂融入感。

复习课时常成为枯燥乏味的代名词,其实高三地理复习课也可以是很“美”的课堂。通过视频、图片等方式营造真实的情境,让学生通过体验式学习,获得美的享受,培养善于发现美、欣赏美的能力。学生在愉悦、舒适的氛围中学习,可以对地理学习产生浓厚的兴趣,从而积极参与、主动思考,做到事半功倍,轻松达成学习目的,让地理课堂成为高三复习生活中的一抹亮色。

3.注意问题

在创设情境时,要避免下列问题:主题情境远离学生的生活、脱离学生的认知,所创设的情境不能引起学生共鸣;情境主题脉络牵强或与学科知识脱离,为了创设而创设,无法为课堂教学服务;主题情境只在导入时使用,没有贯穿整节课,情境功能被大大削弱;主题线索混乱,创设情境较多,达不到情境教学应有的效果。因此,情境要结合生活实际,并且脉络清晰完整。在一个完整的情境中,可以设计多个不同难度的问题。

二、以大概念构建知识体系

1.大概念理论

大概念即Big Iead,大概念的“大”不是广大,而是核心。大概念不是学科体系中某一具体知识性概念或名词,而是居于核心地位的概念、原理。在传统的教学活动中,教师往往专注于课时的教学设计,很少关注课时之间、章节之间的逻辑关系,学生获得的也只是碎片化、零散的知识,不易形成完整的概念,难以认清地理事物和现象的本质,不利于学生综合思维的培养。针对传统教学方式中的弊端,运用大概念教学理念组织课堂教学可以有效地提高教学效益,提升学生学习探究能力。大概念将零散的知识点黏合成一个整体,帮助学生从更全面、更核心的角度认识地理课程。

大概念指向地理核心素养,引导学生积极参与,拓展思维,更加灵活地解决各种问题。大概念理论下的专题教学尤其适合高考地理的复习课程。在学生拥有一定的知识储备和探究能力后,进行教材的重组整合,提炼相应的大概念,形成知识体系,能更清晰地认识所学专题的内涵,培养综合思维,从而在高考乃至今后的学习和工作中学有所用、学以致用。

2.构建知识体系

高三复习中,学生已初步具备了知识总结、提炼及构建知识体系的能力,高三地理复习应重点训练学生的综合思维。进行复习教学时,可以将课堂还给学生,让学生自己梳理知识、构建体系。针对自然环境的地域差异这一专题,可以提取专题大概念“自然环境的地域差异”以及“自然带”“地域分异规律”“地方性分异”等具体概念。

以下是课堂中布置给学生的相关任务,通过自主学习、小组合作等方式完成。任务一到任务四,从专题大概念到各个课时具体概念,由总到分,层层深入。并且根据所学知识,整理成知识框架。

任务一:就“自然环境的地域分异”大概念进行知识整合,形成知识框架(图2)。

任务二:以表格的形式,将地域分异规律进行对比分析(表1)。

任务三:用思维导图的形式,对垂直地域分异的相关内容进行总结梳理(图3)。

任务四:在世界自然带分布图上,找出地方性分异现象,并说出成因(图略)。

三、以深问题提升能力素养

1.深问题的价值

高考评价体系中指出,关键能力是指学习者在面对与学科相关的生活实践或学习探索问题情境时,高质量地认识问题、分析问题、解决问题所必须具备的能力[1]。学科素养是指学习者在面对生活实践或学习探索问题情境时,能够在正确的思想价值观念指导下,合理运用科学的思维方法,有效整合学科相关知识,运用学科相关能力,高质量地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质[1]。其中都提到了情境,情境是高考的考查载体。试题的命制需要有一定的情境,由情境衍生出问题。由问题检测学生的关键能力和学科素养。关键能力包括知识获取能力、实践操作能力、思维认知能力等,核心素养包括学习掌握、实践探索、思维方法等指标。

深问题是较深层次的问题,并非指问题的深浅度,不能简单通过好与坏来衡量,而应看该问题对学生思维深度的检测意义。在问题的设计上往往以问题链的形式,由浅入深引导学生思考,拓展学生思维的深度和广度。不同的情境材料可以设计不同深度的问题链,在思维上形成递进关系。

2.深问题的梯次命制

引导学生据图自主设置问题、组织答案,培养他们发现问题、解决问题的能力。从审材料到命题到析题到最终解题,都需要学生具备知识获取、自主探究和综合思维等能力。在这个过程中,学生仔细审题、合作探究、编制问题、讨论答案,思维得到了升华,关键能力和学科素养得到了提升。

部分真情境的问题较为显性,问题层次清晰,可由学生开展命制竞赛,独立完成。如课堂导入的赏枫情境案例,结合中国常年红叶最佳观赏期示意图(图略)即可完成。

根据前文赏枫情境,学生命制如下深问题。

问题1: 描述我国南北方向常年红叶最佳观赏期的差异,并分析原因。

参考答案:从北向南,最佳观赏期推迟。自然环境存在由赤道到两极的规律性变化,随着纬度的升高,太阳辐射量减少,气温下降,导致我国北方红叶最佳观赏期比南方早,呈现南北纬度差异。

问题2: 简述四川盆地红叶最佳观赏期相比同纬度地区较迟的原因。

参考答案:四川盆地北部有东西走向的高大山脉——秦岭、大巴山地,阻挡了冷空气的南下,且受盆地地形影响,热量不易散失,秋季气温相比同纬度地区较高,红叶最佳观赏期相比也较迟。

问题3: 分析我国东北地区红叶最佳观赏期较早的原因。

参考答案:东北地区纬度较高,气温较低,且离冬季风的发源地近,秋季降温快,故红叶最佳观赏期较早。

以上命题既考查了陆地地域分异规律,又考查了地方性分异规律,知识点覆盖度较高。在小组交流合作中,学生不断地对答案进行精炼和完善,最终呈现答案的语言组织较为准确。“会”和“会答”高考综合题是不同概念,懂不代表会表达,所以需要训练学生的语言表达能力,否则即便是读懂问题、理解题意,综合题也很难拿到高分。在回答地理问题时,要借用地理专有名词进行表达,语言简洁明了,注意规范性和完整性。

部分真情境的问题较为隐性,问题层次复杂,可由教师给予指导后合作命制。如我国大兴安岭西侧泰加林的分布、形态及倒木对环境的影响材料,需教师指导后学生讨论方能完成。

在我国大兴安岭北部多年永久冻土层(埋藏深度在地面以下0.3~0.7m)上生长有大片泰加林,它是俄罗斯东西伯利亚泰加林向南的延伸。泰加林的分布南界一般在55°N,而在我国大兴安岭西坡南延到了48°N。当地树木形态特征显著,叶子为针状,树冠呈塔形,侧根发达(图4)。调查发现,在大兴安岭主脉西坡一些向西延伸的山脊,北坡泰加林覆盖率比南坡高。泰加林中可见大量倒木,当地人把成片的倒木叫“倒木圈”。在地势较平坦的区域,倒木圈被清理后往往会积水演变成小池塘。

根据图文材料,学生讨论形成如下深问题。

问题1: 分析在大兴安岭西坡,泰加林分布的南界明显偏南的原因。

参考答案:大兴安岭海拔较高,气温较(同纬度两侧)低;西坡是冬季风(西北风)的迎风坡,气温更低。

问题2: 根据当地树木的显著形态特征,描述其对自然环境的适应性。

参考答案:为适应低温大风天气,保持体内水分,叶片缩小成针状;树冠呈塔状,利于积雪下滑,减少因积雪过多而压断树木;当地气候寒冷,冻土发育,土层较薄,根系无法深扎,多横向生长,侧根发达。

问题3: 分析大兴安岭主脉西坡一些向西延伸的山脊,北坡泰加林覆盖率高于南坡的原因。

参考答案:水分条件是影响当地不同坡向泰加林分布的主要因素;大兴安岭西坡为夏季风的背风坡,降水少;向西延伸的山脊北侧是阴坡,光照较弱,气温较低,蒸发量较小,土壤水分条件比山脊南侧好。

问题4: 简述被清理的倒木圈区域演变成小池塘并逐渐扩大的过程。