指向地理实践力培养的实验活动设计与实施

作者: 刘鑫 陈炳飞

摘 要:在新一轮课程改革背景下,地理实验教学成为培养学生地理实践力素养的重要途径。本文以人教版必修一“洪涝灾害”为例,按照“巧设情境→建立假说→设计方案→操作观察→分析归纳→实践应用”的流程引导学生全程参与实验教学活动。实践结果表明,将地理实验引入课堂教学,能有效提升学生的实践意识、培养学生的地理实践力素养,实现从“知识本位”向“素养本位”转变。

关键词:地理实践力;高中地理;实验教学;实验设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)07-0011-04

《普通高中地理课程标准(2017年版)》指出:地理课程旨在使学生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理核心素养;其中地理实践力是指人们在考察、实验、调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。[1]地理实践力素养的培养能有效促进区域认知、综合思维和人地协调观核心素养的生成。

地理实验是指进行科学实验,包括获取信息、进行科学论证和分享交流等,也包含意识、认知、态度等一系列心理行为[2]。实验教学体现的行动能力和意志品质与地理实践力的内涵相契合,因此地理实验教学成为培养学生地理实践力素养的重要途径。除此以外,地理实验教学还具有直观性、探究性、开放性等特点,能优化学习方式,激发学生学习兴趣,有助于贯通培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等核心素养,以及认知能力、合作能力、创新能力、科学精神、责任担当等基本素养[3],从而为学生的终身发展奠定基础。

以“洪涝灾害”实验教学为例,按照“巧设情境→建立假说→设计方案→操作观察→分析归纳→实践应用”的流程引导学生参与实验教学活动。实际教学效果表明,将地理实验引入课堂,能有效提升学生的实践意识,培养学生地理实践力素养,从“知识本位”转变为“素养本位”。下面以人教版必修一“洪涝灾害”为例,探讨地理实验设计与实施过程。

一、立足核心素养培养,确立实验教学目标

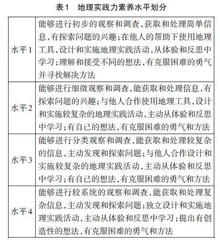

本节课的课标要求为“运用资料,说明常见自然灾害的成因和对人类活动的影响,了解避灾、防灾的措施”。结合地理实践力素养水平划分标准(表1),可以将课标要求细化为具体的教学目标:结合事实材料,说明洪涝灾害对人类活动的影响;尝试设计实验,提高实践创新的意识、品格和能力;通过实验探究,理解洪涝灾害的成因;结合实例,认识洪涝灾害的防御措施和避灾措施。

[表1 地理实践力素养水平划分][水平1 能够进行初步的观察和调查,获取和处理简单信息,有探索问题的兴趣;在他人的帮助下使用地理工具,设计和实施地理实践活动,从体验和反思中学习;理解和接受不同的想法,有克服困难的勇气并寻找解决方法 水平2 能够进行细微观察和调查,能获取和处理信息,有探索问题的兴趣;与他人合作使用地理工具,设计和实施较复杂的地理实践活动,主动从体验和反思中学习;有自己的想法,有克服困难的勇气和方法 水平3 能够进行分类观察和调查,能获取和处理较复杂的信息,主动发现和探索问题;与他人合作设计和实施较复杂的地理实践活动,主动从体验和反思中学习;有自己的想法,有克服困难的勇气和方法 水平4 能够进行较系统的观察和调查,能获取和处理复杂信息,主动发现和探索问题;独立设计和实施地理实践活动,主动从体验和反思中学习;提出有创造性的想法,有克服困难的勇气和方法 ]

二、创设真实实践情境,激发学生行动意愿

导入是教学的首要关键环节,在核心素养目标引领下,创设真实情境,串联学生生活与学科知识,为地理思维的发展和发散奠定基础。为更好地促进教学目标的达成,导入的真实情境最好与学生的“固有认知”产生矛盾与冲突,认知“失衡”会让学生迸发出强烈的学习兴趣。因此,本节课选择“真实情境视频+设问”作为课堂导入,将真实情境作为背景,以设问的方式让学生产生认知矛盾与认知冲突,在二者的驱动下激发学生的行动意愿。具体内容如表2所示。

在面对洪涝灾害时,将自身想法与王家坝居民的行为进行对比,将灾害的严重程度与经济损失进行比较,引发学生认知冲突,激发学生对洪涝灾害的学习兴趣,为开展课堂教学活动打下良好基础。同时,学生通过观看视频,逐渐被王家坝居民“舍小家,为大家”的精神所感染,激发其继续学习以及探索问题的行动意愿。

三、引导学生建立假说,不断尝试解释原因

假说是指对所研究的自然现象及其规律性提出的推测和说明,任何一种科学结论在未得到确证之前都表现为假说。在导入过程中已让学生概括洪涝灾害的危害,可以因势利导地让学生结合自己的生活经历建立假说,解释洪涝灾害产生的原因(表3)。

[教师提问 学生回答 请同学们结合生活经历,解释洪涝灾害产生的原因 ①学生A:我猜和地势低洼有关,我小时候在老家过暑假的时候,老家后面是一片种菜的洼地,下了一场暴雨,菜园就被淹了

②学生B:应该和季节有关,印象中好像每年暑假电视里就会出现洪涝灾害的新闻

③学生C:可能还与人类活动有关,上游的人不好好保护植被,下游就容易产生洪涝灾害

...... ][表3 “洪涝灾害”实验教学建立假说]

学生通过建立洪涝灾害产生原因的假说,并联系实践知识去解释假说,实现学生由被动学习到主动反思的过程。这个过程强烈驱动课堂教学不断向着教学目标发展。此时学生的假说虽然不够完整、不够严谨,甚至是不科学的,但是授课教师应耐心听完并在后面讲解洪涝灾害产生的原因时,及时对发言学生的假说进行回应,从而使学生对这个问题的印象更深刻。

四、精心设计地理实验,提升学生核心素养

1.优化实验方案,强化行动能力

科学性是地理实验教学的前提,没有科学性的地理实验就没有存在的价值[4]。教师在准确把握科学性的前提下,鼓励学生自主或合作参与设计实验方案,让实验过程、实验方法、实验思想、实验精神真正被学生吸收,提升学生的地理实践力素养。

(1)优选实验器材

实验教学前,学生本着就地取材、简单易操作的原则挑选实验器材,且通过预实验来检验器材是否能够满足实验目标。最终确定实验器材(表4,图1),明确实验目标和原理。

(2)精心设计实验方案

受课堂时间限制,为探究影响洪涝灾害的多种因素,将班级48名学生分为12个小组,1~3组进行实验1;4~6组进行实验2……,共计12个小组完成4项实验。小组内部4名成员中,2名学生进行实验操作,2名学生进行实验现象记录和总结。

各小组对自己的实验项目负责,对实验方案进行预设、操作、探究、完善。相同实验序号的小组,加强小组间的交流探讨,经过优选和互补,确立一种或多种方案。通过预实验优化实验方案,并提出需要注意的事项,确定实验方案(表5),并完成相应的实验数据记录表(表6)。

②不同强度的降水对洪涝灾害有何影响

③勺柄处和勺底处哪一处更容易发生洪涝灾害?为什么 2 用棉花堵塞一个勺子的排水口,分两次抽取15ml的染色水,以相同的速度沿勺柄向两个勺子注水,记录水漫出的用时,并填入表6 只考虑自然因素,排水口有没有可能被堵塞?堵塞的原因可能有哪些 3 用泥沙覆盖其中一个勺底,高度约占勺底的一半,分两次抽取15ml的染色水,以相同的速度沿勺柄向两个勺子注水,记录水漫出的用时,并填入表6 ①自然地理环境中,河流、湖泊中的泥沙从何而来?泥沙含量与植被覆盖率有何关系

②最后这些泥沙堆积在哪里?可能会产生什么影响 4 将其中一个勺柄弯折45°,分两次抽取15ml的染色水,以相同的速度沿勺柄向两个勺子注水,记录水漫出的用时,并填入表6 推测弯折的勺柄可能表示什么?弯折后有什么影响 ][表5 “洪涝灾害”模拟实验方案]

实验注意事项:①实验前需要向水中喷洒蓝色染色剂;②可将海绵擦垫在勺子下面,用于吸水,防止溅湿衣服;③实验中,模拟降水的注射器前段应尽量贴着勺柄,让水顺利流入勺底,尽量减少撒漏的现象。

在实验方案的设计过程中,学生具有设计实验方案的权力,从而激发学生自身的思维创新和实践创新。针对预实验阶段出现的各种问题,学生敢于提出自己的想法,不断对实验方案进行优化,体现了学生对实验过程客观规律的探索精神及坚持不懈的精神品质。

在教学过程中,教师应主动参与学生的设想、操作、讨论等多个环节,并给予学生方法指导。在学生遇到困难时,还需启发学生思考,扩展学生思路。对于在思维创新、小组合作、操作能力等方面表现突出的学生,及时给予赞赏。教师通过引导、肯定的方式,不断激励学生大胆严谨地进行实验方案设计,助推学生实践力素养的培养。

2.注重操作过程观察,锤炼意志品质

意志品质不等于思维品质,因而培养方式也不同。在实际教学活动中,教师更注重培养学生的思维品质,而忽略了意志品质的培养。虽然在实验设计之初,已对实验的各项工作做了充分准备,但在实际操作过程中,仍有不少无法预料的事情发生。有的小组成员,始终不能控制注射器的力道,总是将注射器内的水撒漏出来;有的小组没有固定好塑料小勺,在注射器注射过程中,小勺发生侧翻而前功尽弃……虽然这些挫折令小组成员感到郁闷甚至沮丧,但是没有一个小组放弃实验,仍一次又一次地重复实验,直至出现理想的实验效果,这无形中锻炼了学生不怕困难的坚韧意志。

在实验观察环节,当同实验其他小组纷纷获得实验成果,而个别小组仍未观察到实验现象时,个别小组并未盲从听信同实验小组的结论,仍坚持自主完成实验,并主动观察对比其他小组的实验过程,找出自身实验中的不足,然后进行再实验。这个过程展现了学生的意志自觉与意志自制,以及实事求是的科学精神。

3.加强问题探究分析,建构实验结论

通过分组实验,各组分别“发现”影响洪涝灾害的某个因素,然而洪涝灾害是多个要素综合作用的结果,这就需要引导学生对4个实验结论进行综合分析,自主归纳、建构结论(图2)。

分析和归纳的过程是升华实践力素养的关键环节,学生在分析归纳过程中遇到瓶颈时,授课教师应给予耐心引导,尽量以学生身边的案例作为铺垫,帮助学生生成结论,而不应直接将结论脱口而出,使学生失去思考的空间。若学生的分析过程与实际情况出现重大偏离,可以请同实验小组的学生进行纠正并说明理由,学生说服学生的过程,比教师直接呈现结论更加有效,使学生印象更加深刻。

由于实验生成的过程中会产生“意外”,学生观察到的现象和归纳的结论可能会与授课教师的预设有一定偏离,此时授课教师不应强行纠偏。授课教师应珍视这些难得的“意外”,鼓励学生尊重客观事实,大胆分析“意外”产生的原因,并尝试通过已有知识解决问题,从而强化学生的创新能力,加强学生的责任感和科学精神。

五、注重实验过程拓展深化,促进学生素养进阶

本节课的最后一个教学目标是结合实例了解洪涝灾害的防御措施和避灾措施。通过对“洪涝灾害”模拟实验的设计、操作、观察和分析,学生针对“洪涝灾害”的实践力水平已有一定的提高,此时授课教师可以因势利导,将模拟实验放心地交给学生,在实践中促进核心素养的进阶。例如,模拟实验4中,分析得出河道的弯曲程度是影响洪涝灾害的原因之一,授课教师可以引导该实验小组成员大胆提出该问题的解决措施,并鼓励其自主构建实验方案及验证该方案的可行性,整个实践过程将驱动学生自身已储备的实践力素养进阶。通过小组成员的讨论,绝大多数成员认同对弯曲河段实行“裁弯取直”。经过实验验证,模拟径流通过裁弯取直后注水漫出的时间比弯曲河段的用时缩短了1倍,证明了“裁弯取直”的措施可以应用于真实治涝场景。

随着核心素养理念的落地生根,地理课堂理应成为学生地理实践力培养的主阵地。地理教师应顺应教育新形势,改变和突破原有的教学模式,大力培养学生的地理实践力以及行动能力与意志品质。学生在地理实验教学中亲历实验设计、实验操作、观察分析、问题探究和实践运用,从而获得对地理问题的深切体验,无形中让实践能力生成,最终让学生获得解决问题的真实能力,为学生的终身发展奠定基础。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 嵇瑾.深度学习视域下的地理实验教学[J].中学地理教学参考(上半月),2020(9): 35-39.

[3] 陈炳飞.“三体”教学模式下的地理实验教学[J].中学地理教学参考(上半月),2020(11): 43-46.

[4] 袁方,洪成旗.“五位一体”的高中地理实验教学探析[J].地理教育,2020(5):8-10.