深挖学科本质,凸显学科素养

作者: 李宝静 于志锋 王乐春 纪娜娜

摘 要:基于中国高考评价体系,对山东省2022年学业水平等级考试地理试题进行统计分析。该套试题坚持立德树人导向;紧密结合学科课程模块,回归基础内容;选材反映时代主旋律;情境设计联系实际,符合学生认知水平;设问角度新颖,灵活创新;侧重地理联系和地理过程考查,助力关键能力提升。同时,提出了备考建议,可以为师生提供备考参考与借鉴。

关键词:学科素养;高考评价体系;山东卷;试题评析

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)11-0031-08

教育部《关于做好2022年普通高校招生工作的通知》指出,高考综合改革省份要加强改革协同,推动教学、评价、考试、招生各环节有机衔接;高考命题要落实立德树人根本任务,充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系。依据高校人才选拔要求和国家课程标准,优化试题呈现方式,加强对关键能力和学科素养的考查,引导减少死记硬背和“机械刷题”现象。[1]本文以山东省2022年学业水平等级考试地理试题(以下简称“山东卷”)为研究对象,主要从中国高考评价体系的角度,对试题进行了较为全面细致的统计分析,明晰了试题的特征,以期为今后的高考备考提供参考与借鉴。

一、试题统计

1.题型和分值结构

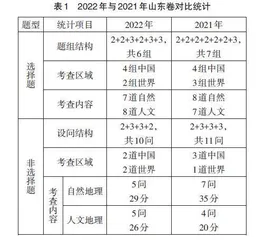

2022年山东卷地理试题注重教考衔接,试题风格平实简约,稳中创新有亮点,凸显地理学科特色。与2021年相比,今年试题在保持题型结构、题量、难度控制和命题风格等相对稳定的同时,又呈现一定的新变化。一是题组结构和分值结构出现微调,选择题题组由7组变为6组,非选择题设问由11问减至10问(表1);二是非选择题中出现了新题型——计算题和论述题,且其中有2问赋分增加至10分。试题“小变化大稳定”,给考生以熟悉感,体现继承与创新的命题要求。

2.内容结构

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》提出,等级性考试要以选择性必修内容要求为准。高中地理课程模块由必修和选择性必修组成,图1示意2022年山东卷各模块分值占比,表2示意2022年山东卷各题测评任务、关联模块及其与“四层四翼”的对应关系。

从试题内容来看,2022年山东卷仍突出对主干知识的考查,更侧重对地理联系和地理过程的抽样检测。试题重点关注选择性必修的内容,分值约占75%,并且着重关联新教材新增内容。其中相关的选择题有3组,非选择题有2道。从考查要求看,今年试题在增强基础性的同时也注重了创新性。考查内容的变化呼应高中育人方式改革要求,展现了教与考的有效衔接、学与用的有机统一。

3.图像统计

试题多以图像切入,仅有两组试题以纯文本信息呈现。涉及地理图像类型丰富,信息承载量大,其类型及数量统计如图2所示。

4.情境统计

情境是考查内容的载体。2022年山东卷试题基于真实问题精心创设情境,巧妙融合学科内容。试题情境信息统计如表3所示。

据表3可知,2022年山东卷试题情境创设多聚焦生产实践和学习探索,其分值比约为44∶56。情境素材多来源于专业期刊、高校专业论文或外文期刊,情境和任务多按照学术研究的路径呈现,彰显科学认知过程,能有效测评学生思维品质。如第10~12题对我国东南沿海服装产业转移、第18题对古雅斯河水系演化过程的考查等。

二、试题特征分析

2022年山东卷求实求稳、稳中求进、进中求新。试题立足主干知识,借助图像,深挖学科本质,加强对学科思想和学科整体性思维的考查;突出地理过程,强调在解决现实问题中考查学科核心素养,注重发挥高考对教育教学的导向作用;试题情境素材新颖,考查角度贴近生活,注重实践探究,设问角度灵活,赋予学生独立思考、探究创新的空间。

1.深化内涵,引领回归基础

必备知识包括学科的基本概念、基本原理和基本规律等,是核心素养的根基之一。对必备知识及其应用能力的考查体现了高考评价体系的基础性要求。2022年山东卷无偏难怪题,突出主干知识,如大气运动、整体性与差异性、产业转移、生产活动与可持续发展等重点内容的考查。试题不同题型内部、不同题型之间梯度明显,入手容易,入口较宽,让基础薄弱学生有成就感;但部分试题渗透学科思想,设问灵巧,强调对学科体系的整体性掌握,利于让优秀学生脱颖而出。基于学科思想和方法贯通必备知识之间的纵横联系,引导学生对必备知识进行重组、整合,增强了试题的综合性。这种试题有助于实现精简内容、深化理解、促进迁移的“双减”目标,[2]传递出高中地理教学减量、提质、增效的信号,引导深度学习。

例1.(2022年山东卷第8~9题)图3(a)示意黑龙江省一小型山间盆地景观。某研究小组在甲、乙、丙、丁四处布设采样点进行土壤调查,图3(b)示意该小组绘制的四个采样点0~60cm土壤剖面。据此完成8~9题。

8.该区域植被类型分异的主要影响因素是

A.热量 B.降水 C.地形 D.岩性

9.图3(b)中②示意的土壤剖面位于

A.甲处 B.乙处 C.丙处 D.丁处

【试题评析】本组试题基于尺度思想,强调地理原理、地理特征的理解,考查非地带性和土壤剖面的判读,考查区域认知和综合思维。类似试题在2021年山东卷(5~6题)出现过。尺度思想是通过尺度的透镜观察和理解地理事象、分析和解决地理问题的观念,是地理学科基本思想之一。试题通过“图像+文字”呈现方式,意图让学生构建起“小型山间盆地”这一小尺度区域特征,侧重考查微地貌控制下的土壤特征和水分状况及其对地表植被特征的影响。试题设问立意独特,兼具基础性和综合性,可以有效区分不同层次能力的学生。

2.依托图像,凸显学科特色

山东卷注重运用多样化的图形呈现地理信息,以图入题,共设计了14幅图像,包含区域分布图、模式图、剖面图、景观图等多种类型,图像主题特点鲜明,可以说是“无图不成题”,凸显学科特色。试题要求考生依据所学地理有关原理和规律进行信息解读,能通过读图、运用地理图像、数据把握地理特征和地理联系,考查学生获取和解读信息能力、语言组织和表达能力。区域分布图在山东卷地理图表中占比最大,图中隐含的信息量丰富,综合性强,对解决问题的引领作用大,对学生有效提取信息能力的要求高。例如,第13~15题亚得里亚海区域图(图4),考查学生对海水性质、海水运动以及岛屿类型的理解,呈现地理位置、河流分布、岛屿形状及其排列方式、海岸线形态等信息,启发学生运用学科知识进行解答,突出了地理学科的能力要求。绘图题也是山东卷特色题型之一,如第16(1)题给出等压线示意图(图5),要求考生画出M点风向。

3.突出过程,甄别素养水平

地理过程强调地理事物随时间的变化规律,是不同地理要素在特定时空尺度下耦合的结果,包括自然地理过程和人文地理过程。2022年山东卷突出对地理过程的考查,如第3~4题、第13~15题、第17题和第18题等。这些试题基于“格局与过程耦合”[3]思想,以“格局—过程—机理—效应”为逻辑线索,侧重原因分析和反演推理,考查学生运用学科逻辑思维方法、价值观念分析和解决地理问题的能力。试题对地理过程的考查,有助于强化考生对地理现象的本质认知和深度理解,测评考生的学科思维特质和区域认知、综合思维和人地协调观等地理核心素养水平层次,是地理学科服务选才的有效途径之一。

例2.(2022年山东卷第18题)阅读图文资料,完成下列要求。(15分)

古雅斯河发源于澳大利亚大分水岭西侧,构造运动导致其水系发生了演变(图6)。乔治湖水位波动大,有时连年干涸,湖底覆盖着不同类型的沉积物(图7)。

(1)指出与古河道形成有关的主要内、外力作用。(3分)

(2)说明图6中水系的演化过程。(8分)

(3)指出河流对湖区地下水补给的特点。(4分)

【试题评析】本题组围绕古雅斯河水系演化考查学生思维认知能力,突出对自然地理过程的考查,同时又揭示了区域内部的地理联系和地理特征。图中河流的位置及其空间排列形态可视为“格局”,“过程”则涉及内外力作用、河道的变迁等。试题体现“过程塑造格局”,其分析的一般路径为:运用比较的方法来对比地理事物的现实状态与其初始状态的区别,并从中建立其与外在环境和影响因素之间的联系。[4]考生要根据图文信息,对区域自然环境形成基本认知:包括地理位置、地形、河湖等,这是解决问题的基础,也是对区域认知的隐性考查。三个设问分别指向古河道形成原因、水系演化过程、河流水文特征,这些地理问题的背后,凸显对考生综合思维考查的根本目的。第(1)问和第(3)问考查地理要素间的相互联系,是对综合思维从要素综合角度的考查;第(2)问说明水系演化过程,由果推因,是在第(1)问基础上对综合思维的进阶考查,在要素综合中动态分析水系演化与内外力作用的相互关系,在反演“过去”的过程中,从时空综合的角度对考生综合思维进行测评。

例3.(2022年山东卷第17题)阅读图文资料,完成下列要求。(14分)

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。图8示意该地不同时期的围垦景观。围内河道纵横交错。

(1)宋元时期,当地乡民沿水而居,居民点呈散点状分布。分析居民点呈散点状分布的主要自然原因。(2分)

(2)明代中期,当地形成了较为完备的水利系统,水稻产量显著提高并有大量余粮输出。说明堤坝对提高水稻产量的作用。(6分)

(3)清代中期,人口规模扩大,当地农业生产方式由以水稻种植为主逐渐转变为以桑基鱼塘为主。这种农业生产方式的转变适应了当地环境,体现了人地和谐。对此作出合理解释。(6分)

【试题评析】本题组以珠三角某地不同历史时期围垦景观的变化为情境载体,融合不同课程模块内容,引导考生关注生产过程中地理事象的变化,侧重对区域认知、人地协调观的考查。图中地形、水文、植被等地理要素的位置、形态、数量、空间排列等可视为“格局”,“过程”涉及农业生产活动,试题设计体现“格局与过程相互作用”。3个设问分别指向“地对人的影响”“人对地的影响”和“人地相互协调”。问题链与试题情境融合,将因地制宜思想、人地协调观的培养内化于问题解决过程。第(1)问和第(2)问侧重从要素综合的角度对考生综合思维进行测评,需要考生对图形信息进行归纳和概括,调用地理原理(如区位原理)解决地理问题。第(3)问是对农业生产方式转变体现人地和谐的阐释,贯穿对人地协调观的考查。在高中地理课程体系中,人文地理过程知识所占比重较大,但内容分散,知识多而杂。若考查内容过于宽泛且结构松散,将会导致考点信息量大且深度不足,无法达成减负目的。[2]因此,往年高考非选择题对人文地理过程的考查较少,本题从时空变化的角度将生动鲜活的事例融入试题,给考生搭建学习、实践与思考的大舞台,不失为一次创新。

综上,两组过程类试题案例鲜活,贴近现实,创设的问题及问题的解决能够彰显学生思维能力,为核心素养的描画和测量提供抓手,利于学生将核心素养融入个体生命的思维特质的培养,实现发展自我、融入社会。

4.创新设问,唤醒科学精神

2022年山东卷非选择题延续以往“小切口、深推进”风格,设问方式多样化,但又进行大胆创新,设置了计算题和论述题,侧重对论证和探讨地理问题能力的考查,提升地理实践力。这是2022年山东卷最大的创新点和亮点。试题打破以往设问惯例、追求统一标准答案的套路,增强了试题的开放性、辩证性,防止考生思维固化、僵化,激发创新意识。下面以第19题为例进行说明。