论“集/散”的对立与互补

作者: 杜凤娇 王汉卫

[关键词] 集中识字;分散识字;汉字教学;国际中文教育

[摘要] 本文认为,集中识字和分散识字在字种的“宏观分布”和“微观分布”上构成对立。从宏观分布来看,集中与分散的对立体现为主体识字任务量集中完成还是分散完成。从微观分布来看,集中与分散的对立在于文本字种密度的高低、文本用字是否优先考虑字的聚合关系。“集/散”宏观互补的实现,需因学习者而异,继承语学习者和低龄二语学习者宜适度地将识字任务量向基础学段集中,急于口头交际的二语学习者,可以保持目前识字量平均分布或向高级阶段集中的现状。“集/散”微观互补的实现,需在文本实践中立足汉语语素文字和意合型语言特点,兼顾字种密度和字的组、聚关系,尽可能地在教学文本中追求“字”与“文”的“致中和”。厘清集中与分散的对立与互补,执两用中,对国际中文教育汉字教学,乃至国际中文的整体教学思路都有重要意义。

[中图分类号]H195.3[文献标识码]A[文章编号]1674-8174(2024)04-0026-09

1. 引言:“集中识字”与“分散识字”的内涵

集中识字和分散识字是汉字教学最根本的两大理念(戴汝潜等编,1999;张田若等,2000;李润生,2015)。汉字教学应当集中还是分散的讨论始自20世纪50年代语文教育识字教学改革。但对该问题的探讨及影响远超出汉语母语者的汉字教学,广泛涉及汉语母语教学、继承语教学(何振宇,2013;王汉卫,2019)、汉语二语教学(张朋朋,1999;李如龙,2001;李大遂,2004;安雄,2017等)。

集中还是分散,表面上看探讨的是识字教学,实质上直接影响教学文本的面貌。而教学文本的底层是汉语教学的理论和方法,这就决定了汉语教学的基本面貌和预期成效。因此,当前国际中文教育中,本话题超出上世纪50年代的讨论,更加具有时代性、国际性。

探讨集中还是分散的话题,首先需要厘清学界的现有认识,并认识到其中存在的问题。以上世纪后半叶黑山北关实验学校、北京景山学校开展的集中识字教学实验为代表,主张集中识字者认为集中识字能够按照汉字构造规律进行教学(田本娜,1979;张田若,1986;张田若等,2000;张凤麟,1997),而“分散识字各字之间没有体现汉字造字的分类规律”(田本娜,1979)。

能够按照汉字规律进行教学,不等于集中识字的全部实践,更不等于“集中识字”就是“离文识字”,我们不应忽视一个基本事实,即集中识字的鼻祖《急就章》和代表《千字文》,恰恰是在“文”中、在语境中、在阅读中识字的,这是集中识字的主要蒙学传统。

以南京师大附小分散识字教学实验为代表,分散识字的观点被归纳为:阅读中识字、语境识字,将阅读和识字结合,有利于学习者在语境中学习汉字(戴汝潜等编,1999:120,斯霞, 2001; 高慎英, 2005; 李润生, 2015等)。

概而言之,分散识字被概括为“随文识字”,集中识字被概括为“离文识字”(苏培成,2014:254;董兆杰,2015:72;李运富等,2021:179等)。小范围看(字种量的小,年龄的小),“离文识字”当然存在,而且有道理;大范围看(字种量的大,年龄的大),离文识字的合理性就不存在了,因此离文识字从来也不是集中识字的主要方式。但必须再次强调的是,“集中识字”不等于“离文识字”,是否“随文”并不是集中/分散的本质区别,也不是主要区别。从哲学的高度看,集中就是低程度的分散,分散就是低程度的集中,集中识字与分散识字只是集散这对矛盾对立统一体上的两端。并且,这个哲学的高度也是扎扎实实落实在自古以来集中识字的实践中的。“分散识字”常被称为“随文识字”,这本身就隐含了对集中识字的误解或偏见,认真审视集中识字和分散识字的内涵,分析二者各自的优缺点,寻找二者弥合的方法,执两用中、融合互补是本文的基本主张。

2. 集中识字和分散识字的对立

在语言教学中,教学理论居于教学方法和手段之上,教学理论制约具体教学方法和手段的调用。作为汉字教学最根本的两大理念,集中识字和分散识字制约汉字教学——并进一步制约汉语的教学方法和效果预期。

集中识字和分散识字的共同点在于强调识字对读写能力发展的重要性(张田若,1986;斯霞,2001),二者的本质区别在于识字教学任务的安排,具体在字种的“宏观分布”和“微观分布”这两个维度上构成对立。

2.1 字种的宏观分布

集中与分散在字种宏观分布上的对立体现为主体识字任务量集中完成还是分散完成。不论古今,基础常用字有限,因此不论对内还是对外的汉字教学,识字任务量有限。集中和分散的对立首先体现为字种量在整个教学过程中的分布。

张志公(1991:20)指出“传统语文识字教育突出的一个做法是在儿童入学前后用比较短的一段时间(一年上下)集中地教儿童认识一批字——两千左右”。白乐桑(2018)认为中国传统语文教学特点是以识字为汉语学习的基础并设定汉字量门槛。蒙学的核心任务是识字,蒙学经典“三、百、千”三书连读可以累计识字1452个(郭林、张田若,1991),这就相当于今天在入读小学前就认识了1500左右的字。换句话说,字种学习的整体分布是先集中、后分散,这就是集中识字的第一大特征、宏观特征。

五四之后的民国时期,基于当时国人对汉字的强烈否定,传统蒙学实践的经验也几乎被全盘抛弃。民国时期制定《壬戌学制》并编订教科书,以日本和西方教学实践为蓝本,强调寓识字于阅读之中(即随文识字、分散识字),每课生字只有三五个或六七个,一般课本两年只教1200字左右(高慎英,2005)。可以说,当代分散识字的立论之源是日本或西方语言教学。在此理论背景下,分散识字的第一大特征就表现为拉长识字的时间,拖慢识字的进度——也因此迟滞了阅读能力的养成。

新中国成立之初,在汉字态度上的表现总体上延续了清末民初的认识。但忧中也有喜,集中识字的呼声与教学实验促使主要识字任务量的安排向低学段集中。从1963年之后颁布的语文教学标准来看,整个九年制义务教育的识字安排集中到小学阶段,小学阶段识字任务又集中到小学第一学段(1-2年级),要求识字1600-1800字(详见《20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编语文卷》),阅读和写作分别作为第二阶段、第三学段的重点(张田若,1986)。一定程度上,这体现了小教界对蒙学传统乃至近代历史的反思。

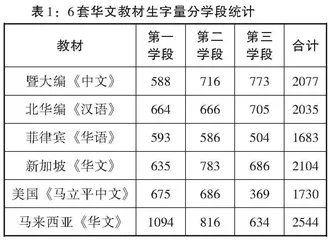

相对于小学语文教育,从诞生起就置身大学的对外汉语教学、国际中文教育、汉语国际教育、华文教育似乎跟传统天然隔了一层,而跟外语教学、第二语言教学的理论关系更加紧密。在此背景下,我们可以看到普遍用分散识字的宏观设计,即便名义上为“华文”的教材亦不例外,表1是王汉卫和刘熹蒨(2019)对6套华文教材生字安排分学段统计。由表可知,除了马来西亚本土编写的教材,其余5套教材生字(字种)在各学段分布趋于平均分布,甚至有的先少后多。小学第一学段,除了马来西亚《华文》,其他教材仅占设计总识字量的三分之一不到。

两年的华文(中文)学习,仅教学600左右的汉字,而这个识字量离《国际中文教育中文水平等级标准》规定的初级水平900字尚有三分之一的距离,自主阅读能力亦无从谈起,这还是在掌握全部教学识字量的情况下而言的。如此节拍的汉字教学,我们可以从学习者的角度换位思考:这是成功的学习体验呢,还是失败的学习体验?——这是国际中文教育的从业者需要面对的严肃问题,也是对国际中文教育有重大影响的问题。

2.2 字种的微观分布

集中与分散在字种微观分布上的对立体现在字种密度上,具体表现为单位长度教学文本中字种数的多寡,也就是文本的字种密度要不要超出一般文本的字种密度。

字种分布是宏观上的安排,字种密度是具体到文本的微观问题,是更为基础的问题。二者是宏观设计与具体落实、是相辅相成的关系。在字种密度上,集中识字与分散识字也存在对立,而且是直观的、具体的。

“字种密度(生字密度)”可以用字种字数比来表达。集中识字的卓越代表《千字文》字种字数比是1∶1,生字密度100%。这样极致的生字密度,且不说教学难度,文本创作难度也非常大,“字/文”的兼顾非常难以实现。《千字文》辉耀千古的是其夺人的开篇,“天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈仄,星宿列张。寒来暑往,秋收冬藏。”如果能保持这样的行文质量一贯到底,我们可以说它今天仍然是不可替代的识字且学文的好材料。但事实并非如此,行文越往后越艰涩,为字而文、舍文保字的倾向非常明显。例如“起翦颇牧,用军最精。”“布射僚丸,嵇琴阮啸。恬笔伦纸,钧巧任钓。”这样的用典、用人名,削弱了文本的语境价值,又加上字种常用度的降低,增加了教学难度,降低了教学价值。

严格意义上,《千字文》之后并无达到同样生字密度,且达到同样文学高度的后继者。《百家姓》生字密度为94%,字种字数比几近1∶1,但文本的文学属性、语言学属性跟《千字文》完全不在一个层次上,基本是字字简单相加。《三字经》又是不同的文本实践(包括文本创作和使用),三字一句,生字密度为50%,大大降低了字种密度,提高了文本的自然度,因此也大大降低了教学难度。

需要注意的是,以上所说“三、百、千”的字种密度是分别而言的,作为整体看,“三、百、千”累计识字1452个,三书的总字数为2970字,生字密度约为49%,换句话说,把“三、百、千”作为一个整体的话,字种集中的程度直线降低。

字种微观分布上,集中与分散的对立还体现在具体字的教学上,具体表现为形、音、义上具有类聚关系的字(即聚类字)集中教学还是分散教学①。分散识字文本,主要以情景、结构、功能、话题为纲,文本用字不易兼顾字的聚合关系。集中识字文本的编写以字为纲,因此可以兼顾、甚至优先考虑字的类聚关系,如以义类聚,《百家姓》囊括了表示姓氏的字;以音类聚,如绕口令,利用发音相同或者相近、易于混淆的字词,双声叠韵的词语,集中到一起,编成简短有趣的韵语;以形类聚,如字族文,将含有相同部件的字聚类教学。

上文不厌其烦地介绍“三、百、千”,是基于以下几点考虑:第一,“三、百、千”有着明显的局限;第二,“三、百、千”的局限在当代集中识字的实践上被延续下来,甚至放大;第三,自古及今集中识字的局限成了分散识字的内因(外因是外来理论的影响)。下文就第二、第三点综合论述。

我们可以在集中识字的文本上广泛看到类似下面的存在。例如“果汁乏味浅杯盛,畅游智海喜洋盈”(炳人识字法),“小大尖,人从众,日寸时,月月朋”(基本字组字法),“河水清清天气晴,小小青蛙大眼睛。保护禾苗吃害虫,做了不少好事情。请你保护小青蛙,它是庄稼好哨兵。”(字族文识字法)(戴汝潜等编,1999)类似这样的生硬文本,有着许多明显的缺陷和局限,跟古人相比可谓捉襟见肘。这些粗糙的文本对构建集中识字的优秀文本是一种巨大的伤害,也成了主张分散识字的内因。

至于外因,是为新文化运动以来的大潮流所裹挟。主张分散识字是着眼于汉字的“难”,而忽略了其他方面的“难”。一个文本的教学难度来自于多方面,文字、词汇、语法、语用、修辞、文化等等。从古至今,集中识字的文本必然是直接“为中文教学的”,进一步说是“为基础中文教学的”,而非直接指向情景交际的,非真实自然的。直接指向交际的“真实”文本字种固然稀疏,但相对于集中识字文本的“简短”,真实文本的词汇、语法、语用、修辞、文化等一系列的“语言点”必然会大量增加。总结起来,集中识字和分散识字文本的难度模式可概括如表2。

3. 集中识字和分散识字的互补

厘清了集中识字与分散识字对立,我们才能进一步探讨集中识字与分散识字在国际中文汉字教学中如何互补。

3.1 识字的分布与“集/散”的宏观互补

不论面向二语者还是继承语者汉字教学,识字任务总量有限(3000字左右)。从汉语教学的宏观历程来看,理论上字种分布模式可以有很多,实践上主要有三种:(1)初级阶段相对集中;(2)高级阶段相对集中;(3)各个阶段大致平均分布。

从国际中文教学主要使用的教学或考试大纲中,可以看出国际中文汉字教学中字种分布情况。下文选取《新汉语水平考试大纲》(简称《新HSK》)用字表①、《国际中文教育中文水平等级标准(汉字表)》(简称《等级标准》)和为汉语继承语者研发的《华文水平测试汉字大纲》(简称《华测》),进一步观察识字任务量分配情况。见图1。