基于表现性评价的劳动项目整体教学设计

作者: 陈科科

[摘 要]基于表现性评价的小学劳动项目整体教学设计,是实现高质量劳动教育的有效方式。教师应确定指向核心素养发展的表现性目标,设计以真实需求为驱动的表现性任务,设定以发展为导向的表现性评价量规,把表现性评价嵌入劳动项目整体设计中,帮助学生树立积极的劳动观念,形成良好的劳动习惯和品质,培育积极的劳动精神,提升学生的劳动素养。

[关键词]表现性评价;小学劳动;项目设计

[中图分类号] G40-015 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)27-0084-05

评价是落实指向核心素养的课程改革的关键。《深化新时代教育评价改革总体方案》指出:“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价。”《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(以下简称“劳动新课标”)强调“劳动课程的评价方法以表现性评价为主”“评价方法的选择与使用要有利于学习诊断和促进发展”。当前,劳动学科的教学评价基础相对薄弱,缺少能有效检测学习效果和推动教学策略改进的评价机制。因此,在真实情境中关注和发展学生能力与素养的表现性评价,成为促进劳动教育落地的关键。

表现性评价指向过程评价与增值评价,最终实现综合评价。完整的表现性评价,由包含核心素养的表现性目标、真实情境中的表现性任务和判断学生表现的评价量规构成。其中,表现性目标是评价的指导,表现性任务是评价的载体,评价量规是评价的依据。劳动项目的整体教学设计应将目标具化为行为表现指标,根据指标设计对应的评价量规。在完成真实任务的过程中,学生根据评价量规进行自我观照,通过劳动记录单的形式开展多元主体评价,了解自己的劳动学习与实践状况并提出改进策略,为核心素养发展提供证据与支持。本文以浙教版四年级上册项目四“注重细节好习惯——校园标识牌我设计”为例,尝试探讨基于表现性评价的小学劳动项目整体教学设计。

一、确定以劳动素养为导向的表现性目标

表现性目标旨在培养学生的创造性,强调学习及其结果的个性化,是表现性任务、表现性评价量规设计的依据。

(一)明确真实情境下的劳动项目主题

项目主题要体现整体性、系统性。教师要做好项目的顶层设计,以主题统领项目内各课时的学习目标,指向需要建构的学科核心概念。本项目属于服务性劳动任务群,服务性劳动要求学生利用知识技能、工具设备等,为他人和社会提供服务,使学生在劳动体验中强化社会责任感,培养良好的劳动态度和社会公德,具有明显的公益性、利他性和时代性。项目导语和人物对话,揭示了本项目的核心劳动观念——注重细节好习惯。劳动情境中展示了生活中的各类标识牌,点明它们可能存在不够显眼或警示性不强等问题,从而引发学生思考:如何设计或改造标识牌?根据以上分析,确定本劳动项目的学习主题为:通过对校园标识牌的调查,发现标识牌存在的问题,进行团队合作,创意改造标识牌,培养学生注重生活细节的习惯,增强其创新意识和服务意识。

(二)设计指向核心素养发展的表现性目标

以往教师在设计教学目标时,往往侧重从内涵角度进行设计,无法与学生的学习表现形成有效关联,造成“教—学—评”不一致。表现性目标着重描述学生在学习中应有的行为表现,以终为始进行逆向设计,引导活动任务的设计与实施,形成“目标—评价—任务”的闭环,真正发挥评价的导向作用。

将课程目标投射到劳动项目中,结合学情分析,确定本项目的表现性目标。劳动新课标要求第二学段(3~4年级)的学生“体悟现代服务业劳动对于创造便利、美好生活的重要意义”“体验服务性劳动中的创造性及其带来的挑战与乐趣”。四年级学生已经有了初步的社会服务体验,但未能切身感受服务性劳动创造的价值。同时,学生虽然对调查、设计、制作等劳动方式有一定的了解,能针对调查的问题使用合适的调查工具,通过观察、体验、讨论等方式得出调查结论,并运用简单的绘图等方式设计、改进方案,但未学会系统分析可利用的劳动资源和工具以及切实体会所受约束条件等,对劳动中如何坚韧不拔、创造性地解决实际问题也缺乏具身认知。

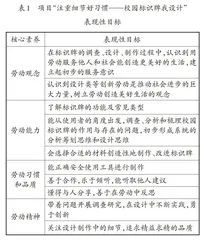

基于以上分析,围绕劳动学科核心素养的四个方面,确定本项目的表现性目标(见表1)。

二、设计以真实需求为驱动的表现性任务

表现性任务的设计要与目标保持高度一致。教师要将评价目标具化为行为表现指标,并密切联系生活实际,以学生的真实需求为驱动,设计具体、生动的表现性任务。任务应具有情境性、趣味性和挑战性,符合学生劳动心理和劳动认知,能够引发学生劳动探究的兴趣,为学生提供探究和实践的机会。为了能更容易完成任务,教师要将大任务分解细化为层层深入的子任务,以子任务为“脚手架”。学生逐步完成子任务的过程,就是评价导向下不断发展和建构劳动素养的过程。

在本项目中,结合建设文明城市的理念和创建文明校园的契机,将表现性大任务确定为“创意改造标识牌 文明校园我设计”,用设计制作类的创造性劳动让校园更文明,让生活更和谐美好。这一大任务可分解为三个循序渐进的子任务(见图1)。

子任务1:标识牌大揭秘(1课时)。在劳动情景中展示生活中的各类标识牌,指导学生用功能归类的方式整理出各类标识牌的作用,了解标识牌的要素、特点和功用,为后续调查标识牌存在的问题和设计、改进以及制作标识牌做铺垫。

子任务2:校园标识牌的调查与设计(2课时)。学生作为校园环创设计师,先以小组合作的形式,带着审视的眼光去发现和调查校园内的标识牌,以调查表的形式记录哪些标识牌美观合理、哪些标识牌存在问题及如何改进、哪些区域目前还缺少必要的标识牌等。再在调查分析的基础上进行组内讨论,确定本组打算制作一个怎样的标识牌,统筹考虑设计要素,如材料、外形、尺寸、文字、图片、色彩等,同时考虑放置方式。然后,小组分工开展绘画、制图等创意设计型劳动实践。最后,派代表在全班同学面前介绍本组的设计方案,听取其他组同学的合理建议后,再次修改、优化方案。

子任务3:校园标识牌的制作(2课时)。学生根据设计方案合理分工,选择合适材料,正确使用劳动工具,进行材料的切割、裁剪和图案的绘制、粘贴等,不断改进、完善细节,把纸上的设计方案变成能实际使用的标识牌作品。最后,说明和推荐劳动作品,回顾劳动创作全过程,总结劳动经验,反思本次劳动项目过程中存在的不足并提出改进方案。

三、设定以发展为导向的表现性评价量规

表现性评价是一种嵌入式的过程评价。教学过程即评价过程,是为了学习而评价。评价量规是表现性评价实施的关键,它有清晰的层级指标,描述了期望学生达到的水平、学生可能达到的水平和发展的可能性,同时尊重学生的个体差异。评价量规呈现为一个连续统一体,记录学生在达成学习目标过程中逐渐进阶的行为表现。评价量规也可以作为反馈工具。学生以此为学习路线图,明确自己在学习之旅中的位置、与目的地之间的距离以及前方路况,如果出现偏离,可以及时调整学习路线,促进学习目标的达成。

(一)依据劳动新课标确定评价指标

以核心素养为评价维度,一级指标即劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神;二级指标是各素养维度包含的要素与项目的评价目标相结合而提炼出来的本项目的大概念。本项目一级和二级指标的对应关系为:劳动观念包含认识劳动创造美好生活、服务社会积极承担社会责任;劳动能力包含统筹规划劳动项目、在调查基础上的合理设计优化创新、使用工具进行创造性制作;劳动习惯和品质包含正确安全使用劳动工具、分工合作开展团队协作、乐于分享劳动智慧、积极反思;劳动精神包含勇于创新坚持劳作、关注细节追求精益求精。

(二)根据SOLO分类理论设定层级

根据比格斯可观察的学习成果结构(Structure of the Observed Learning Outcome),即SOLO理论,学生的学业成果可分成五种不同的结构层次,即前结构、单一结构、多元结构、关联结构和拓展结构。在本项目的层级设定中,选取了SOLO理论的后四个层次,分别用学生更容易理解的初级水平、发展水平、熟练水平和高级水平来对应与命名,同时增加了一项“预期表现”来让学生了解其应达到的理想水平,即劳动新课标对核心素养各要素的阐释。多个层级的设定,能充分关注到学生的个体差异;层级的连续性和发展性,可以有效指导学生进行自主评价,能让学生更清晰地认识到自身水平与更高水平的距离,明确提高的方向。

(三)制订发展导向的表现性评价量规

以发展为导向的评价量规是表现性评价区别于其他评价的重要特征。在明确表现性目标和表现性任务的前提下,根据评价指标和水平层级,制订整体的评价内容,给出表现特征的详细描述,为学生提供具体详细的观念品质、实践能力以及劳动素养评价细则,能使学生明确自我评价的依据和努力的方向,从初级水平不断向高级水平进阶。统一的评价量规让教师评价和同伴互评更有依据,评价主体的多元化也确保了评价的全面有效。本项目的表现性评价量规见表2。

四、实施“教—学—评”一体化教学实践

(一)凸显刚性需求,以真实任务激发劳动热情

与现实生活密切关联的刚性需求能激发学生的劳动热情,变“要我劳动”为“我要劳动”。教师引导学生关注以下问题:一年级的新同学经常会出现找不到卫生间、走错功能教室、走廊上追逐奔跑等现象;学校经过多年发展,各功能区域不断在变化,但标识牌却没有及时更新,造成不必要的误导。在认识到这些问题后,通过创意改造标识牌,让标识牌来提醒同学,能真正起到为师生服务的作用。教师乘机提出“我是小小环创师 文明校园我设计”的劳动倡议,点燃学生劳动创作的热情,以真实的任务驱动学生投入劳动项目中。

(二)突出发展导向,以评价量规促进素养提升

表现性评价突出发展导向,贯穿学生劳动的全过程,通过对劳动过程的观察、记录、分析,不断激发学习潜能,实现学生个性化的进步与成长。劳动项目开始前,为了让学生能够明确调查、设计和制作标识牌的预期表现要求,教师把评价量规分发给每个项目小组,并进行适当的讲解布置。在项目实践过程中,学生在量规的指引下积极开展各项劳动,利用跨学科知识解决问题,逐步完成子任务。同时,学生根据评价量规及时反省自身的劳动学习和实践状态,动态纠偏、及时调整劳动进程,以评促学,促进劳动素养的逐步提高。

(三)呈现证据支持,以评价记录单留下成长足印

项目结束后,学生填写劳动记录单(见表3),围绕9个评价指标对自己在本项目劳动实践中的表现水平层级进行评价,并对每一项从取得的进步、存在的不足和改进方向这三个方面进行自我反思。教师依据评价目标和评价标准对评价结果进行恰当的解释,并对学生的反思进行个性化分析,帮助学生更全面地了解自己的劳动过程与实践情况,鼓励学生不断提升劳动素养。劳动记录单配合评价量规,以证据的形式,清晰地记录了学生在每个劳动项目中的表现,为学生劳动素养的逐步提升提供了最直观的证据链,留下了学生成长的足印。

实践证明,指向劳动素养的表现性评价将劳动教育理念贯穿育人过程。通过确定表现性目标、设计表现性任务、设定评价量规等方式,开展“教—学—评”一体化教学实践,是实现高质量劳动教育的有效方式。但表现性评价也存在评价主体主观性较强、评价客观性不够等问题,需要配合其他评价方式,以更有效地促进学生核心素养的提高。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 管光海.基于课程标准的学校劳动课程体系建设[J].教学月刊小学版(综合),2022(5):21-26.

[3] 周文叶.表现性评价的理解与实施[J].江苏教育,2019(14):7-11.

[4] 董泽华,蒋永贵.指向劳动素养的表现性评价[J].人民教育,2022(19):60-62.

[5] 雷丽珠.表现性评价:劳动课程评价的实践与思考[J].福建教育,2023(9):32-35.

[6] 李玉刚.促进表现性评价的学习目标和表现量规的编制与实施[J].上海教育科研,2023(5):61-65.

(责编 蔡宇璇)