同课异构:高中历史通识课与选考课的差异

作者: 张馨月 王敏

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》提到,在新的教育改革背景下,高中课程进一步优化,“将课程类别调整为必修课程、选择性必修课程和选修课程,在保证共同基础的前提下,为不同发展方向的学生提供有选择的课程”。[1]新课标提出了一个很有价值且有深意的教学问题:即优化后的课程结构形成了不同的课程类别,这将促使教师改革课堂教学,深入研究怎么在教学活动中有差异地做到“保证共同基础”和“不同发展方向”。围绕这一思考,教师以《明至清中叶的经济与文化》一课为例,进行了一次同课异构主题教学。[2]关于高一通识课程和高三选考课程的差异,重点聚焦以下三点:一是如何确定不同侧重点的教学立意;二是如何设计不同的教学活动、筛选有梯度的教学材料;三是如何预设多元的课堂引导方式。通过此次同课异构,形成有效地差异化教学,为侧重点不同的教学设计提供参考。

一、教学设计中的理念差异

(一)教学立意的差异

《明至清中叶的经济与文化》一课隶属于中国古代史大单元主题“明清中国版图的奠定与面临的挑战”,与“从明朝建立到清军入关”“清朝前中期的鼎盛与危机”两课并列。中华帝国发展至此,内部矛盾日益暴露,再加上受15—18世纪外部世界剧变的被动影响,长期以来的稳定局面日益受到挑战。这一阶段既是封建社会发展的高峰时期,又是由盛而衰的转折时期,前承宋元明清的曲折发展,后启近代中国危机与救亡图存,本课承担承上启下的角色。

从学业质量水平来看,高一通识课要求达到水平1—2,学习任务应落在“了解→认识”这一层次;高三选考课则要求达到水平3—4,学习任务应深化至“了解→认识→理解→运用”这一认知与实证层面,强调解决问题的能力。两者有明显差异。

本课的教学立意主要围绕以上不同点进行提取,作为大单元主题下的分支任务,确立两课的教学立意如下:

高一通识课:知道明清社会的繁荣。了解层面,通过阅读历史地图和基本史料,知道明清社会的基本状况;认识层面,把明清放入中国封建社会长时段认识其历史地位。

高三选考课:辩证地认识明清社会的繁荣。知识层面,掌握明清社会重大史实和社会特点;素养层面,分析历史地图和多类型史料,得出个人对明清社会的认识结论;个人综合能力方面,模仿史学家研究过程,探究多元史料实证和解释的认识过程。

从高中学生的家国情怀培养角度来看,两课差别并不大,均为认识我国明清时代的繁荣兴盛,并辩证地从中国(即明清盛衰)看世界、再从世界看中国(即明清盛衰),兼有家国情怀和国际视野。

(二)教学设计的差异

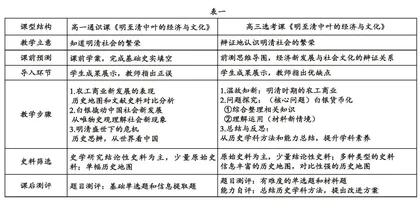

教师依据上述分析的结果,讨论了两种课型的教学设计,通过表格形式简要呈现(表一):

以上教学设计简表,简明扼要地涵盖了两种教学设计的完整环节,并突出了教学设计中的差异性。在教学设计环节中,教师要注意以下几个问题:

1.课前预测和课后测评:不要简单地理解为组一套试题,试题只是多元测评手段之一,应该根据学生和教学的需要适当选择。

2.史料的筛选:通识课的史料并非只是选考课史料的简单删减,而是要根据需要选择恰当的史料,并尽可能地保持史料原貌。该问题是历史教学的核心问题,下一部分将展开论述。

3.学科方法总结:学生对方法论的总结能力是很薄弱的,需要教师帮助其完成总结,要避免简单化和抽象化、理论化。学生提出的应对策略,教师应该辅助他们寻找一些有针对性的题目或材料,帮助他们再次强化自我总结的方法论,使其总结行之有效。

(三)史料筛选和历史解释的差异

1928年傅斯年先生提出“近代史学只是史料学”。由此开始,史料学成为一门半独立出来的史学分支。新版课程标准强化了“史料实证”意识,围绕“史料实证”形成“历史解释”成为高中历史教学改革的重要目标之一。这一理念迅速进入课堂,“史料”和“辨析史料”成为课堂教学的重中之重,日益取代传统的结论性史料。本次同课异构在筛选史料时,关照到课型差异,所选取的相似史料并不是简单的删减关系,而是匹配恰当的完整史料,突出史料选择的差异性和完整性。从以下三个方面举证说明:

1.突出唯物史观,重视经济基础和上层建筑关系的差异性史料

在学习“思想领域的变化”这一问题时,高一通识课的史料提供历史地图《明清时期的商业中心示意图》,突出江南商业市镇;列出五位思想家的籍贯和长期生活的地区,王守仁(浙江余姚)、李贽(福建泉州)、黄宗羲(浙江余姚)、顾炎武(江苏昆山)、王夫之(湖南衡阳),让学生分析思想家生活环境可能会对思想家思想的影响。高三选考课的史料呈现了史料文本原貌,引用了文学作品、奏折、书信、碑刻等多种史料(如下),引导学生分析思想领域变化与经济发展的辩证关系,更加侧重历史解释。相比之下,通识课的史料更加直接,结论隐藏在显而易见的材料逻辑关系中。

材料一 一位大官僚“生得五个儿子, 只教长子读书,以下四个农工商贾, 各执一艺”,他说“世人尽道读书好, 只恐读书读不了。读书个个营公卿, 几人能向金阶走……农工商贾虽然贱, 各务营生不辞倦……一脉书香付长房, 诸儿恰好四民良”。

——冯梦龙《醒世恒言》

材料二 明后期白银成了民间支付手段,嘉靖时京师“粟谷石银六钱,玉米石银五钱”;万历时雇佣工资亦多用银,湖州“每一名工银五两,吃米五石五斗,平价五两五钱,盘费一两,农具三钱,柴酒一两二钱,(一年)通计十三两”。

——摘自时人奏折、书信等文集

(考古人员在陕西华州一座小庙发现明崇祯年间碑刻)崇祯十六年当地物价“为稻米、粟米每斗银二两二钱,盐一升银九分,棉花一斤银三钱二分,梭布一尺银五分”。

2.同样是选择结论性史料,两种课型所选史料的难度和作用差异明显

如学习“白银货币化问题”时,教师选择了相似的材料,且均为结论性材料,但差异明显。高一通识课的材料和设问如下(表二),目的是让学生知道白银流向,这一问题既超越本课内容,又符合本单元承接转折的功能,属于重点和难点。因此教师在筛选材料时,节选了学者的观点和结论部分,并辅助了两段直观的数据和图表材料,帮助学生了解白银流向对中国明清商品经济的作用。

高三选考课的材料内容更庞大、层次更丰富,综合了中国史、世界史的相关内容。在设问部分是设计了难度较大的观点辨析问题,让学生综合运用知识,建构关于这一问题的历史解释,考察了学生的知识迁移能力。

材料 16世纪40年代,白银渗透到整个社会,促使各阶层产生了对白银的需求,使当时国内白银储存量以及银矿开采量严重不足的矛盾凸显了出来。旧的对外贸易模式——朝贡贸易不能满足需要,私人海外贸易蓬勃兴起,明朝海外政策也发生转变。隆庆初年,明朝不仅确立了白银的主币地位,而且还在福建漳州开放海禁“准贩东、西二洋”,标志民间私人海上贸易的合法化。二是在广东澳门开港,允许葡萄牙人入居澳门。中国海外贸易的开展,直接刺激了日本银矿的发现和开发;葡萄牙人恰于同期到达日本,他们立即发现中日间的丝—银贸易可以获得巨大利润,积极参与其间,并将贸易范围扩大到欧洲;西班牙扩张到亚洲以后,也发现了需要白银换取中国商品,紧接着就出现了美洲银矿的疯狂开采和运输。通过与世界的链接,中国社会的白银货币化最终奠定;当中国市场与世界连接起来,世界市场的白银滚滚而来之时,它已成为正在变革之中的中国社会经济增长的助动力;作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主币,采取银本位制,促使白银成为世界货币,几乎绕地球一周的贸易结构,以白银为轴心建立了起来。

——摘编自万明《明代白银货币化——中国与世界连接的新视角》

有人说“白银货币化”是由海外白银输入导致的结果,你是否同意这一观点?

3.用史料和不用史料,也是筛选史料的重要方法之一

是否要使用史料来解决问题,要由这节课的功能和定位来决定。如学习“明清经济新变化”时,高一通识课采用多段史料,高三选考课不用史料,直接引导学生回忆旧知识,就是默认高三学生的基础已经到位了(表三)。

二、课堂实景中的实践差异

(一)教师课堂引导的差异

好的教学设计最终要接受课堂实践的检验,本课在课堂引导方面也有一些明显差异。

首先,从课堂引导设计理念上来看,高一课堂引导借助形象化史料,如图片、故事等推进教学。设计有梯度的问题,涵盖难、中、易,根据学生课堂反应给出问题。换句话说,高一课堂教学设计的最后一步,还包括了课堂实践环节。这要求教师有足够的知识把控能力、课堂把控能力、学生把控能力。高三课堂依据知识推进,从浅层知识设问开始,逐渐深入到中层问题、难度问题、综合性问题,让学生逐个层级地往上爬阶梯,把学科能力逐层展示出来。这要求教师有足够的知识和学科能力,把握力度,找到学生现有学科能力层级,并提升学生高阶学科能力层级。

其次,从课堂流程的转折点来看,需要提前预设3—4个转折点。一节课40分钟,时间有限。高一课堂的转折点应该设立在知识转接部分,一节课有3—4个转折点,可以有效完成教学内容。高三课堂的转折点应该设立在能力和素养转接部分,从低阶向高阶的攀升过程中,一节课有3个转折点足够,要有效提高能力指导的教学目的,让学生对这节课有获得感。

第三,从课堂收尾环节来看,教师引导的方向性有差异。高一课堂的收尾,应该收在为下一个单元转接的部分,即古代中国向近代中国的过渡部分;高三课堂的收尾,应该收在某一项能力训练完结的部分,如史料实证的最后结果要落在史料实证方法的总结部分(表四)。

(二)学生探究实践的差异

课堂探究是发挥学生为课堂主体性的重要环节,好的历史课堂建立在“教师讲和学生学的双向奔赴”上。本课在学生探究实践部分,展开不同的追问,呈现学生探究结果的差异性,这种差异依然是依据教学立意和教学设计而来。学生年龄差异也影响了探究实践结果的差异性。以下为探讨“白银货币化”问题时,学生的回答呈现出明显的思维力度差异:

(高一课堂实录节选)探究性问题:明清时期,白银如何在世界流动?

学生甲:从数据上看,中国的白银流入数量在增加。欧洲白银、美洲、非洲的白银都流入中国。(此处学生回答有误,如非洲的白银、美洲白银间接进入中国)

学生乙:第二幅图是新航路开辟后的现象,应该是世界贸易和世界市场形成的地图。白银流入了中国。

学生丙:世界市场是资本主义发展后的结果,白银在世界流通,欧洲人掌握了世界商路,中国被掠夺剥削。(此处学生有错误,明清中国对外贸易顺差较多,白银流入,在世界贸易中占优势地位)

由于此时学生还没有学到世界历史(高一下学期),教师提示了世界历史的相关知识,并试图唤醒高一学生在初中所学的世界历史知识。学生回答完成后,教师又逐一纠正了错误之处,学生从“知道”层面建立起知识结构。这一过程基本达到了通识课程的学习要求,教师的引导也主要落在知识正误层面。

(高三课堂实录节选)思辨问题:有人说“白银货币化”是由海外白银输入导致的结果,你是否同意这一观点?

学生甲:不同意该观点。从材料看,有几个方面可以说明中国自身商品经济的发展,比如明清时期农业、手工业的繁荣是基础,商品经济本身有很大程度的发展;另一个世界贸易中国处于顺差,白银货币流入,确实刺激了中国经济。

学生乙:不同意该观点。内因是事物发展的根本动力。明清中国商品经济自身有很大发展,比如农业、商业、手工业、海外贸易。外部白银流入只是刺激这一过程,张居正改革的一条鞭法,从政策上有利于白银货币化。这些因素更重要。

学生丙:我想解释一下这个观点。作者的意思是,没有外部白银流入中国,是不是中国就不能有白银货币化。联想起我们此前学过的中国古代其他时代,白银和黄金作为货币很早就存在,汉唐、宋代也有商品经济特别发达的时候,那个时候为什么没有白银货币化?是不是跟白银数量少有关系?我们知道唐代租庸调制交税的时候,还有实物地租存在。所以,我觉得这个作者说的有一定的合理性。

教师总结:三位同学运用不同史实对自己的观点进行论证。辨析观点是一种高层次的思维能力,我们要敢于有理有据地表达自己的想法。这个问题的答案是开放性的,关键在于举证是否合理、逻辑论证是否正确。

三、小结:课程类别差异化的本质

本文在研究高中历史通识课型与选考课型的差异化问题时,充分考虑了当前教育改革的时代背景。中学历史教学承载为党育人、为国育才的根本任务。新课程标准把高中历史课程分成不同课程类型,并列举出不同水平层次的核心素养要求。教材编写专家依据新课程标准,把历史学专业研究成果和学术前沿问题融入新教材中。考试部门则呈现界定学生学业水平质量结果的方式。以上几项重大改革,均需要中学历史教师在一线课堂中面对面地传递给中学生。

正是由于历史教育目的、历史学研究发展程度、高中学生历史学科学习现状等众多分支问题,推动一线教师做课程差异化研究,其背后的本质是高中历史课程具有阶段性差异的定位问题。本课以明清时期经济和社会为案例,从通识课和选考课的几个差异性入手,完成了从思考到实践,再到理论总结的教学研究过程。在高一通识课和高三选考课的教学设计中,教师重点讨论了教学立意、学情差异、组织学生探究性学习的方式和难度、教学材料的组织形式和筛选、课堂引导方式等问题,最终形成两份不同的教学设计,得出了一些经验性的结论,希望能为高中历史不同课程类别提供参考。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第3页。

[2]张馨月主讲高一年级《明至清中叶的经济与文化》,被评为人民教育出版社“优秀教学课例”,入选“国培计划”远程培训项目。王敏主讲高三年级《高三一轮复习课——明至清中叶的经济与文化》,是清华附中教师支教优秀课例。