基于核心素养的学习任务设计

作者: 李春颖

摘 要:“大一统”理念贯穿中国历代政治格局,清王朝在实践“大一统”观念方面做出了重大贡献。基于核心素养,设计多种类型、真实、完整的学习任务,以有效任务推动真正思考发生,促使学习真正落地,帮助学生掌握清王朝在疆域统一、制度建设、边疆治理等方面的贡献,并感悟清王朝“大一统”治理的影响,从而认同大一统中国,形成对中华民族的认同感和正确的民族观。

关键词:核心素养 学习任务 清朝 大一统

学习的关键在于思考,推动思考的是具体的问题,具体的问题承载于有效的任务。有效任务能推动思考真正发生,促使学习真正落地。同时,核心素养作为重要的育人目标,学习任务应基于素养而设计,培养学生在真实情境中解决复杂问题的高级能力与人性能力,培养学生可普遍迁移的正确价值观、必备品格和关键能力。[1]基于核心素养的学习任务应该是真实、完整的任务,以此驱动学生学习,促进有意义学习的发生。那么应如何设计素养导向的任务,教师又如何运用学习任务指导学生学习?本文以《中外历史纲要(上)》《清朝前中期的鼎盛与危机》一课为例,探讨自己的尝试。

一、依托课程标准,大单元统摄全局,优先设计学习任务

大单元教学的核心思想是系统思维,即从整体的高度思考学习单元内容,并将整个单元学习目标的达成作为一个整体性的任务。[2]在大单元背景下,围绕核心要义,借助问题驱动,将零散的知识点置于大时空、大格局、大观念之中,引导学生理解大观念,从而学以致用,解决实际问题,促使核心素养落地。

依据本单元所在的课程标准,可知本单元具有承前启后的作用。一方面清朝前中期,在武力征服和尊重各民族的社会习俗与宗教信仰的前提下,采取因地制宜的政策,加强了对边疆的治理,基本上奠定了现代中国的版图,是统一多民族封建国家大单元教学的收尾和总结部分;另一方面,康乾盛世后期,清朝已经由盛转衰,中国逐渐落后于世界潮流,成为开启近代史救亡图存大单元教学的先导。基于此,可先将本课拆分为两大任务,“清代大一统国家治理”以及“盛世中蕴含的危机”,既符合大单元教学的要求,培养学生历史通感,构建发散思维,也符合任务优先设计原则,推动学生的有效学习。

学习任务设计类型多种多样,例如促进知识理解、推动问题探究、深化体验感悟等,不同目标导向,所需要的设计也不同。以“清代大一统国家治理”这一任务为例,政治领域是国家治理的重心,本课集中体现政治领域的大一统,主要包括三个方面,即国土疆域的统一、加强对边疆的治理以及提高政权管理效率。因此,笔者将其设计为如下具体学习任务。

(1)基于“阅读—思考”,促进知识理解的学习任务

地理疆域“大一统”:清朝疆域形成过程以1644年为界分为两个阶段,梳理不同阶段疆域形成的过程。

(2)推动问题探究的学习任务

① 政权管理“大一统”:探究军机处与奏折制度如何提高大一统国家治理效率。

② 边疆治理“大一统”:探究清朝边疆治理如何巩固大一统。

(3)深化体验感悟的学习任务:感悟清朝“大一统”边疆治理影响。

二、架构学习资源,创设真实情境,指导学生开展多种方式学习

学习任务依托于一定的学习资源。除教材之外,教师也应提供适合的学习资源,创设真实、具体的情境。学生根据任务,或独立完成,或合作探究,在过程中实现能力提升,将核心素养落地。

学习任务一:混一寰宇——地理疆域“大一统”

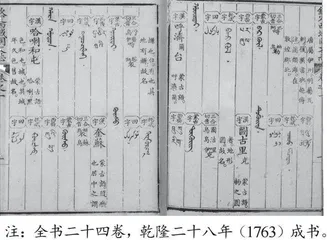

材料1 《钦定西域同文志》——故宫博物院 (https://www.dpm.org.cn)

注:全书二十四卷,乾隆二十八年(1763)成书。

阅读教材,结合材料,完成以下任务。

(1)找出《钦定西域同文志》的民族文字,概括此书编纂的目的,简要分析本书反映的时代特点。

(2)清朝疆域形成过程以1644年为界分为两个阶段,结合教材梳理不同阶段疆域形成的过程。

【设计意图】《钦定西域同文志》是清朝乾隆年间纂修的西域多民族史地相关的一部满、汉、蒙、藏、托忒(蒙古)、察合台六种语言的工具书,成熟于乾隆帝一统新疆后,为宣扬文治武功而作。通过对《钦定西域同文志》的考察,根据教材梳理清代大一统疆域的形成过程,引导学生从具象事例以及时空史实形成对清朝大一统疆域下多民族文化融合时代特点的初步认识,同时可培养学生时空观念,锻炼学生梳理文本及提取史料信息的史料实证素养能力。此任务可由学生单独完成,在此基础上,可继续设计需要互动、讨论的学习任务。

学习任务二:制度保障——政权管理“大一统”

材料2 在京满汉大臣、外省督府提镇仍令折奏外,尔等科道诸臣,原为朝廷耳目,凡有所见,自应竭诚入告,绝去避嫌顾忌之私,乃为尽忠……今著各科道每日一人上一密折,轮流具奏。一折只言一事,无论大小时务,皆许据实敷陈,即或无事可言,折内亦必声明无可言之故……其所言果是,朕即施行,即或未甚切当,朕亦留中不发,不令人知。

——项旋《皇权政治与信息控制——清代朱批奏折缴回制度考论》

材料3 (军机处)机构人员配置简单,除了几间值房,无正式衙署。人员三四十人,有官而无吏,官员无专任,均为兼差,随时可以撤换……即时即办,当日事当日毕。签发公文,通过兵部的驿站、军台立时发出,限时到达……地处内廷,外官难以接近。皇帝召对军机大臣,太监要回避。撰写书谕,限定值房。发送廷寄谕旨,也是迳交迳收。

——邢广程、李大龙《清代国家统一史》

阅读教材,结合材料,通过小组讨论,完成以下任务。

(1)结合教材及材料2,说出从中得到的有关奏折制度的信息。结合史实说明奏折制度如何强化皇帝对官僚机构的控制。

(2)有学者认为“军机处的崛起创立了一个能够有效运行的政府”,结合教材及材料3,谈谈你的看法。

【设计意图】奏折制度的实质是官员与皇帝单线联系,联系迅速,保密性高,皇帝通过奏折制度,实现了对政治信息的直接获取或下达,提高了决策效率,也可以通过奏折使得不同等级、不同部门的官员互相监督,强化对官僚机构的控制。军机处的建立强化了君主专制,这是学生在初中就已学的知识。高中课标进一步要求学生掌握军机处在大一统国家治理中发挥的重要作用。作为中枢秘书机构的军机处,地位高,权力大,并因其具有“简、速、密”的特点,使其在处理国家事务时,具有极高的效率,这对于人口规模巨大、疆域版图辽阔、通信手段落后以及族群边情复杂的大国治理而言,意义重大。通过对以上材料的探究,引导学生从国家治理的角度理解奏折制度和军机处的意义,理解制度文明的发展对于大一统国家治理的保障作用。

学习任务三:调和得宜——边疆治理“大一统”

阅读教材,通过小组讨论,完成以下任务。

(1)清王朝放弃了自战国以来的长城防御体系,谈谈你对这一举措的认识。

(2)清王朝治理边疆既推崇“因俗而治”,又实行“修教齐政”之策。你认为这两种政策是否矛盾?运用相关史实,阐述自己的观点并说明理由。

(3)综合所学,梳理秦至清对边疆地区的管辖措施,分析清朝在大一统治理方面的独特性。

【设计意图】借助观点辨析,制造思维冲突,培养学生运用史料构建历史叙述的能力,落实史料实证和历史解释的核心素养,从而引导学生更深刻地理解清朝大一统国家治理的特点及对统一多民族国家发展的历史作用。清朝入关后,与蒙古联姻加以修好,长城失去了防御功能和边界意义,这不仅有助于中华民族的凝聚,更体现了“中外一体”“天下一家”的理想,将“大一统”的理念发展到新阶段。在蒙藏地区,清朝尊重当地传统;同时,设置理藩院专掌蒙藏事务,设置驻藏大臣、创立金瓶掣签制度等加强对西藏的统治;在西南地区实行“改土归流”,对西南各族直接管理;清军渡海远征后,在台湾设府。学生基于以上史实,通过讨论理解“因俗而治”与“修教齐政”并不矛盾,而是体现了清王朝在治理边疆的过程中,始终坚持“统”是不可动摇的前提,“治”可以有多元形态的制度特点。[3]学生通过梳理历代王朝对边疆管理的措施,可以理解清王朝的边疆治理策略实现了对相关地区直接、有效的管理,完成了对“统而不治”“羁縻而治”等传统治边思想的超越,奠定了现代中国的版图,这是以往历代王朝均不曾做到的。边疆治理的成功,有效地维系了清朝“大一统”的政治格局。

学习任务四:体验感悟——清朝“大一统”边疆治理的影响

材料4 天设山河,秦筑长城,汉起塞垣,所以别内外、异殊俗也。

——《后汉书·鲜卑传》卷九〇

材料5 自古帝王临御天下,中国居内以制夷狄,夷狄居外以奉中国,未闻以夷狄治天下也!

——《洪武御制全书(“谕中原檄”)》

材料6 夫中外者,地所划之竟(境)也;上下者,天所定之分也。我朝肇基东海之滨,统一诸国,君临天下,所承之统,尧舜以来中外一家之统也;所用之人,大小文武,中外一家之人也;所行之政,礼乐征伐,中外一家之政也。

——《清世宗实录》卷一三〇

结合所学与材料,通过小组合作,从观念、实践等角度谈谈你对清代“大一统”的认识。

【设计意图】借助材料,引导学生认识到古代中国人对“大一统”的认识是渐进的——从秦汉到清朝,人们对“大一统”的认识逐渐从长城内华夏族的统一发展为长城外及其他边疆的统一,从“华夷之辨”发展到“天下一家”。结合本课所学,引导学生认识到清朝不仅在“大一统”观念上有所更新,更付诸政治实践,实行一系列管理制度的创新——将内地的郡县制推行于各边疆地区,因地制宜,因民族而异,创建各具特色的行政管理机构,这是对秦始皇创行的郡县制的一个重大发展。[4]这一学习任务从观念和实践两个方面,激发学生思考,促进学生感悟,体会到清朝在“大一统”方面所作的贡献,并进一步理解统一性是中华文明突出的特点。

三、任务承载素养,驱动学生学习,推动核心素养落地

中华文明具有突出的统一性。作为中国历史上最后一个传统王朝,清王朝在实践“大一统”观念方面作出了重要的贡献。在政治上,突出表现为实现疆域统一和建立中央集权国家;在经济上,突出表现为实现国内统一市场;在文化上,突出表现为变“一”为“和”,和而不同,儒释道三家合流。[5]本课将视角放在政治领域的大一统上,基于四个学习任务,层层推动学生了解疆域的统一、理解制度的保障、认识边疆的治理,最终感悟清朝“大一统”治理的影响,从而认同大一统中国,认同中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感和正确的民族观,具有民族的自信心和自豪感[6],落实家国情怀的核心素养。

促使学习真正发生的是教师为学生策划的学习任务,关注具体的学习任务,将学习目标置于学习任务中,让任务承载着素养,从而促进素养落地,打造更适合新时代的课堂。

【注释】

[1] 张华:《让学生创造着长大》,北京:教育科学出版社,2022年,第37页。

[2] 陈志刚:《教学设计的变革与大概念、大单元教学的实施》,《历史教学(上半月刊)》2021 年第 17 期,第24页。

[3] 邢广程、李大龙主编:《清代国家统一史》,北京:中国社会科学出版社,2023年,第304页。

[4] 李治亭:《清帝“大一统”论》,《云南师范大学学报》2015年第6期,第7页。

[5] 吕文利:《中华文明的“统一性”:以清代“大一统”为中心的考察》,《求索》2023年第5期,第76页。

[6] 教育部:《普通高中历史课程标准(2017 年版 2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020 年,第7页。