基于“大概念”理论的高中历史教学思考

作者: 朱有俊 王继平

“出乎史,入乎道,欲知大道,必先为史。”[1]伴随课程改革的深化,构建学生的核心素养体系已然成为教学共识,也是中学历史教学的重要命题。当下史学研究的“碎片化”之势盛行,如何有效平衡西方社会科学与中国传统观念资源[2]成为史学界广泛讨论的话题,学生在日常生活中接触的历史知识和教学资源亦难免于此。笔者认为在中学历史教学中可用“大概念”理论为先导,统摄新课,同时以人物微观而入,融个人历史于宏大叙事,从时代探个人,由个体窥群体,反察时代,开阔学生的视野及思考维度。本文以《中外历史纲要(上)》第21课《五四运动与中国共产党的诞生》为例,思考基于“大概念”理论的高中历史教学,以期有所得。

一、厘清思路,择取概念

“大概念”缘于学科的基本结构和方法,它指向“具体知识背后的核心内容”,并呈现中心性、可持久性、网络状和可迁移,四个特征属性[3],在引领新时代课程改革,推动素养导向的课堂转型的当下广受青睐。

第21课的课程标准为:认识五四爱国运动的历史意义,认识马克思主义在中国的传播与中国共产党成立对中国革命的深远影响;认识国共合作领导国民革命的历史作用;共含“五四运动和马克思主义的传播”、“中国共产党的诞生”和“国共合作与国民革命”三子目,较之初中教材三课共九子目的编排,更显史实间的逻辑性、结构性和系统性。同时高中历史教学课时少且任务重,难度更大,能否乘一总万,举要治繁,成为检验教学质量的重要标准。

李帆认为《中外历史纲要(上)》的中国近现代史部分以“中华民族对外反抗帝国主义侵略、对内反对专制独裁统治的救亡图存为主线”[4],这成为笔者设计本课的重要思路。置之于中学历史教学的叙事脉络中,便是时人对“现代化”的上下求索。罗荣渠指出“现代化”是特定历史的发展阶段,具体表现为“以现代工业、科学和技术革命为推动力,实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变,使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起社会组织与社会行为深刻变革的过程。”[5]循此大概念便能明晰,本课所涉时段正处于国人从以西方为蓝图到独立探索救国道路的转折,故转变与进步是重要内容。

综上,笔者将以人为例,以课为体开展课程设计。主要思路是:以时代为基点,观察李大钊的个人转变,藉此透视五四前后选择马克思主义的群体,再次认识时代面相,最终升华至对马克思主义、中国共产党和新民主主义革命的理解,以小见大,勾勒历史。

历史上,李大钊曾明其志趣:

余信宇宙间有惟一无二之真理。此真理者,乃宇宙之本体,非一人一教所得而私也。余信世界文明日进。此真理者,必能基于科学,循其逻辑之境,以表现于人类各个之智察,非传说之迷信所得而蔽也。[6]

——李大钊《真理》

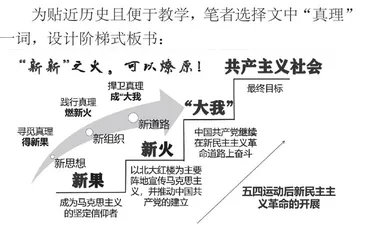

为贴近历史且便于教学,笔者选择文中“真理”一词,设计阶梯式板书:

二、概念统摄,融贯感悟

脑科学的研究表明“脑处理的不是分散的信息而是概念,这些概念处在认知机制的中心”[7]。反之,围绕概念整合相关信息便是开展大概念教学的突破口,也更显历史学科融会贯通的特色。综观历史,近代以来的危机与求变是本单元的重要背景。清季以降,中国面临着数千年来未有之变局,时代把“变”推到了近代中国社会的前头,经数次失败之悲,历求变未果之痛,时人效习西法亦渐趋深入,有志之士仍执意寻觅救国真理,李大钊便是其中一员,由此铺陈背景,更显个人与时代的立体联系。

(一)寻觅真理得新果

考虑到救亡图存的内驱力,李大钊对真理的求索富有鲜明的继往开来意义,其个人的思想转变也深刻地揭示了社会的重大变化。本部分中教师将归纳近代以来中国向主要资本主义国家学习的历程及其结局,随后聚焦于留学生群体,凸出李大钊留学东洋的深刻时代背景;而通过引导学生阅读李大钊成为马克主义者前所作的《论民权之旁落》、《青春》及《真理》三篇的部分内容,说明其此时的救国真理仍是资产阶级代议制。学生不仅温习所学,更关联前后,深化认知,意识到李大钊所处的危机背景及前人欲求索真理却走不通的时代难题。

前面提及李大钊的思想归属是民主主义,而非马克思主义,其转变与俄国十月革命和一战息息相关。本环节中,教师将以史料为依托,用有机的问题链引导学生深入思考。学生则阅读材料,依次思考问题,了解李大钊思想转变的具体表现,同时其史料实证和时空观念素养得到训练。随后教师总结:1919年,李大钊分别发表了文章《我的马克思主义观》的上下篇,系统地介绍了马克思主义理论,这标志着他成为一名马克思主义者,也是他寻觅真理的最终结果。

材料一:法兰西之革命是十八世纪末期之革命,是立于国家主义上之革命,是政治的革命而兼含社会的革命之意味者也。俄罗斯之革命是二十世纪初期之革命,是立于社会主义上之革命,是社会的革命而并著世界的革命之采色者也……前者根于国家主义,后者倾于世界主义;前者恒为战争之泉源,后者足为和平之曙光,此其所异者也。[8]

——李大钊《法俄革命之比较观》

材料二:将谓议会贤于总统政府耶,则总统、议员同为来自民选,政府、议会同为国家机关,则亦何嫌何疑,何善何恶……民力既厚,权自归焉。不劳尔辈先觉君子,拔剑击柱,为吾民争权于今日。[9]

——李大钊《论民权之旁落》

[问题设计]

思考1:归纳材料一中李大钊对法国大革命和俄国十月革命的不同态度。

思考2:细读材料一和材料二,解释李大钊对两种革命持不同态度的原因。

思考3:结合李大钊归国前后所找到的救国真理,说明上述态度变化表明了什么?

预设回答1:李大钊认为俄国十月革命比法国大革命更进步。

预设回答2:李大钊认为二者分别是国家主义与世界主义。前者只是政治上的革命而且会带来永恒的战争,而后者则是一场世界范围内的社会主义革命,能为世界带来真正的和平。

预设回答3:说明李大钊已经倾向于马克思主义了。

率先信仰马克思主义的李大钊又影响了一批人,红楼则是重要场所。以红楼引出新文化运动的健将们,并联系五四运动前后马克思主义的广泛研究与传播。从一个人到一批人,是马克思主义者们的出现,并藉此过渡到五四运动。

(二)践行真理燃新火

五四运动不仅标志着新民主主义革命的开端,也是中国共产党成立的重要基础,尔后的国民大革命更是新民主主义革命的伟大实践。本部分重在分别搭建“五四运动”、“中国共产党的诞生”与“新民主主义革命”间的联系。

课堂上,以学生为主体,设置两个任务单,引导学生自主梳理五四运动与中国共产党成立的基本史实;除了回顾基础知识,亦有埋下伏笔之想,引导学生分别思考二者与新民主主义革命间关系,并于新课的第三部分总结。期间,学生联系初中所学,整理相关知识,也形成了对五四运动、中国共产党成立与新民主主义革命关系的初步认识。同时,真理点燃“新火”,其重要表现便是新组织——中国共产党的诞生与壮大,是为赓续。

例:设置任务单,分别归纳中共一大、中共二大在时间、地点、纲领及意义上的内容,并思考中国共产党的成立与新民主主义革命间的关系。

(三)捍卫真理成“大我”

时代推动着李大钊等马克思主义者的出现,这是“小我”;而由一个个“小我”蓬勃发展的“大我”既指中国共产党,也是以其为领导核心团结起来的革命集体。“大我”在时代的号召下、在真理的引导下,继续着新民主主义革命的征途,给中国人民带来光明和希望。从时代到个人、到群体、再到时代,培育学生的唯物史观、家国情怀核心素养。

教师以李大钊纪念邮票及《狱中自述》中的“矛盾”引发学生思考,并辅以教材中第一次国共合作形成和决议的文献,引导学生深入剖析读文本,从李大钊追求真理的视角窥探第一次国共合作的重要原因与国民革命的历史意义。尤其是对《狱中自述》文段中“我乃决心加入中国国民党”一句地多次解读,更从史料至思想,神入李大钊的精神世界。材料处理上,先写“李大钊文”,而不向学生透露选自李大钊的《狱中自述》,并于最后揭晓。意在让学生于情感的激荡中感受李大钊为真理献身的精神!

同时承接前部分让学生思考的内容,首先引导学生梳理自五四运动到国民大革命期间的史实,从领导力量、指导思想和革命性质三方面认识新旧民主主义革命,深入理解新民主主义革命的内涵与进步之处,最后对比了解“新”在何处。概之,五四运动后新的指导思想:马克思主义;中国共产党成立后新的领导力量:中国共产党;而国民大革命则具有彻底的反帝反封建的新的革命性质。

例:分别归纳旧民主主义革命与新民主主义革命在领导力量、指导思想、革命性质方面的内容,并作比较。

而李大钊之所以成为“大我”,不仅在于个人觉醒,更是启蒙他人。随后带领中国共产党和中华民族取得新民主主义革命胜利的毛泽东同志便是在李大钊的影响下成为了坚定的马克思主义者,此为“大我”的力证。学生在学习的过程中,从时代到个人、到群体、再到时代,更深刻地理解了“觉醒”一词的重要内涵,丰富了对新民主主义革命的体认。

《李大钊同志诞生一百周年》邮票[10]

今日之世界,乃为资本主义渐次崩颓之时期,故必须采用一种新政策。对外联合以平等待我之发受民族及被压迫之弱小民族,并列强本国内之多数民族;对内唤起国内之多数民众,暇计共同团结于一个挽救全民族之政治纲领之下,以抵制列强之压迫,而达到建立一种恢复民族自主、保护民众利益、发达国家产业之国家之目的。因此,我乃决心加入中国国民党。[11]

——李大钊《狱中自述》

三、余论

本课以人为例,聚焦时代下的个人行为,更关切时代主题,思考基于“大概念”理论的高中历史教学。李大钊承先贤谋富国强兵之路,以“新新之火”最终燎原,他的觉醒之路带动了一个又一个“李大钊”,终成时代不可逆的滔滔洪流。学生以“时代——个人——群体——时代”的思路认识时代,提高思维能力的同时也加强了情感认同,不仅学以致用,更能知识迁移与深度学习。

但新课亦有不足,如内容距学生的生活实际较远,或难产生情感共鸣,或仅有思想激荡而难以化其为生活动力,故实际效用有限;兼之本课仅有一个课时,时间紧迫,需要教师于新课前后进行相关引导,以达目标。

【注释】

[1]龚自珍:《尊史一》,《龚自珍全集》,杭州:浙江古籍出版社,2014年,第75页。

[2]杨念群:《中层理论 东西方思想会通下的中国史研究》,北京:北京师范大学出版社,2016年。

[3]李刚,吕立杰:《大概念课程设计:指向学科核心素养落实的课程架构》,《教育发展研究》2018年第Z2期,第37页。

[4]李帆:《高中统编<中外历史纲要>中国近现代史内容介绍与解析》,《课程.教材.教法》2020年第1期,第39页。

[5]罗荣渠:《序言》,《现代化新论 世界与中国的现代化进程 增订版》,北京:商务印书馆,2004年,第5页。

[6]李大钊:《真理》,《李大钊全集》(第一卷),北京:人民出版社,2013年,第244页。

[7][法]安德烈·焦尔当著;杭零译;裴新宁审校:《学习的本质》,上海:华东师范大学出版社,2015年,第42页。

[8]李大钊:《法俄革命之比较观》,《李大钊全集》(第二卷),北京:人民出版社,2013年,第225—226页。

[9]李大钊:《论民权之旁落》,《李大钊全集》(第一卷),北京:人民出版社,2013年,第43页。

[10]《集邮》杂志社:《中华人民共和国邮票目录(2013)》,北京:人民邮电出版社,2013年,第67页。

[11]李大钊:《狱中自述》,《李大钊全集》(第五卷),北京:人民出版社,2013年,第227页。